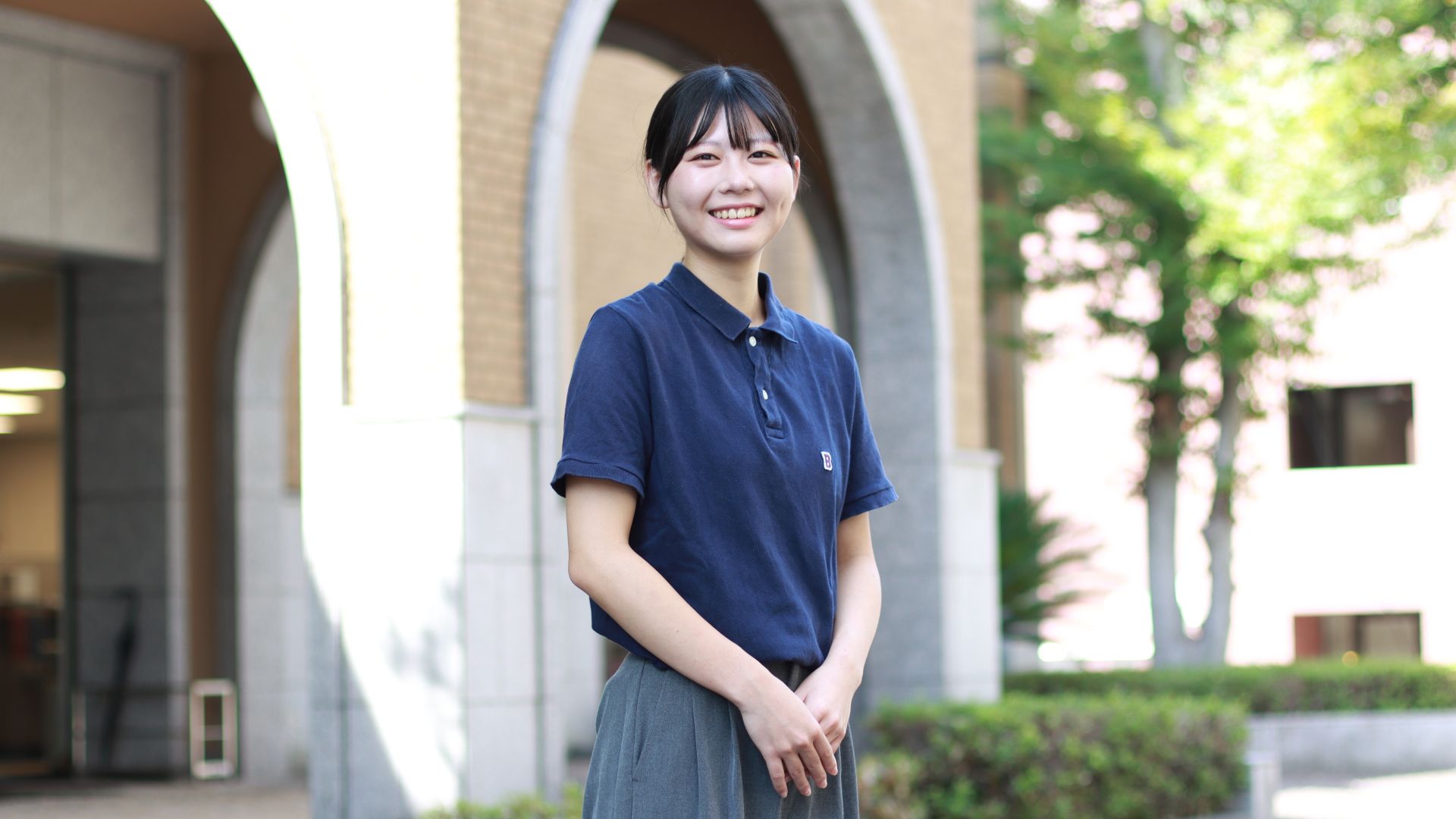

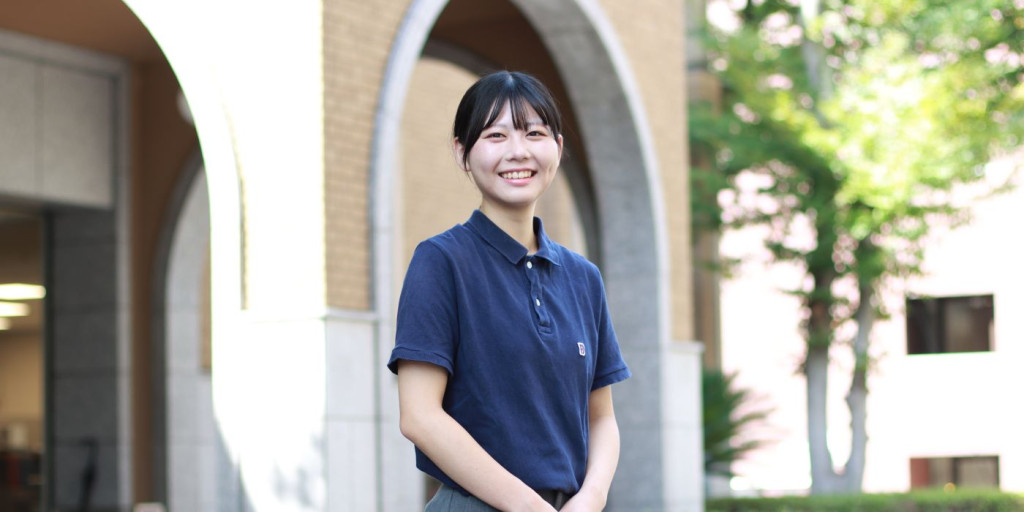

松山大学法学部法学科 武石 千穂さん

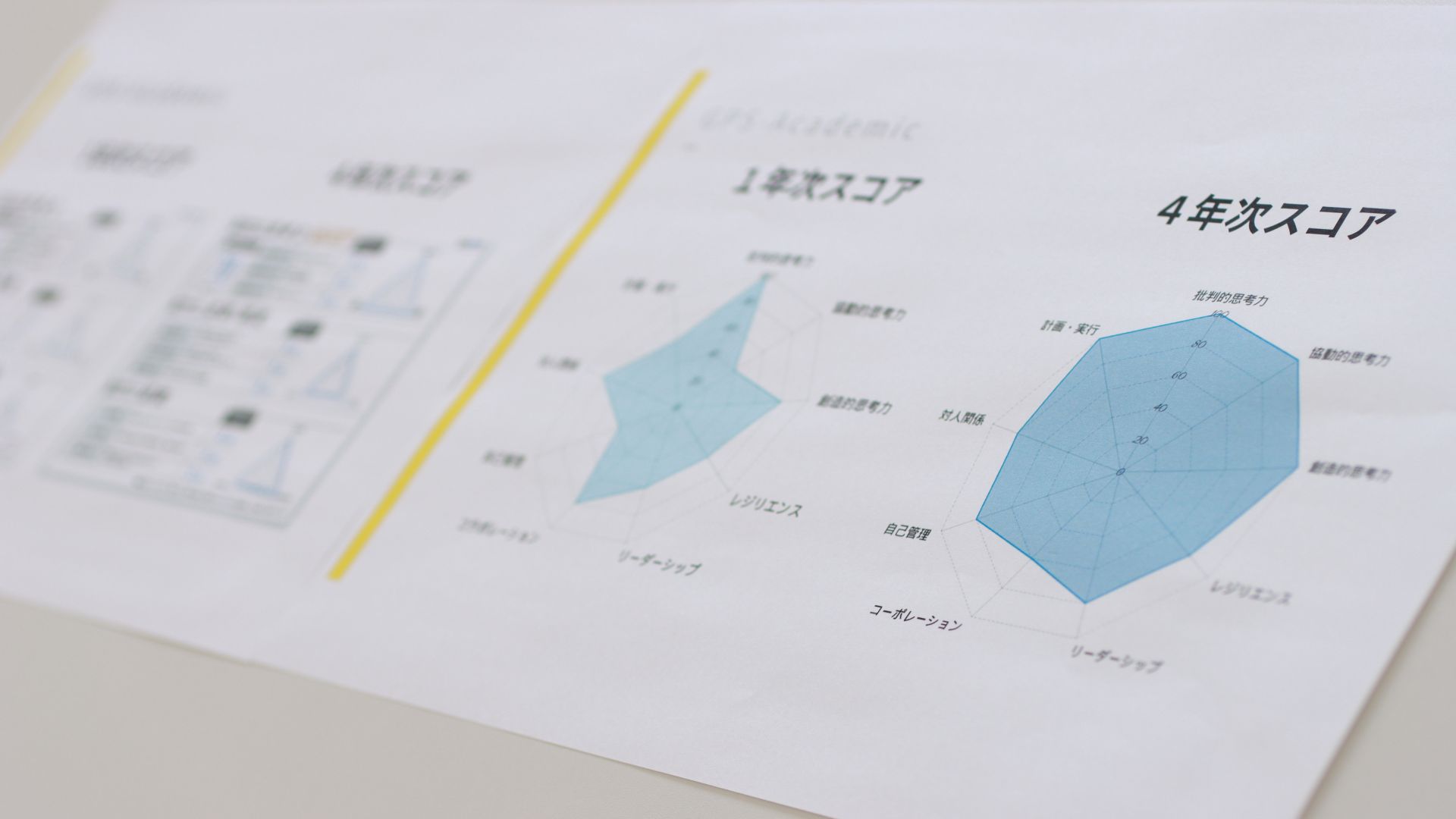

松山大学の学生は、1年次生から4年次生(薬学部は6年次生)まで、毎年GPS-Academicというテストの受検を義務付けられている。文章、音声、動画など多角的な形式で出題され、社会で生きていくための問題解決力(思考力、姿勢・態度、経験)を測定するものだ。受検後は結果レポートがフィードバックされ、必要に応じてフォローアップのセミナーも用意されている。1年次から4年次にかけて、このGPS-Academicスコアが著しく上昇した武石さんに話を聞いた。

松大を選んだきっかけ

高知県出身の武石さん。松大を進学先に選んだ理由は「実家から通える範囲に大学はなかったので、一人暮らしすることは確定していたけれど、親の意向としてあまり遠くには行ってほしくないというのがあったので、四国内の大学で、法律が勉強できるところを探しました。また、松大は私立大学の中でも学費が安かったのも決め手の一つです」。大学に入る時の目標は、「就職したら、とりあえず大きい会社で働きたいな、ぐらいのことを考えていました」。

授業で学んだことを実践に活かす

GPS-Academicのスコアが大きく伸長した理由に思い当たることはないか聞くと「大学の授業と、部活動と、アルバイトの経験ですかね」と自己評価する。大学の授業で印象に残っているのは3年次生のときに受講した社会心理学の科目。「人間は労力のかかる認知的作業を出来るだけ避けて、認知的負担の少ない情報処理を行う」ということを学んだ。要するに、何かを判断するときに自分の中で先に結論を出してしまい、その結論に合致することしか認識しなくなってしまうことを意味する。自分も案外そうなんだなということに気づき、それ以来、物事に対して好き嫌いを感じたあと、それはなぜなんだろうと理由を考えて、事実に基づいた判断を心がけるようにした。そのおかげか、3年次生で参加した企業インターンシップでは、「あなたがいるとグループ内の議論が論理的になっていいね」と評価してもらえ、確かな手応えを感じた。

アルバイトや部活動でも考えて行動する

「大学生なら居酒屋でアルバイトでしょ」という程度の軽い気持ちで始めた飲食店での接客の仕事。最初は言われることをこなすだけで精一杯だったが、慣れてくると少しずつ周りが見えてくるようになった。その時、何気なく助けてくれる先輩の存在にハッとする。周囲に目を配りながら他人のヘルプに入っている姿を見て、自分も見習おうと決意を新たにし、これが「協働的思考力」を伸ばすきっかけになった出来事と振り返る。

大学ではスノーボードにチャレンジしたくて、スキー部に入部した。上級生になって会計責任者のポジションについたとき、遠征費用をどう使うか、部内で意見が割れるという事態に遭遇した。責任者ら幹部学生の権限で強制的に決めてしまうこともできたが、一人ひとりの声を聞いて調整しようと試みた。説明と対話を何度も重ね、全員が納得できるプランを実現することができた。この出来事で、問題解決に必要な要素の一つ、リーダーシップが鍛えられたと武石さんは自己評価している。

自分の意志で動けば、確実に力がつく環境

授業、アルバイト、部活、どれを取っても、何となく始めたものばかりだが、すべてが成長のきっかけだったと今にして思う。最初は不安でも、挑戦すれば応えてくれる環境や先生、友人が松大には揃っていたと自信を持って言える。就職活動も一段落し、希望の会社を含む複数の企業から内々定が貰えた。入学当初にぼんやりと思っていた、大きな会社で働けたらいいな、という目標は達成できそうだが、それよりも、会社選びで重要なのは知名度や規模だけではなく、一緒に働きたいと思える先輩社員がいるか、新しいことに挑戦できる環境か、他にもたくさんあることに気が付いた。これも指導教員がゼミの中で、社会人から直接話を聞ける機会を設定してくれたこと、3年次、4年次になり友人と就職活動について真剣に意見交換をするようになったこと、きっかけはやはり大学生活の中で得た学びにある。武石さんは、「最初は何となく始めたことでも、自分の意志で動くことで、確実に力はつきます」と後輩にメッセージを送る。