基幹産業である物流の意義を広く社会に伝えていきたい

経営学部教授

上羽 博人 UEBA Hiroto

●略歴

1983年 愛知学院大学商学部卒業

1985年 クラレプラスチックス退社

1987年 愛知学院大学大学院商学研究科修士課程修了

1991年 日本大学大学院商学研究科博士後期課程修了

1993年 東急エアカーゴ退社

2012年 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 港湾職業能力開発短期大学校横浜校准教授

2012年 松山大学経営学部教授(現在に至る)

様々な要素に精通し的確に物流を手配する

私の研究テーマは「国際分業」と「国際物流」の関係です。今日の物流は単純にモノを運ぶということだけでなく、生産、流通、貿易、情報・通信、経営などが幅広く関係する奥が深い分野です。

もともと、せっかく地球上に生まれたのだから、世界の国々を見てみたいと思っていましたが、大学入学当時、私が知る海外での仕事と言えば、貿易商社やメーカーの貿易部署くらいしかありませんでした。授業で貿易を学ぶなかで国際物流を知り、最初は船会社や航空会社などの「実運送事業」に興味を持ちました。実際に航空会社の貨物部門でアルバイトをしましたが、思ったほど興味は深まらず、その体験を通して知った「利用運送事業」に強い関心を持つようになりました。

「実運送事業」とは船舶や航空機、トラックなどの輸送手段を自らが持ち、それを使って物流を提供する業をいい、それに対し利用運送事業は実際の輸送手段を持たず、実運送事業を利用して物流を提供します。実運送事業が「Port to Port(港湾(空港)から港湾(空港)まで)」というのに対し、利用運送事業は「Door to Door、Point to Point(必要な場所を連結する)」という、より複雑な物流のアレンジをします。経営環境(特に荷主のニーズ)に合わせて迅速、柔軟に変化する利用運送事業は、今日の貿易の主役の一つとなっています。

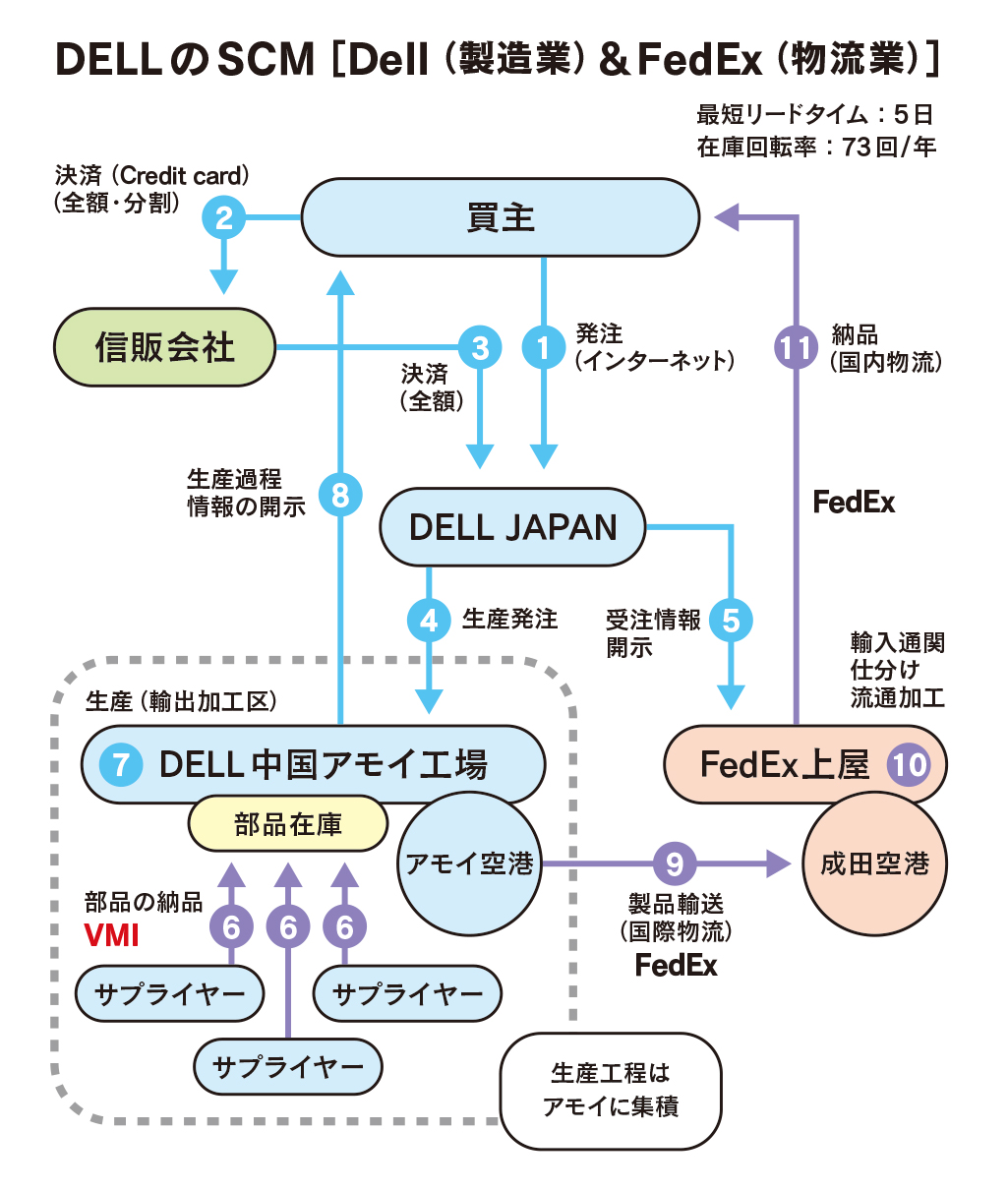

進む国際分業を支える利用運送事業の重要性

今日、純粋な”Made in Japan”を探すのは難しくなりました。製品本体は日本で組み立てられていても、部品は中国やASEAN製ということも多く、企業は国の枠を超えてボーダレスに分業を進めています。分業工程の最適配置において、たとえば企業は「日本や欧米で売れる市場価格」にするため新興国や途上国の安い部品や労働力、優遇措置、緩い規制を手に入れます。一方、新興国や途上国は部品や労働力を安く供給したり、優遇措置を提供したりすることで、収益だけではなく、技術や雇用機会などを入手します。分業工程がグローバルに分散するためには、貿易や投資の規制緩和、情報・通信システムの高度化と普及だけではなく、効率的な物流がなくてはならないのです。モノの形や場所を変化させ利益を獲得する製造業、流通業などは高度な物流システムにより、世界の経営資源を連結して効率的に使うことで企業の競争優位を獲得しています。そして、荷主の代理として財務やリスクマネジメント、貿易システム、金融、物流手段やルートなどに精通し、どこに企業の経営資源を配置すればいいかを分析し、最適なアレンジをする利用運送事業の役割が重要となっています。物流は産業の裏方ですが基幹産業であり、欧米では伝統的に重要視されてきました。しかし、残念なことにまだ日本では十分に認識されていません。

研究の連携が課題

物流を研究したものはたくさん出版されていますが、様々な視点からの物流があり、なかなか核心に触れたものに出合えません。これは、実務ではDoor to Door、Point to Pointを構築するため専門家たちが連携し荷主に対応しますが、研究では未だ連携が十分進んでいないためだと考えています。物流は生産、流通と深く関係している、物流自体の内容が広くて深い、日本では物流は基幹産業でありながらあまり認識されていないなど、特定の個人がすべてを導き出すことが難しい分野のため、高度化するに従い研究においても連携が不可欠だと感じています。

分業工程が細分化し、工程がグローバルな最適配置を求める、身近なところでは日本からモノづくりが減少し海外からの輸入が増加することは、物流の重要性がさらに増すことになります。特に、効率的なグローバル・サプライチェーン(貿易を内部化)を構築するための港湾や空港の機能を重視したネットワークの形成には注目しています。

私は20代で物流に出合い、それから約40年間経験と研究を積み重ねてきました。これからも、変わり続ける分業や物流の研究に参加できればと考えています。また、モノづくりが減少し海外からの輸入が増えたとはいえ、日本はまだまだモノづくりの国であるため、それらをどのようにグローバルに効率よく供給するかも考えていかなければなりません。その意味でも、研究者として物流の重要性について常に信号を発し続けていければと思っています。

編著『交通論おもしろゼミナール1~3 交通と物流システム』(成山堂書店、3は2008年発行)