企業のマネジメント能力と従業員のパフォーマンスを向上させる人事評価制度の満足解は?

経営学部経営学科講師

田村 祐介 TAMURA Yusuke

●略歴

2011年 宮城県仙台南高等学校卒業

2015年 宮城大学事業構想学部卒業

2017年 横浜国立大学大学院国際社会科学府経営学専攻博士課程前期 修了

2018年 神戸大学大学院経営学研究科入学

2022年 松山大学経営学部講師 (現在に至る)

不十分な情報の中受容の可否を判断

私の研究テーマは「不透明な人事評価に対する被評価者の公正感形成メカニズム」です。簡単に表現すると、いかなるメカニズムで「被評価者は人事評価をおかしくはないと考え受け止めるのか」ということ。例えば若手社員が自分の人事評価の結果を見て、「予想していたよりも評価が低くて驚いたけれど、そもそも評価が年功的なのだから、勤続年数が上がったら自分もそれなりに評価されるだろう」と、結果を公正だと感じ受け入れてしまうというような現象に着目しています。

私が依拠する組織的公正性研究の領域では、評価結果そのものだけでなく「評価結果が決められていくプロセスが公正なものである」と被評価者が考えると、被評価者は人事評価結果を公正だと感じ受け入れると論じられてきました。ただ、往々にして被評価者は評価結果や評価プロセスについて、適正なものであるのかを判断できるだけの情報を持ち得ません。というのも、組織では会社全体や部署内のバランスを調整するため、組織では評価結果について全体調整するため人事部が手を加えるといった、評価プロセスをブラックボックス化する仕組みが内在しています。そのため、被評価者は自分の評価結果や評価プロセスについての十分な情報を持っていないにも関わらず、評価結果を受け入れるか否かを判断しなければいけなくなっています。

では被評価者は、どのように折り合いをつけて評価結果を受け入れているのか?という疑問が生じます。この疑問に関して、フィードバック探索行動の観点から解答していくことが、現在取り組んでいる研究です。

被評価者はどのように評価結果を納得するか

フィードバック探索行動とは、「価値ある目標状態を実現するために、自らの行動の正しさと適切さを判断することに向けた意図的な努力」と定義されています。自分の行動を修正するのみならず、評価結果に対する意味形成をも内包する行動であり、人事評価におけるフィードバックは、上司や人事などの評価者と部下などの被評価者が人事評価の結果や課題、改善策などを共有し合うことで、部下の成長促進や会社への貢献度を高めることを目的に行われています。

先行研究では、被評価者が公正と思える人事評価制度が整っていれば、公正だと感じ評価を受け入れるとされています。しかし、制度の公正さとは別に「信頼できる上司の評価だから」「(良くも悪くも)あの人が評価をしたんだったら仕方がない」と受け入れてしまうなど、人的要因が関係している場合もあります。また、若手は「自分の努力に対して評価が低い」となりがちですが、少し年齢が上がって会社の全体像が見え始めると「会社の事情も理解できるし、妥当な評価だろう」となり、さらにキャリアが上がってくると「会社からの評価は低くても、取引先や同僚・部下たちからは評価されているから別にいい」「目標を達成したら、さらに高い目標を設定されるのだから、ほどほどにしておこう」など、キャリアによっても受け止め方に違いが生じてきます。

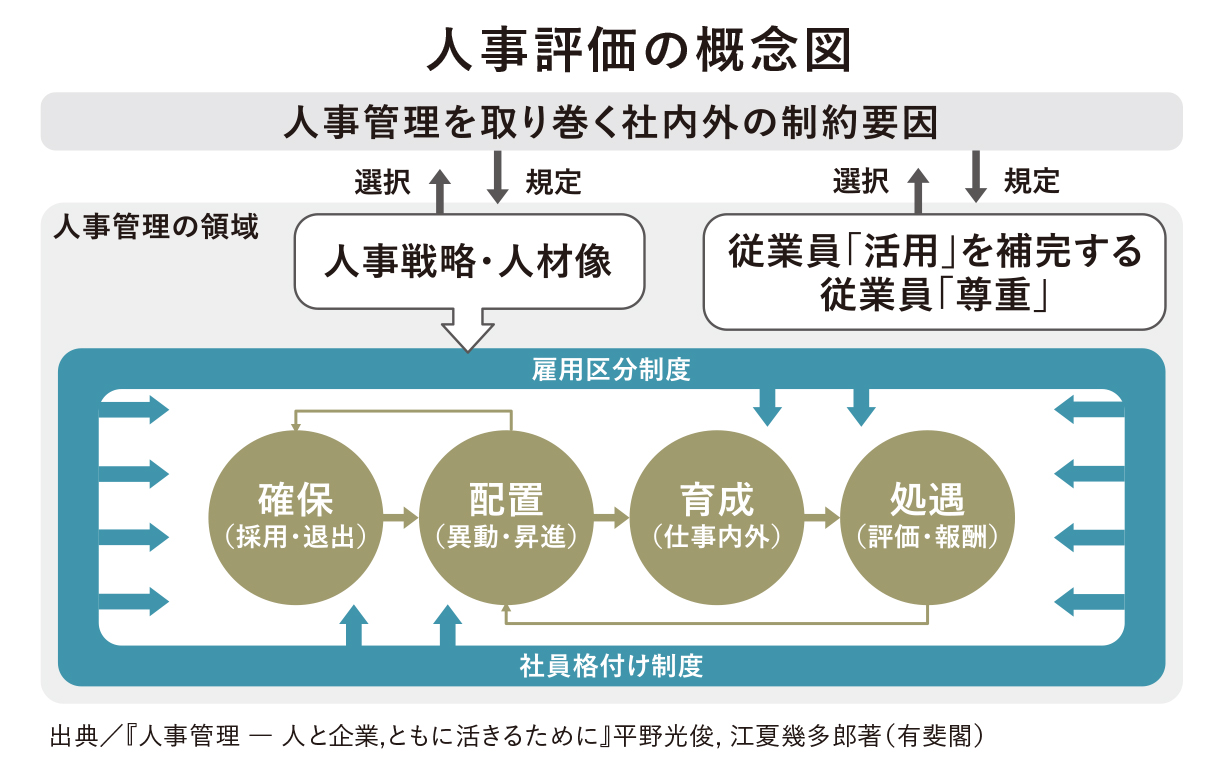

人事評価は被評価者に評価を得るための努力を強いるためのものでもありますが、組織にとってはすべての人事管理のインプットとなるので、被評価者が公正な評価プロセスや評価結果に固執しようが固執しなかろうが必要なものです。他方で公正さが見いだせない人事評価は、被評価者に対する影響度合いが低下してしまいます。

評価結果の納得性を担保する制度を模索

では理想の人事評価制度とは?と考えるとき、そもそも職務特性ごとに適切な評価基準というものが異なるため、普遍的に適用可能という意味での最適な人事評価制度は存在しません。しかし、個別の企業単位で考えると、個々の組織目標や組織の歴史的な経緯からブレイクダウンすることによって、妥当な人事評価制度を実現することは不可能ではないと考えられます。

人事評価制度は被評価者の報酬を決定するために、多くの企業が完備しているものですが、実態は評価結果の納得性が担保できないことが往々にしてあります。人事部や一次評価者、被評価者の双方から問題視され、忌み嫌われている現行の人事評価制度に対して、人事部や一次評価者の負担を軽減できるようなアドバイスができればと思っています。

人事労務管理を構成する規則や組織内外の要因等に関する定義などを紹介する『新・マテリアル人事労務管理』、ビジネス変革の際のガイドラインとなることを期待される『管理会計のエビデンス』。どちらにも記事が掲載されている。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.224でご覧いただけます。