勤務医の年休未取得についての見解を示し 取得率向上に寄与するシステムを模索する

経済学部准教授 博士(人間科学)

井草 剛 IGUSA Go

●略歴

1980年 東京都生まれ

2012年 早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了 博士(人間科学)

2013年 桜美林大学リベラルアーツ学群 非常勤講師

2015年 4月より松山大学経済学部講師、同年10月より准教授

年休制度を利用しない勤務医の実態を調査

学部生時代に「『日本の労働者には、そもそも権利である年休(=年次有給休暇)をすべて取得することはない』という考え方が企業および労働者に存在している」という教授の講義を聴いて、経済学を専攻していた私に大きな衝撃が走りました。経済学では「個人は無制約に自己の利益のみを最大にするように行動する」と教えられてきたのに、日本の労働者の年休取得行動は自己の利益を最大にするどころか、その半分もしくはそれ以下の利益しか享受していないことを知らされたからです。「『年休』という制度があるのに、なぜそれを利用しないのだろう?」という疑問を抱くようになりました。

冷静に家族や周りの人々を観察してみると、教授の指摘は現実のことであり、年休を利用しない理由を解明したいという探究心が生まれました。母が薬剤師であり〝医療〞にアクセスしやすいという利点があったことなどから「医師(勤務医)の年休の未取得」について研究をしてみようと思い立ちました。

年休を取得しにくい医療現場の実情

研究は東大のSSJデータアーカイブや楽天リサーチなどを利用して収集したデータを解析する量的アプローチと、医師へのインタビューを中心とした質的アプローチの両面から進めていきました。インタビューに関しては、取材を申し込んでも97〜98%近く断られるなどの苦労もありましたが、医師の友人に知人の医師を紹介してもらうなど、協力してくれる方々の厚意に助けられながら研究を続けています。

まだ研究半ばではありますが、現在に至るまでにわかってきたことが数点あります。まず日本では医師たちの年休取得の権利は雇用先の病院ではなく、その病院の診療科ごとの専門職集団内のローカルルールによって決められていること。そもそも年休があることを知らない、医師も一人の労働者であるという認識が希薄であること。仕事量や人員不足などの多種多様な要因も複雑に絡み合い、年休取得の施策等がなかなか機能しない状態であることなどが挙げられるのではないかと推測しています。

これまでは日本の医師を対象に研究を続けてきましたが、様々に条件を変えて国際比較をしてみることで、これまでの一連の疑問に対する答えが見出せるものだと考えています。2016年4月からはタイのバンコク市を中心に、医師がどのように年休を取っているか、その制度や医師たちの意識は日本とはどのような相違があるのかなどについて、病院の理事や医師たちへの調査を始めました。

バンコク市の医師数は日本より少ないのに、きちんと年休を取れています。自分たちの権利をしっかり主張する国民性なのか、制度に違いがあるのか、それが明らかになったとき、日本の医師たちが年休を取得しやすい環境作りに応用できるのではないかと考えています。

過重労働を強いられる労働環境の改善に寄与

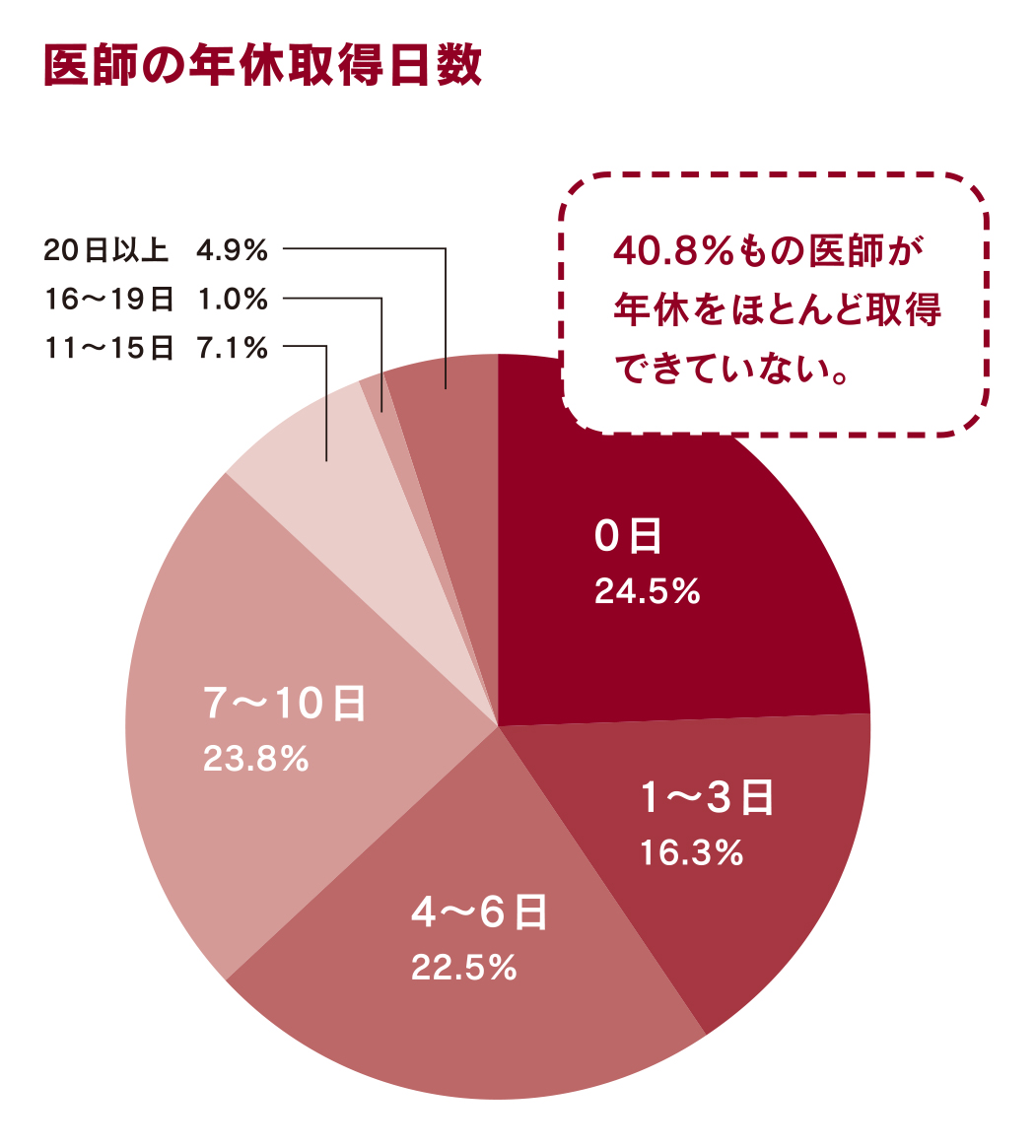

医師の無休暇は自身の健康への悪影響はもとより、業務遂行能力を低下させ、医療事故を誘発する危険性があることが多くの研究で示されています。日本医労連(2007)によると、30.9%の医師が厚生労働省の過労死認定基準が目安とする月80時間の時間外労働を超えており、さらに日本病院会の勤務医に関する意識調査(2007)によれば、88.7%の医師が当直の翌日も普通の勤務をしていて、71.0%の医師が慢性疲労を訴えています。また労働政策研究・研修機構(2011、2012)の調査結果によると、年休を1年間に1日も取っていない医師の割合は一般労働者に比べて2倍近くになっており、労働時間を規制する、休暇を取得しやすくするなどの労働環境の改善が急がれています。

しかし私が2015年に実施した医師の年休調査の結果は、日本医労連と労働政策研究・研修機構の年休取得の調査から改善傾向は見られません。近年は、医師の病院に対するコミットメントが「年休を取得しない」ではなく「年休を取得できない」という認識に変わってきており、医師の年休取得促進に寄与する調査・研究が求められています。

最終目的は、この年休未取得までの一連の流れについての見解を示し、年休取得に必要な合理的な交代制勤務のモデルシステム等の立案と、これを普及することにあります。これにより、年休が取得しやすい医療現場の環境づくりにつながることと考えています。

●単著

『人的資源管理と年休の社会学』三恵社 / 2014年

●国際会議

「Relation between Total Factor Productivity and Utility of Japan’s Forestry Industry」(共同、ASAA 2016 Conference / 2016年)

「Pedagogical innovation for the acquisition of mathematical knowledge for improving students’ understanding of economics in Japanese higher education」(共同、21st European Economics Education Conference / 2016年)

『人的資源管理と年休の社会学経済学理論を手がかりとして』(著者:井草 剛、株式会社三恵社、2014年発行)

『人的資源管理と年休の社会学経済学理論を手がかりとして』(著者:井草 剛、株式会社三恵社、2014年発行)