雇用ルール成立の背景にある合意形成を実証的に研究する

経済学部経済学科准教授

西村 健 NISHIMURA Takeshi

●略歴

2010 年 京都大学経済学部卒業

2012 年 京都大学大学院経済学研究科 修士課程修了 修士(経済学)

2015 年 京都大学大学院経済学研究科 博士後期課程修了 博士(経済学)

2015 年 京都大学大学院経済学研究科 ジュニア・リサーチャー

2016 年 松山大学経済学部講師

2018 年 松山大学経済学部准教授(現在に至る)

医療系専門職における労働市場の歴史研究

私の研究対象はプロフェッショナル労働市場で、最近は特に医療系専門職の労働市場の歴史について研究しています。賃金や仕事の配分、労働時間その他に関わる様々な雇用ルールが、どのような歴史的経緯を経て形成され、どのような機能を持ってきたのかに関心を持っています。医療系に興味を持ったのは、子どもの頃から祖父母のお見舞いで病院に通うことが多く、そこで働く人たちに接する機会が多かったことがひとつの要因になっているのかもしれません。大学では医療経済学のゼミに所属し、卒論は薬価の研究で論文を書きました。大学院では労働経済学界で功績のある先生に師事することになり、京都大学医学部附属病院でのワーク・ライフ・バランス調査の分析に参加しました。労働時間・働きがい・給与などに関するアンケート調査で、ちょうど女性が働きすぎて燃え尽き、退職してしまうバーンアウト・シンドロームに注目が集まっていた時期でもありました。

この調査から、労働時間が過労死ラインを超えるレベルであったり、それに見合う給与を得ていなくても、患者から感謝されることでモチベーションを維持している、過酷な労働でも金銭では測れない職業倫理が国民の健康を支える上で機能していると感じました。これがきっかけとなって問題意識が広がり、医師だけでなくプロフェッショナルに分類される職業全体のキャリアを捉えるような議論ができないかと考え始めました。

制度の成立背景にある労使間の合意形成を検証

医療系労働市場の現状を分析するために統計データを用いるのですが、統計データでは〝量〞はわかるが〝質〞がわからないという問題が見えてきました。そこに現れている事象の背後にある、制度やルールの成立過程について理解する必要があると気づいたのです。そこで、病院でのストライキや労働争議の記事が掲載されている労働組合新聞や、国会議事録、医師会や経営者の会が発行する会報や資料を調べ、どのように合意形成がされ、制度がつくられてきたかを検証していきました。

国民健康保険法が改正され、1961年には国民皆保険体制が確立されました。それに伴って患者は増加するものの、当時は制度に見合う現場の人員も設備も整えられていない状況でした。戦後、医療業界の労働条件の改善運動は労働組合から始まったのですが、労働組合の幹部たちは「国がダメだ」と主張してきました。しかし実際には、当時の官僚は国会で医療業界の人手不足や設備不足について発言していて、組合と対立していないのです。また国立病院の給与体系がその他の病院へと波及していくのですが、これについても組合幹部は否定的な評価を下してきました。

昔は大病院で勤務医からスタートして、ゆくゆくは独立・開業という流れがありました。しかし勤務医で一生を終える人が次第に増えてくると、職場環境が重要になってきます。1960年代から医師会は力を増してきましたが、そもそも開業医の集団なので勤務医の境遇にはあまり関心がなく、職場環境の改善には繋がりませんでした。また医師や看護師は労働者というより、社会への奉仕者としてみなされがちになり、それゆえ労働環境は異常な状態となってしまったままなのです。

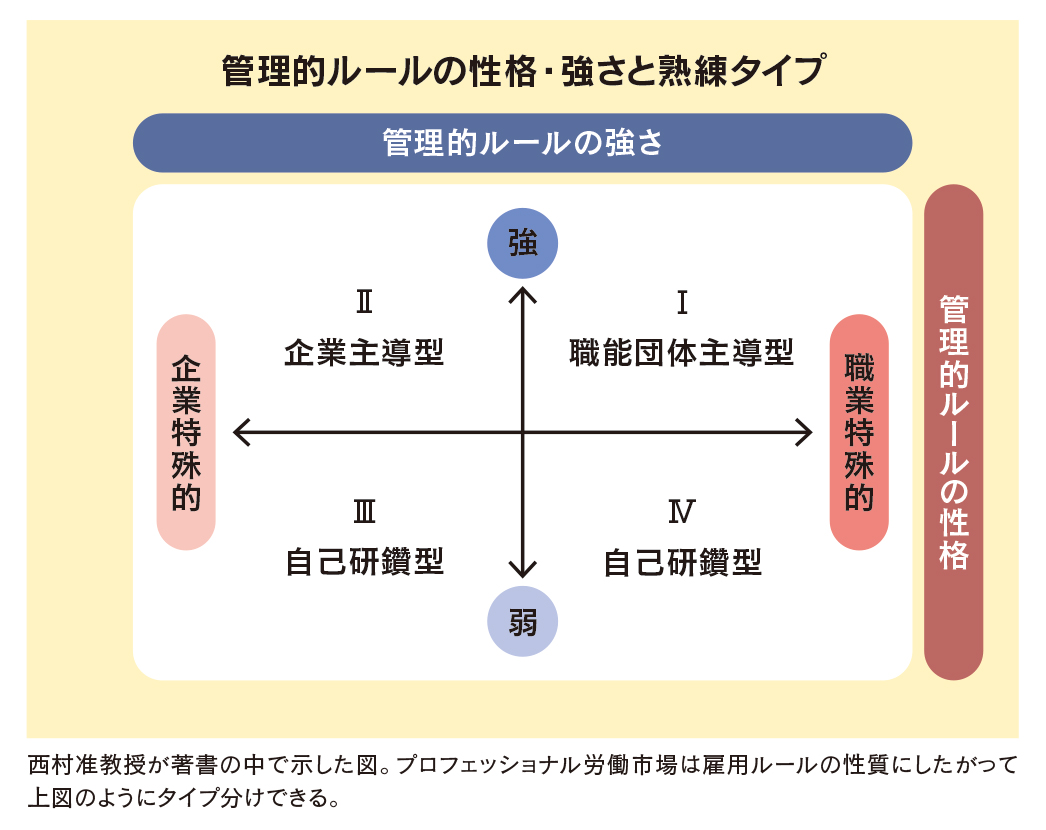

西村准教授が著書の中で示した図。プロフェッショナル労働市場は雇用ルールの性質にしたがって上図のようにタイプ分けできる。

労使間で合意形成された雇用ルールの必要性

医療系労働市場は慢性的に人手不足で、女性の割合もかなり高いですが、まだまだ男性中心社会です。男女ともに夜勤は厳しく、それに見合う賃金も得られていません。これまでの研究で1950年代くらいまでは詳しく調査してきました。今後は医療現場の雇用ルールや賃金体系がどのようにつくられてきたのか、現代まで追っていきたいと考えています。

医療従事者や、研究者、弁護士などのプロフェッショナル=専門職は付加価値の高い業務を行う人材として社会のなかで重要な位置を占め、高齢化社会の進展に伴い医療・福祉専門職の役割はさらに大きくなります。専門職を育成するには多くの費用や時間がかかるため、離職者が増えないような安定した労働環境が必要です。これを実現するために必要なのは、労使が互いに納得して形づくる雇用ルールです。私の研究を通して経済活動の基盤として重要な位置を占める雇用のルールと、それをめぐる人々の営みについて考えるきっかけが提供できればと考えています。

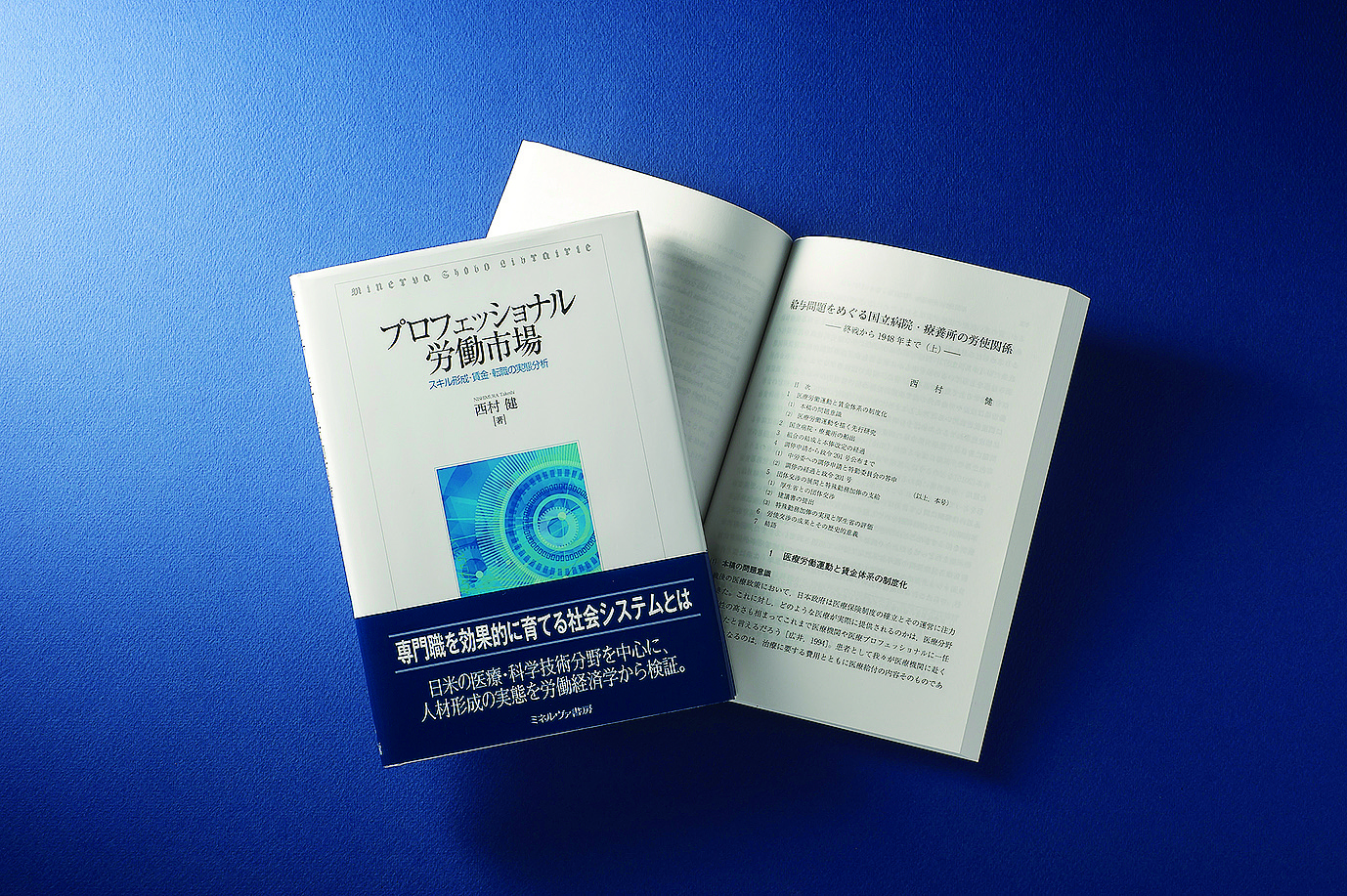

2018年にミネルヴァ書房から発刊された西村准教授の著書『プロフェッショナル労働市場』は、講義のテキストとしても使用。『松山大学論集』には国立病院と療養所の労使関係に関する論文が掲載されている。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.201でご覧いただけます。