自由への渇望が生んだ「越境」の営みから 現代のアメリカ社会が抱える問題に迫る

人文学部英語英米文学科 教授

辻 祥子 TSUJI Shoko

●略歴

1990年 神戸大学 文学部 卒業

1993年 お茶の水女子大学大学院 修士課程修了

1997年 お茶の水女子大学大学院 博士課程単位取得

1997年 松山大学人文学部英語英米文学科講師、准教授を経て

2012年 松山大学人文学部英語英米文学科教授

2011年~12年 米国・ニューヨーク州立大学バッファロー校、コロンビア大学に客員研究員として在籍

もう一つの歴史を語る19世紀のアメリカ文学

「文学を研究している」というと、どこか浮世離れした、現実とは遠い世界のイメージを持たれるかもしれませんが、実際はまったく違います。私自身も文学少女であったわけでもなく、大学3年次にボストンに1カ月の短期留学を経験したことで、アメリカ東部独特の風土や歴史に興味を抱くようになったのが、現在の研究テーマである「アメリカの文学・文化」へ取り組むきっかけでした。特に対象としているのは、19世紀前半のアメリカ独自の文学が初めて花開いた頃の作品で、そのなかに人種・階級・男女間の差別の問題がどのように投影されているかということを主に研究しています。

1820年以降のアメリカは、国家の掲げる自由と平等の原則を信じ、無限の可能性に胸を高鳴らせて西へ西へと移動しながら国土を広げ、大きく発展していきましたが、その裏には先住民の虐殺や黒人奴隷制、移民の貧困といった、もう一つの暗い歴史もありました。当時の作家たちは、圧倒的多数派の白人読者の反感を買わぬようにダイレクトな表現は避けながらも、外国や古代などに舞台を移してストーリーを展開するなかで、世の中の動きや歴史、政治に密着した、社会の矛盾や不条理を表現しようとしたのです。しかし、それは決して難しいものではなく、当時の人々にとって大切なエンターテインメントでもありました。大学院で本格的に勉強し始めたばかりで、文学的素養が特別高いわけではない私でも、その文化への関心さえあれば、様々な角度から資料を調べながら、住む場所を追われる先住民や労働力を搾取される黒人奴隷、貧しい移民、抑圧された女性の姿を読み取ることができました。洞察力のある作家の作品には、今まで無視されてきたような当時の風俗や娯楽、人々の生活実態が多く描かれていて、時にそれは歴史の教科書や公文書よりも深く世の中の本質に触れるものであると思います。学生時代に様々な作品を通して国土拡張期のアメリカのバックグラウンドを学んでいくなかで、日本にはないスケールの大きな舞台での人々の営みに、強く引き込まれていきました。

様々な制約を越えていく自由への渇望を読み解く

ナサニエル・ホーソーンやハーマン・メルヴィル、リディア・マリア・チャイルドといった白人作家たちの作品を通して、アメリカ社会が根本的に抱える問題を考察してきましたが、近年は「越境」というテーマで新たな角度からの研究も進めています。作家の多くは国境を越えて旅をし、ヨーロッパの革命や社会改革運動に刺激を受け、その体験を作品に反映させています。

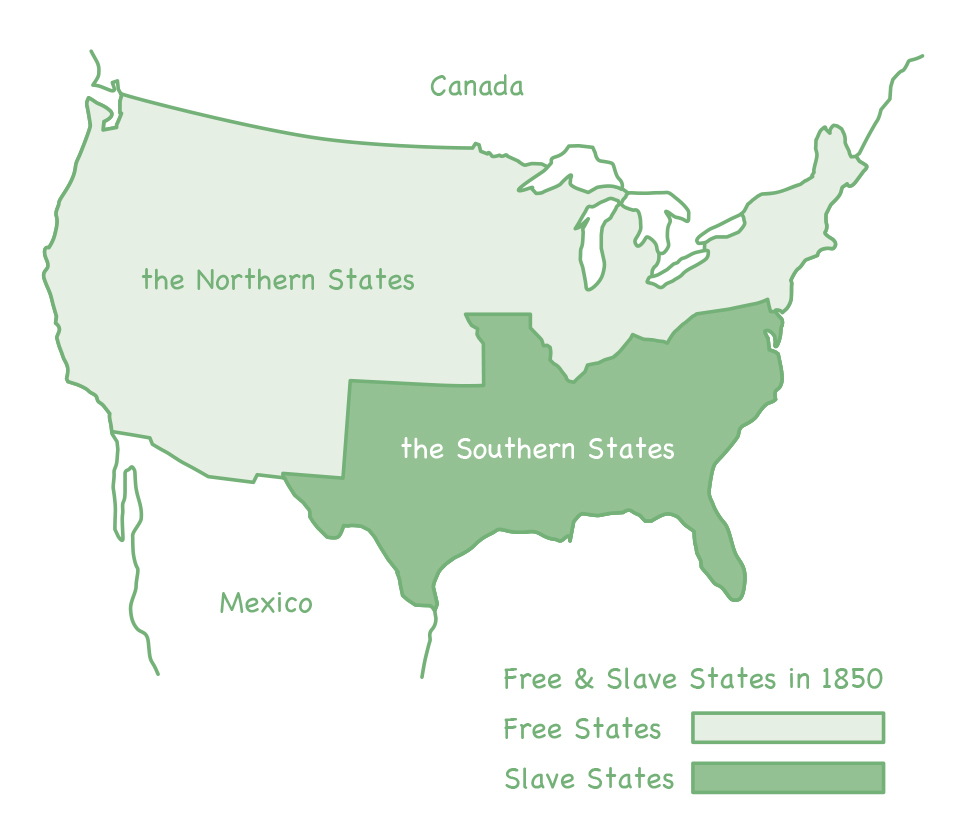

また19世紀当時、社会的マイノリティである有色人種や女性は、自分たちに課せられた様々な制約を乗り越えて、自由を得ようとしていました。その一つの例として、アメリカ南部の奴隷制度から逃れるために、奴隷制が廃止されていた北部やカナダへと向かった逃亡奴隷があげられます。時には鉄道であったり、徒歩であったり、蒸気船の積み荷に紛れ込んだりとその方法は様々で、国土の四方八方に逃亡ルートが張り巡らされていました。この逃亡網は物理的に地面の下に設置されていたわけではありませんが、非公式の隠されたルートということで「地下鉄道」と呼ばれています。逃亡中は奴隷が、捕鯨船の船員に化けたり、女性が男性に変装したりと、あらゆる「越境」が行われていました。そのような、白人中心の歴史や教科書では語られることのなかった、黒人たちの自由への渇望が生んだ「越境」の営みを文学作品から読み取り、彼らからエネルギーを感じることは、アメリカ文学・文化研究の大きな魅力ではないでしょうか。黒人奴隷は文字を使わない人が多かったので、本人たちが残した資料は限られていますが、女性で唯一、読み書きができたといわれるハリエット・ジェイコブズの手記は、貴重な研究対象となっています。 現代では「バウンダリー(境界線)がなくなった」といわれながらも、実は今まで以上に様々な制約が生まれていて、異文化同士の衝突が激しくなっているように思います。その壁をどう乗り越えていくかというのは永遠のテーマであり、そのヒントやルーツが当時の様々な「越境」を読み解くことで見えてくるかもしれません。

また19世紀当時、社会的マイノリティである有色人種や女性は、自分たちに課せられた様々な制約を乗り越えて、自由を得ようとしていました。その一つの例として、アメリカ南部の奴隷制度から逃れるために、奴隷制が廃止されていた北部やカナダへと向かった逃亡奴隷があげられます。時には鉄道であったり、徒歩であったり、蒸気船の積み荷に紛れ込んだりとその方法は様々で、国土の四方八方に逃亡ルートが張り巡らされていました。この逃亡網は物理的に地面の下に設置されていたわけではありませんが、非公式の隠されたルートということで「地下鉄道」と呼ばれています。逃亡中は奴隷が、捕鯨船の船員に化けたり、女性が男性に変装したりと、あらゆる「越境」が行われていました。そのような、白人中心の歴史や教科書では語られることのなかった、黒人たちの自由への渇望が生んだ「越境」の営みを文学作品から読み取り、彼らからエネルギーを感じることは、アメリカ文学・文化研究の大きな魅力ではないでしょうか。黒人奴隷は文字を使わない人が多かったので、本人たちが残した資料は限られていますが、女性で唯一、読み書きができたといわれるハリエット・ジェイコブズの手記は、貴重な研究対象となっています。 現代では「バウンダリー(境界線)がなくなった」といわれながらも、実は今まで以上に様々な制約が生まれていて、異文化同士の衝突が激しくなっているように思います。その壁をどう乗り越えていくかというのは永遠のテーマであり、そのヒントやルーツが当時の様々な「越境」を読み解くことで見えてくるかもしれません。

境界線を越えることで自己も他者も理解できる

母国の文化はネイティブでなければ、分からないこともたくさんありますが、逆にネイティブが見えていないことや、時には無意識に隠ぺいしようとしている事実も、外部の人間だからこそ見えることが必ずあります。学生たちにとってアメリカ文学・文化を学ぶということは、他の学問と違って、初めから母国以外の言葉や文化に挑むという大きな壁がありますが、それは強みでもあるのです。さらに他者を理解しようとする姿勢や、海外へ留学して、今の自分の環境を客観的に見る視点を身につけることは、ヘイトクライムが問題となっている現代社会において、とても重要なことです。自分たち以外のものを排除するのではなく、もどかしいながらも境界線を越えようと努力する姿勢を、社会でも活かしてほしいです。

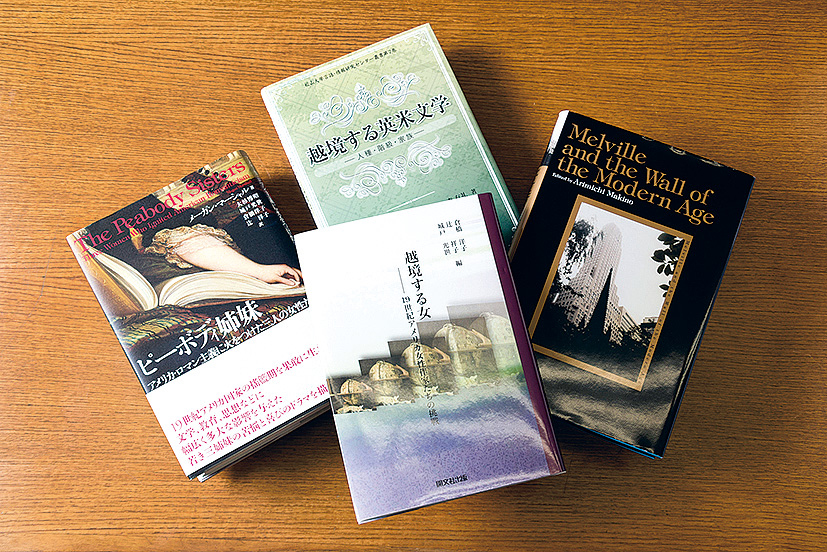

●近著

Melville and the Wall of the Modern Age(共著) 南雲堂/ 2010年

『カウンター・ナラティヴから語るアメリカ文学』(共著) 音羽書房鶴見書店/ 2012年

『越境する英米文学』(共著) 音羽書房鶴見書店/ 2014年

『越境する女』(共編・共著) 南雲堂/ 2014年

『ピーボディ姉妹』(共訳) 南雲堂/ 2014年

辻教授の近著 Melville and the Wall of the Modern Age(共著)、『越境する英米文学』(共著)、『越境する女』(共編・共著)、『ピーボディ姉妹』(共訳)