自発的環境配慮行動を促す動機と仕組みのあり方を探る

人文学部社会学科教授

小松 洋 KOMATSU Hiroshi

●略歴

1963年 大阪府大阪市生まれ

1982年 3月 東京都立戸山高等学校卒業

1987年 3月 東北大学文学部卒業

1990年 3月 東北大学大学院文学研究科 博士前期課程修了 文学修士

1992年 3月 東北大学大学院文学研究科 博士後期課程 中途退学

1992年 4月 東北大学文学部行動科学基礎論講座助手

1993年 4月 松山大学人文学部講師

1995年 4月 松山大学人文学部助教授

2002年 4月 松山大学人文学部教授(現在に至る)

ごみの分別ルールから環境に対する意識を知る

自発的な環境配慮行動を促進するために、社会の仕組みはどうあるべきかということが私の研究テーマです。省エネルギーやごみの減量など、環境への負荷が比較的少ない行動を人々が選択できるようにするには何をしたらよいか、また社会の仕組みはどうあればよいか考えています。さらに、せっかくごみを減らして資源を節約したいと思っても、ごみになりやすいものしか市場に出回っていなければ意味がないので、制度の面からもアプローチしようとしています。

学部学生時に所属していた研究室では、計量的調査を教えてくれていました。当時、社会の争点となっていたスパイクタイヤの粉塵問題をテーマにした調査プロジェクトで、利便性の追求が環境問題を発生しうることを学んだことがきっかけで、環境問題の研究に興味を持つようになりました。

小学生の頃、絵を描いてくるようにと課題を与えられたとき、ごみをいっぱい積んだトラックの絵を描いて提出したことがありました。また、大学生のときにコンビニで買ったお弁当の卵焼きのまわりのご飯が黄色くなっているのを見て、「何か入れられている?」と気づくなど、昔から無意識のうちに環境に関心を持っていたことも興味を持った理由かもしれません。

長年に渡る調査で見えてくる意識の変容

学生時代に研究室が仙台市から委託を受けて実施した、ごみの分別ルールに関する調査プロジェクトに関わったことが、最初の環境調査経験でした。そのときは教授のお手伝いをさせていただいただけで終わったのですが、博士課程2年目のときには自分たちが中心となったチームで、同じく仙台市のごみ分別に関した調査を行いました。それ以降、現在に至るまでごみの分別ルールに関する調査を中心に続けています。

基本的な調査内容は、容器、場所、時間など、ごみの分別ルールがどのように決められているか、市民はそれをどう受け入れているのかを調べていくというものです。2005年には共同研究者の一人として都市の規模や都市を構成する様々な背景・要因によって比較対照しやすい仙台市、名古屋市、水俣市、釡石市を選び、ごみ分別ルールの調査を行いました。この調査では、分別ルールが厳しくても住民は不満を感じているわけではなく、むしろルールを守っていることを誇りに思っているという結果が出ました。

2015年にも仙台市において同様の調査を行ったのですが、これまでの調査結果と比較して、環境に関する意識が薄くなっていることが読み取れました。これは全国的・世界的な傾向のようですが、原因はまだ検証されていません。日本の内閣府の調査では、国民の関心は上位から福祉、高齢化、経済となっており、環境は10位以下でした。東日本大震災の復興に対する関心も下がっていて、世の中全体のことをあまり意識していない、個人の関心が重要視されているような傾向を感じています。

ベルギーやカナダのスーパーやドラッグストアで購入したエコバッグ

社会学の観点から探る望ましい持続可能な社会

ごみを減らすためには、個包装や過剰包装をやめるなど、そもそもごみになりやすいものを減らす必要があります。それらはスーパーか専門店か通販か、一人ひとりがどこで何をどのように買うかによって影響される部分もあるでしょう。また、例えば本体は紙、底はアルミ、蓋はプラスチックでできているポテトチップスの筒状のケースなど、複数の素材で構成されるものは分別がしにくいという問題もあります。こういった問題は制度の面からのアプローチが必要になってくるでしょう。

ごみの分別調査から始まった研究ですが、節水やエコバッグの使用などの日常的な環境配慮行動だけでなく、太陽光発電やエコカーなど、初期投資が比較的大きな環境設備等の導入状況も研究の対象として広げようとしています。それらが実際に環境負荷の軽減に役立つかどうかも含めて、どのような人がどのような動機で導入したり、あるいは導入を諦めているかを考えていきたいと思っています。

社会は個人の集まりです。一人ひとりの貢献は小さいものですが、人々の意識が変わっていけば社会も変わります。個人と社会の関係を扱う社会学の観点から、望ましい持続可能な社会について、何らかの貢献をしていきたいと考えています。

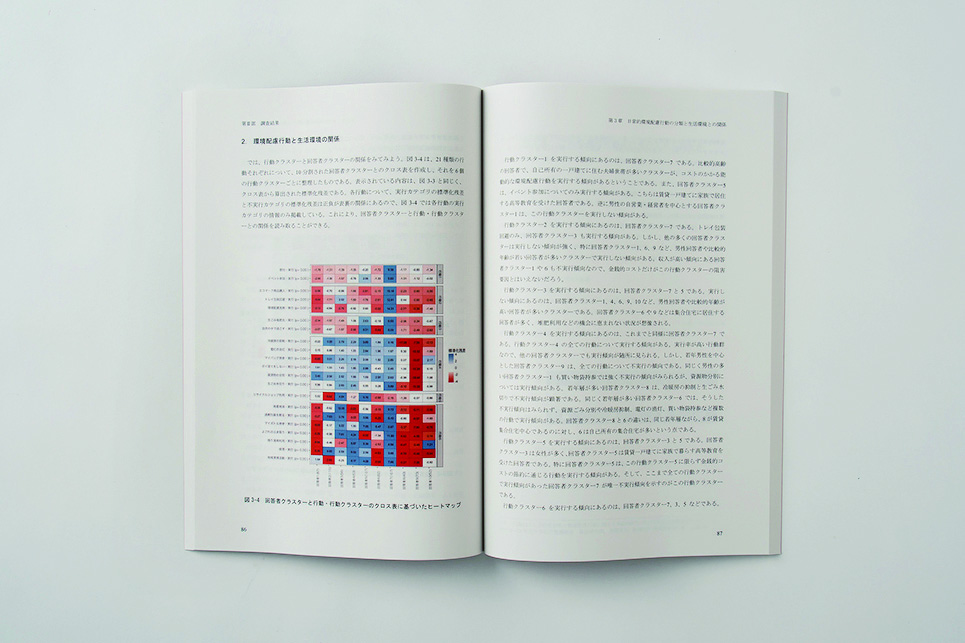

2015年に行った「暮らしと環境に関する調査」の報告書