情報は受け手の都合で都合よく解釈されるもの そのことを前提に有効な発信手法を探る

人文学部社会学科准教授

森岡 千穂 MORIOKA Chiho

●略歴

1992年4 月 東京大学文科Ⅲ類 入学

1995年4 月 東京大学社会情報研究所教育部 入所

1996年3 月 東京大学文学部社会心理学科 卒業

1997年3 月 東京大学社会情報研究所教育部 修了

1997年4 月 (株)建設技術研究所東京支社情報技術部 入社

2001年4 月 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 修士課程 入学

2003年3 月 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 修士課程 修了

2003年4 月 東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻 社会情報学専門分野 博士課程 入学

2011年3 月 東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻 社会情報学専門分野 博士課程 修了

2011年4 月 松山大学人文学部社会学科 講師

2013年4 月 松山大学人文学部社会学科 准教授

認知バイアスが避難の判断を誤らせる

自然災害が起こるたびに人的被害が発生するのはなぜなのか。行政やメディアから危険を知らせる情報を受けても、避難行動を取らない人が多いことが過去の災害から分かっています。危機に直面したとき、我々の判断を誤らせる原因の一つに、情報を自分に都合よく解釈してしまう「認知バイアス」があります。人的被害をなくすためには、災害と防災に関わる情報をどう伝えれば良いのか、「災害時の避難行動 〜災害情報の受け手に影響を与える認知バイアスとは〜」というテーマで研究を続けています。

地震・津波だけではなく、風水害や土砂災害、火山災害の現場に赴き、被災者や行政職員などにヒアリングやアンケート調査をしていくうちに、人が危険を認知する際に起こるバイアスが、避難行動を取らない原因の一つと考えるようになりました。災害の犠牲者は自分が死ぬかもしれないと思って行動をしていません。地震で散らかった店内を片付けていたり、子どもを迎えに行こうとして津波に襲われたり、お客様や社員の安全を確保しようと現場にとどまって被害に遭ったり。平常時のモードや価値観に沿った対応をすることが、想像を超える被害に対する脆弱性となっているのです。

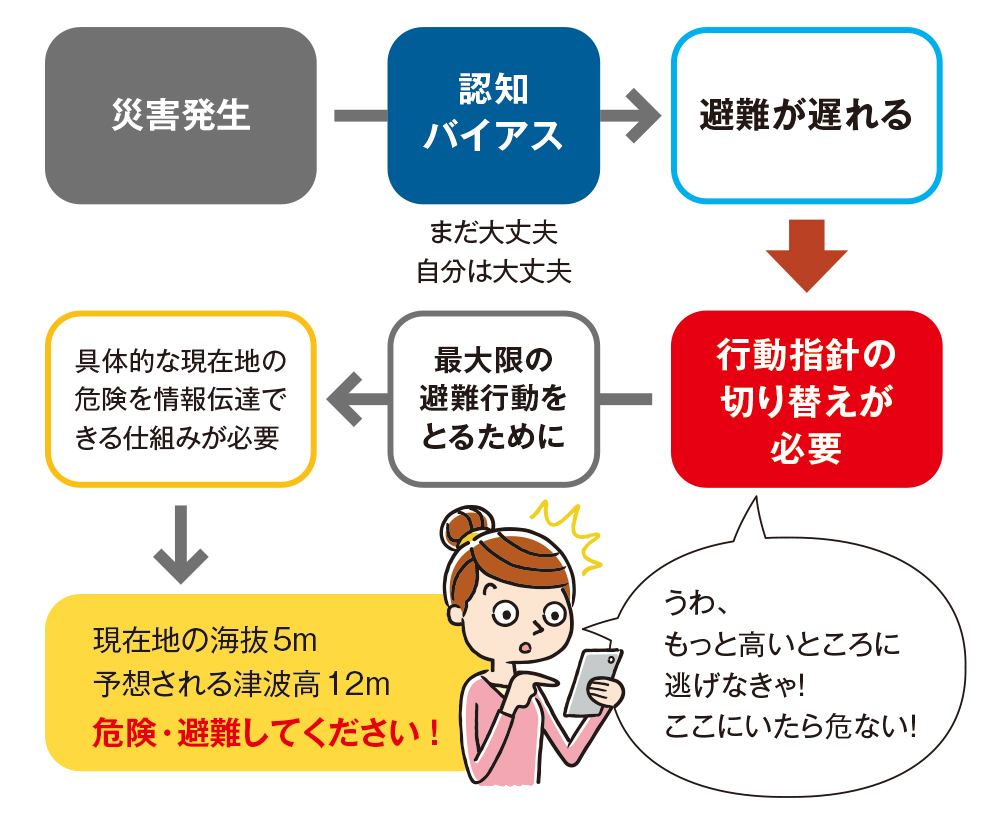

被災時は平常時と異なる行動指針に切り替えが必要

認知バイアスとは、思い込みや周囲の環境などの要因によって、非合理的な判断をしてしまう心理現象のこと。災害時における認知バイアスには、〝自分だけは大丈夫、大きな被害にはならない〞〝周囲が避難しないから自分もしない〞などがあり、危機に直面しているのに〝今が非常事態だ〞と判断できず、必要な避難行動が取れなくなることが考えられます。

今まで各地の被災地で避難しなかった理由を聞いていったところ、〝家族や知人の安否確認をしていた、避難のための準備をしていた、被害の状況を確認していた〞などがありました。しかし、それらは平常時にやるべきことであり、災害という非常時にやるべきことは〝何をさておいても即座に避難する〞が優先されるのです。

皆さんは日頃から防災訓練などの災害対応をしていますが、想定レベルを超える大災害では、平常時とは違う行動指針に従って行動しなければいけません。しかし、災害規模が大きければ大きいほど情報の途絶が起こり、今どのような状況下にあるのか、どんな行動を取るべきなのか、そもそも今が平常時なのか非常時なのかも判断できなくなっています。誰かが「即座に避難しなさい」と指示を出さなければいけないのに、その判断の責任を誰が負うのかということで情報発信を躊躇している例も多数あります。しかし、はっきりとしたメッセージを出すことができれば、人はあらゆる責任を放置して逃げることができるはずです。

火山の噴火や地震の予兆などを観測する技術は進歩していて、以前よりはるかに精度の高い情報を得ることができるようになっています。しかし、この情報をどんなに正確に細かく伝えたとしても、情報の受け手は認知バイアスによって自分の都合のいいように解釈してしまいます。目の前で災害の事象が見えないと避難しないため、情報の伝達時点で危機感を持ってもらうことを考えないといけないと感じています。

避難行動に直結する新しい伝達手段を模索

人は平常時の生活を続けたいという意識を持っています。しかし〝家を離れるのは辛い、心残りがある〞などという当たり前の意識を大幅に切り替えないと避難はできず、〝こうすれば絶対助かる〞という情報を明示しなければ避難行動に結びつきません。災害時に本当に逃げてもらえるための情報発信ができる体制を整えることが急務です。

今までは防災無線やマスメディアで情報を広く平等に伝えることを重要視していましたが、直接的な避難行動に結び付く情報になっていませんでした。今後は情報の伝達時点で危機を感じてもらい、どんな行動をとれば命を守れるか、一人ひとりに明確なメッセージを伝えることを考えていくべきだと思います。例えば緊急に避難が必要なエリアにいる人に対して通信会社が一斉にスマホに警告を発し、安全なエリアに移動すれば警告が解除されるなど、今は無理でも10年後に実現できない技術ではないはずです。

今後も引き続き、各個人が災害の危機対応を適切に行うことができるような情報提供のあり方を明らかにし、マスメディアやIT技術を活用して、より高度で実効的な防災情報を提供することを目指していきたいと考えています。

被災地で被災者や自治体に対して行ったヒアリングで得られた“声”を収録した報告書。災害現場で、必死で活路を見出そうとする人たちの工夫とノウハウを、次の災害のために記録していくのも大切なこと。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.210でご覧いただけます。