食品・天然物由来の有益な成分を発見し、どのように作用するのかメカニズムを解析する

薬学部医療薬学科准教授

奥山 聡 OKUYAMA SATOSHI

●略歴

1999年3 月 東京薬科大学薬学部卒業

2001年3 月 静岡県立大学大学院生活健康科学研究科食品栄養科学専攻 修士課程修了

2004年3 月 静岡県立大学大学院生活健康科学研究科食品栄養科学専攻 博士課程修了博士(食品栄養科学)

2004年4 月 静岡県立大学食品栄養科学部 客員共同研究員

2005年1 月 University of Saskatchewan(カナダ), College of Pharmacy and Nutrition, Postdoctoral Fellow

2007年3 月 University of Nebraska Medical Center(アメリカ),College of Medicine, Postdoctoral Research Associate

2009年4月 松山大学薬学部医療薬学科薬理学研究室 助教

2017年4月 松山大学薬学部医療薬学科薬理学研究室 准教授(現在に至る)

認知機能の維持向上に効果がある河内晩柑

大学生のとき、薬の持つ作用はもちろん、食品成分の持つ多彩な機能性に興味を持ち、大学院では食品成分や天然物が脳機能に及ぼす作用を調べる研究に従事していました。現在も引き続き同じような内容で「中枢神経系に作用する天然物・食品成分の探索と機能性発現機構の薬理学的解析」というテーマで、特に脳の認知機能改善作用などについて研究しています。愛媛県に関わりの深い食品や天然物として柑橘類に注目し、特に南予の特産である「河内晩柑」の果皮を用いて実験を行っています。

私たちが日常的に摂取している食事から体が吸収している成分のなかにも、脳機能に影響しているものがたくさんあります。それらの成分が脳内の炎症や酸化ストレスを抑制することで、脳内環境の維持や改善に関与する可能性があることが、大学をはじめ多くの研究から次第に分かってきました。私が松山大学に赴任してきた当時、薬理学研究室と生薬学研究室が協力し、様々な柑橘果皮の成分分析と神経細胞活性化のスクリーニングを進めていました。私はスクリーニングで効果のあった河内晩柑とその果皮含有成分について、これまで脳虚血モデル、糖尿病モデル、老化促進モデルなど様々な病態モデル動物を用い、脳の認知機能に及ぼす影響について評価を行ってきました。

脳内の炎症や酸化ストレスが認知症を誘発する要因

脳内の神経細胞の状態や脳内環境が認知機能を左右します。認知機能に良い影響を及ぼすと考えられている成分に、不飽和脂肪酸の一つであるDHAや、ポリフェノールの一種で強い抗酸化作用や血糖値・血中コレステロール調整作用のあるカテキンなどが知られています。一方で、悪い影響を与える要因として生活習慣病や慢性炎症、老化などがあり、認知機能を健全に維持するためには、脳内環境を健全に保つことが重要になります。

認知症で多いのは、アルツハイマー型認知症と脳の血管障害でおきる脳梗塞や脳出血によって引き起こされる脳血管性認知症ですが、糖尿病の方はそうでない方と比べると、アルツハイマー型認知症に約1・5倍なりやすく、脳血管性認知症に約2・5倍なりやすいと報告されています。血糖値が高くなることで、脳内における酸化ストレスや炎症反応が生じて脳の神経細胞にダメージを与えることや、老人斑の主要な構成成分であるβアミロイドタンパク質の分解能の低下などもその要因と考えられます。糖尿病以外にも酸化ストレスや炎症の原因はいくつもあり、また糖尿病だけではなく生活習慣病や慢性炎症の予防は認知機能を保つため、脳内の環境を健全な状態に維持・改善するためには重要です。

薬学の基礎研究として地域社会へ貢献していく

脳の神経細胞は常日頃から酸化、炎症、老化など様々なストレスに常に晒されていて、病院で認知症の診断を受けた時点で既に神経細胞はかなり大きいダメージを受けてしまっていると考えられます。現在使用されている認知症の薬は、残って頑張っている神経細胞から出される神経伝達物質の量を維持しようとするものですが、現在は様々な病態メカニズムをターゲットにしたこれまでとは違った新薬開発へのアプローチが、世界中で進められています。しかしながら、新薬の開発まではまだまだ時間がかかりそうな状況であることから、近年では神経細胞や脳内環境にダメージを与える物質の発生や蓄積を取り除き〝認知症を予防する〞ことも重要であると考えられています。そのためには、日々の食事であると考えられます。

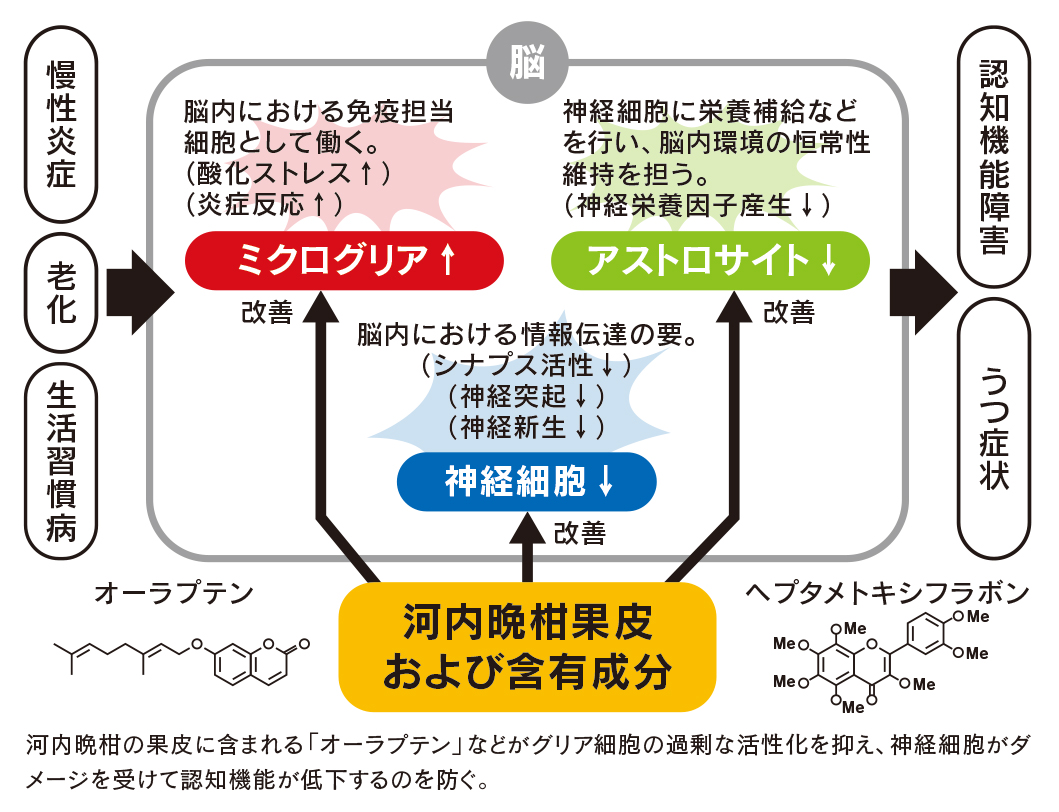

これまでに行ってきた研究で、河内晩柑の果皮および含有成分であるオーラプテンやヘプタメトキシフラボンには、脳内で起こる炎症反応や神経細胞死を抑制する作用があることを明らかにしてきました。私もメンバーとして加わっている河内晩柑プロジェクトチームですが、一緒に研究してきた学生や共同研究者の方々との研究成果の結集として、2018年には松山大学と愛媛県、愛媛大学、えひめ飲料が一緒に産官学連携で開発した、記憶力を維持する機能性表示食品「アシタノカラダ河内晩柑ジュース」を発売することができました。

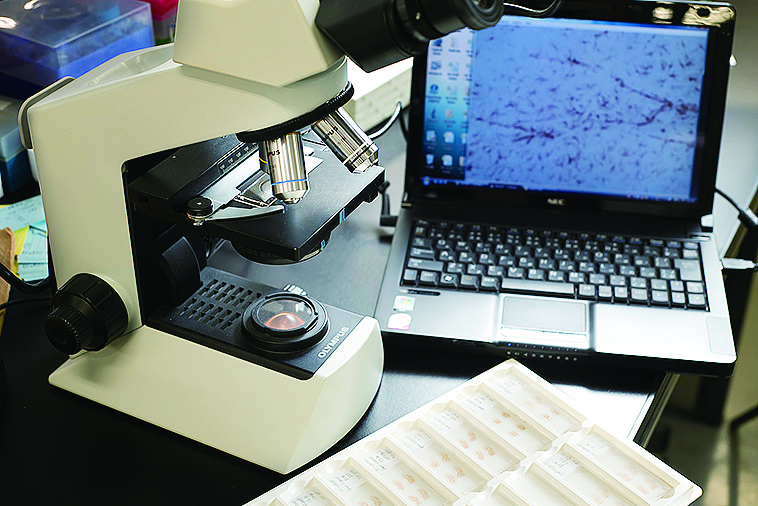

今後も、河内晩柑や含有成分を用いた研究以外にも、他の柑橘類や県産の農産物についても同様に研究してみたいと思っています。〝人の役に立つ〞を目標に置き、様々な食品成分や天然物の持つ生理活性機能について調べていくと同時に、健康維持や病気の予防に役立つような成分の探索、さらには地域と社会の貢献につなげていきたいと考えています。 特殊な方法で染色したマウスの脳の薄い切片を顕微鏡で観察し、脳のどこに・どのような変化が見られるのかを調べていく。

特殊な方法で染色したマウスの脳の薄い切片を顕微鏡で観察し、脳のどこに・どのような変化が見られるのかを調べていく。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.205でご覧いただけます。