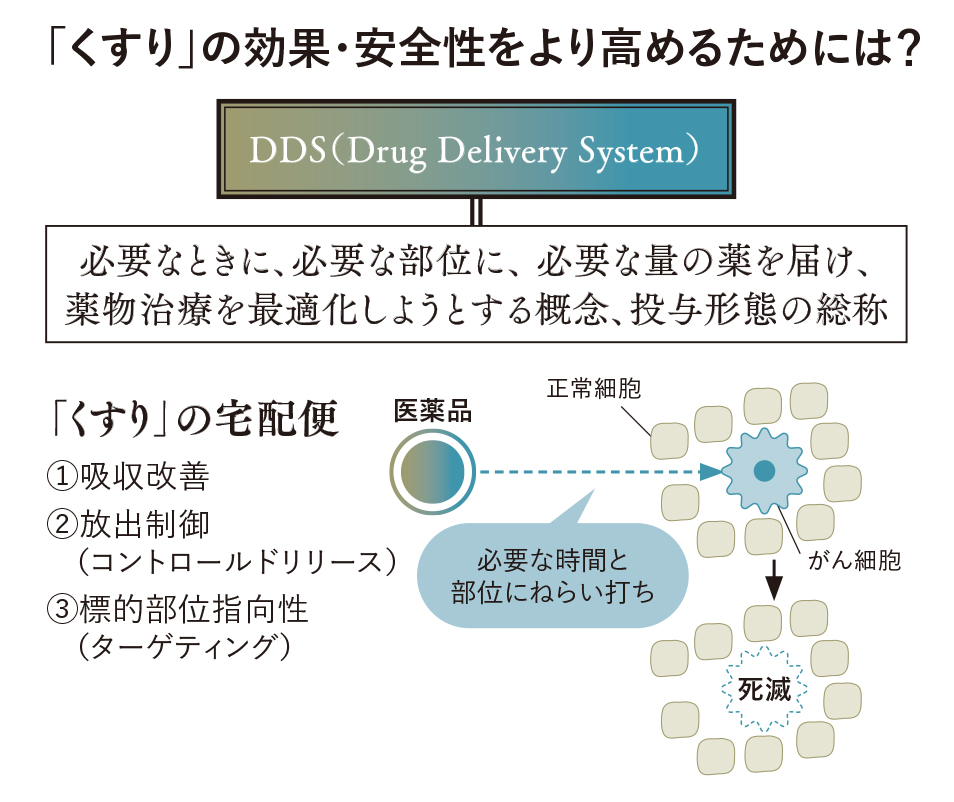

必要な時に必要な量を、狙った部分に正確に薬を届ける薬物送達システム

薬学部医療薬学科教授

坂本 宜俊 SAKAMOTO Takatoshi

●略歴

1996年 9月 東京薬科大学薬学部 助手

2004年10月 東京薬科大学大学院薬学研究科 大学院助手

2006年 4月 松山大学薬学部医療薬学科 講師

2010年 4月 愛媛県立医療技術大学保健科学部 非常勤講師(2014年3月まで)

2017年10月 松山大学薬学部医療薬学科 准教授

2020年 4月 松山大学大学院医療薬学研究科 准教授

2021年10月 松山大学薬学部医療薬学科 教授(現在に至る)

2021年10月 松山大学大学院医療薬学研究科 教授(現在に至る)

必要な場所へ薬を届ける薬物送達システムの研究

これまで一貫して薬物送達システム(Drug Delivery System:以降DDS)に関する研究を行ってきました。DDSとは、目的とする部位に必要とされる成分を適切な時間に作用するように調整し、薬の効果を最大限に発揮するとともに、副作用を抑制することを目的にした技術のことです。現在は、①乾式コーティング法による機能性粒子の調製とその応用に関する研究、②直接粉末圧縮法による高機能性錠剤の調製に関する研究、③新規機能性素材の固形製剤調製への応用、という3つのテーマを中心に研究に取り組んでいます。DDSに興味を持ったのは、母親が服用していた抗がん剤の副作用に苦しむ様子を目の当たりにしたことがきっかけです。抗がん薬は強力で、がん細胞だけではなく正常な細胞まで攻撃してしまうため、患者は様々な副作用に苦しめられます。薬の効果は維持しながら、その苦しみを解消することができないかということが研究の目的になりました。

より安全で効果的な薬の開発に貢献する

①に関して、乾式コーティング法は健康被害につながるような有機溶媒を使用せずに、粒子の表面改質やコーティングを行うことが可能であり、DDSの基礎技術に応用できるものです。有機溶媒を使用することもある従来法より、服薬する人・製造する作業者ともに安全性を担保できるため、乾式コーティング法に対する注目度は非常に高く、研究内容に関しての特許取得や、製剤設計分野で有数の研究者、企業の開発担当者が執筆する書籍を分担執筆する機会にも恵まれました。②の直接粉末圧縮法は、混合した粉末をそのまま圧縮成形する製錠法です。日本では粉末を一度顆粒にしてから製剤する方法が採られていますが、顆粒にする工程を省くことで調製が簡便になり、コストも削減できることから、世界では直接粉末圧縮法が標準的に用いられています。直接粉末圧縮法という、より簡便な製錠法でコストを削減しつつ、長期間にわたり一定速度で薬物を放出する徐放性錠剤や、一定時間後に薬物をバースト放出する時限放出型有核錠、炭酸ガスの浮力を利用した胃内浮遊型錠剤など、患者志向の高機能性を付与した錠剤の開発を目的としています。③の研究では、新規添加剤の性能評価とそれを用いた剤形研究を行っています。製剤には様々な医薬品添加剤が用いられます。添加剤の性能を、固形製剤の製造工程における混合、造粒、乾燥といった各工程の操作でどのように利活用できるか、網羅的に検討を進める予定です。植物由来の次世代素材といわれているセルロースナノファイバーも添加剤のひとつで、全国屈指の紙生産地である愛媛県ならではの素材でもあり、応用展開を進めることで地域経済へも貢献できればと考えています。

各個人に最適化されたテーラーメイド医薬品

DDS分野を含む製剤学という領域は、新しい物質を発見することはないものの、既存の添加剤の組み合わせで製剤に新規機能を発揮させたり、製造プロセスを見直したりすることで、より簡便に製剤の調製が可能になるところなどに面白さがあります。例えば、成育医療等基本方針の骨子案にも含まれる小児用製剤に応用が可能なミニタブレット(直径1〜4ミリ程度の小粒錠剤)や、3Dプリンターによる製剤の調製などもその一部です。日本には小児用に開発された薬はほとんど存在せず、成人用の薬剤を流用する場合がほとんどですが、ミニタブレットは数によって投薬量を調整しやすく、顆粒や液剤などより処方しやすいことがメリットです。しかしサイズが小さいため、1錠あたりに含まれる有効成分に偏りが生じるなど、標準的な錠剤よりも調製過程上の課題が挙げられており、今後さらに検討を進めていく必要があります。3Dプリンターによる製剤は、ヘッドから薬を含むフィラメントを熱で溶かしながら押し出し、それを繰り返し積み重ねて成形していきます。積み重ねる形状や密度を変えることで患者の年齢、性別、体重などに合わせた薬物放出特性を有する錠剤をつくることが可能となり、3Dプリンターによる薬剤製造技術の検討は、テーラーメイド医薬品の開発につながると考えられます。製剤も途中のステップを省くことができればコストを削減でき、SDGsの取り組みにも貢献できます。今後は製剤の調製に関する研究に加え、地域医療施設などと連携した共同研究などの実施も視野に入れつつ、患者の使いやすい、有効性と安全性が保証された医薬品が社会に提供される一助となる研究ができればと考えています。

3Dプリンターに個々の患者が必要と する正確な量の薬を入れると、最適な放出 特性を持った錠剤をつくることができる。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.216でご覧いただけます。