「情報学」の学びから広がる 将来への可能性

≪今回お話を伺った方≫

※学生の年次は取材時のものです。

情報学部第一期生として未知の領域への挑戦

2025年4月に新設された情報学部。一年次はまず情報学部基礎セミナー(ゼミ)を履修し、各教員のもとで学ぶ。浦山康洋准教授の主な研究テーマは、グラフ理論を活用したネットワークシミュレーション。加えて情報工学を応用したアプリケーション開発にも取り組んでいる。「情報学は、実践して初めて自分の力になると実感しています。本ゼミでは『とにかくやってみる』というトライ&エラーの精神で学生たちに寄り添っていきたい」と浦山准教授。

ゼミ生の出身学科は文系、理系、商業科、工業科など多彩。情報系は未経験という学生も多いことから、まずはPCの基本操作に慣れることからスタートした。

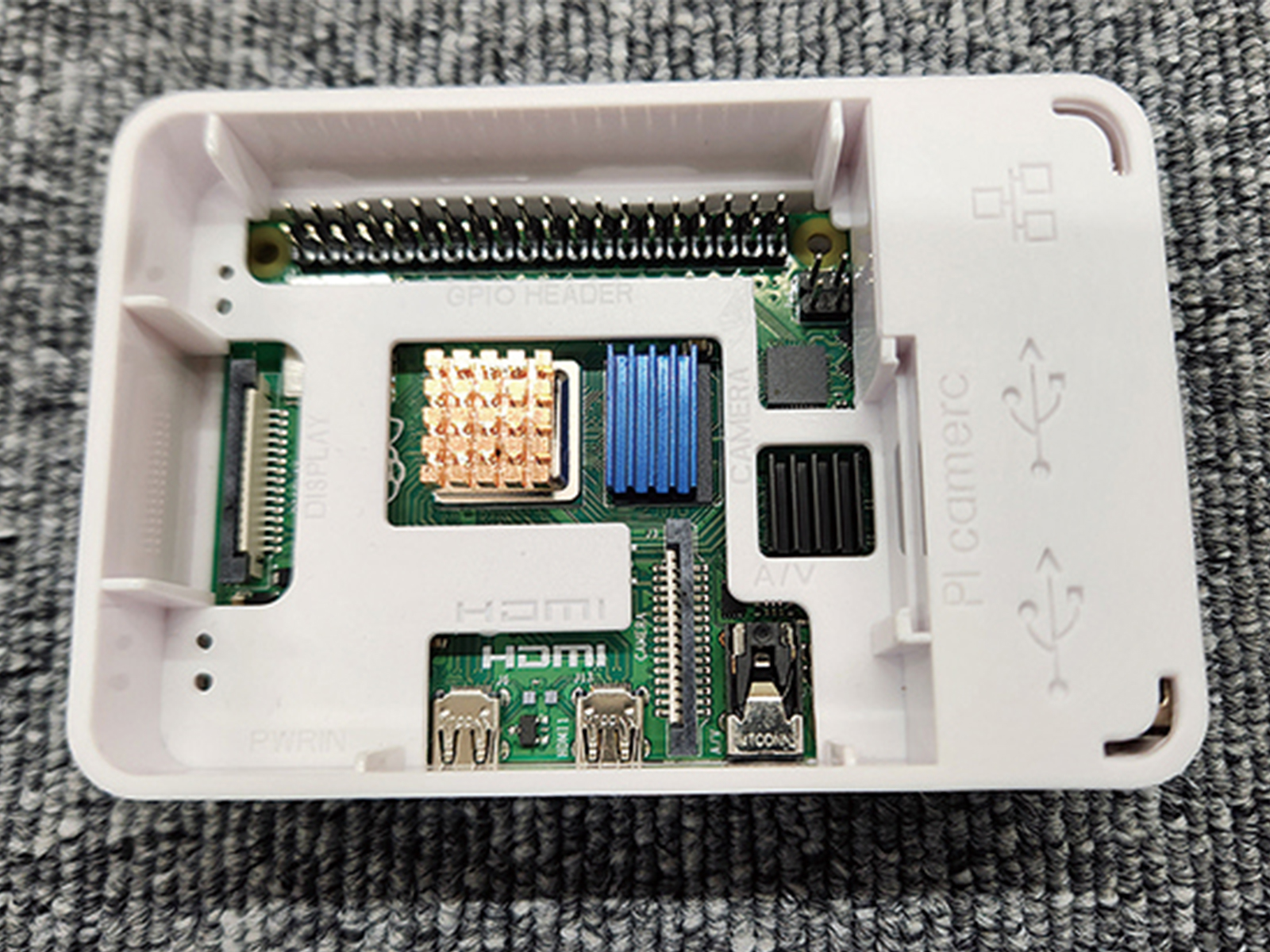

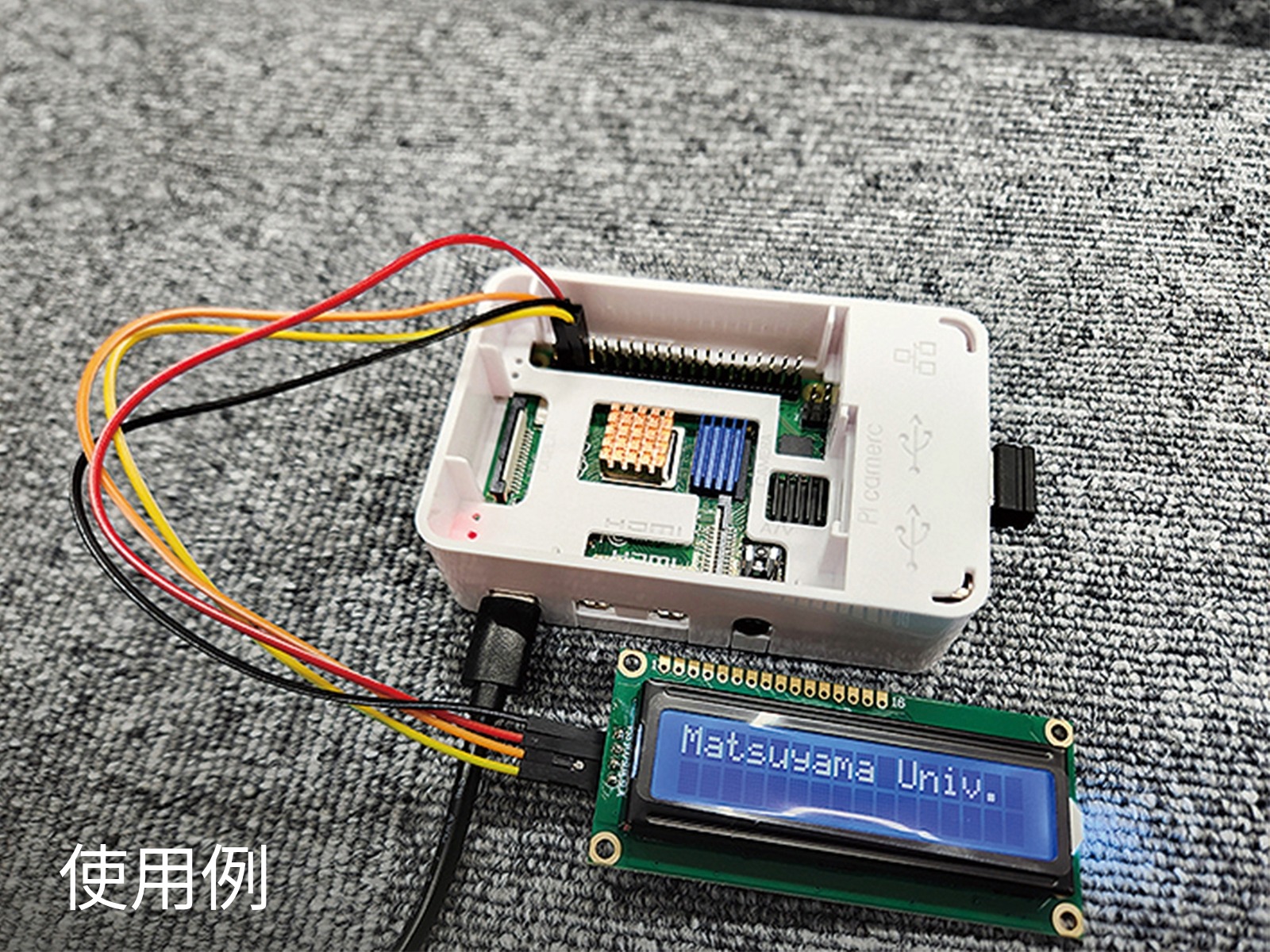

学習のツールとして浦山准教授が取り入れたのは、Raspberry Pi(ラズベリーパイ)※という小型PC。これは手のひらサイズのPCで、本ゼミでは電子システムの制御用プログラム作成に活用している。LEDを点灯・点滅させてみたり、超音波センサを使って物体との距離を計測してみたり、温湿度センサを使って気温をグラフプットしてみたり…いろいろなプログラムを作成できる。学生にはなかなか高度な学びだが、実際に手を動かしてこそ分かることも多いようで、「普段、何気なく見ていた電光掲示板の表示が、実は大変な作業の連続でできていることを実感しました。分からないことは、その都度、浦山先生に聞けるのも心強かったです」と芝さん。中学時代から数学が好きで、情報学を学びたいと入学。最終課題では学習した複数のセンサ類を自由に組み合わせたオリジナルのシステム開発に取り組み、デジタル時計のシステムを完成させた。もともとPCや電子機器を触るのが好きで、高校でも情報コースで学んだ濱松さんは、ディスプレイに温度と湿度を表示させるシステムを開発。「電子回路を自分でつくるというのは本当に未知の世界だったので、学ぶこと全部が興味深かったです。入学してから、アプリ開発やWEBデザインへの関心が高まりました」と話す。

松大での日々が楽しかったと思えるように

この基礎セミナーは前期で修了となり、浦山ゼミ生たちは後期から新たな学びに取り組む。浦山准教授は「私にとっても松大にとっても、大切な情報学部一期生。何もかもが初めてのなかで、よく頑張っており、大きな可能性を感じています」と話す。さらに「学生たちが研究に、遊びに集中できる環境を整備するのが、私たち教員の使命。10年後、20年後にふと振り返ったとき、松大の生活も楽しかったと思い出話ができるような学生生活を送ってもらえたら」とエールを贈る。

私たちが浦山ゼミを大好きな理由

(1)とにかく浦山先生がやさしい!親身に教えてくださるので質問しやすかったです。

(2)先生のPCを扱う手さばきがスゴすぎて…尊敬しています!

浦山 康洋 准教授から学生たちへのメッセージ

大学には自分とは違う考えやスキルを持った面白い人がたくさんいます。その人たちとの交流は必ずプラスに働きます。ぜひ教授陣、学友たちと交流を重ね、学生生活を有意義なものにしてください。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.227でご覧いただけます。