人材育成や人間関係をテーマに掲げ多様な学びを実践している伊勢本ゼミ。

専攻分野にとらわれない学生の個性を尊重した学びの環境がある。

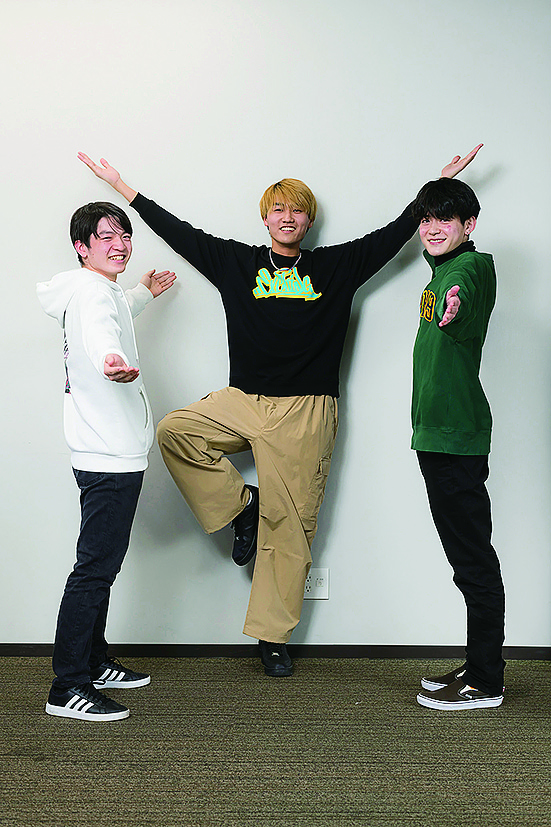

≪今回お話を伺った方≫

※学生の年次は取材時のものです。

グループでの研究報告で論理的思考を身につける

教育社会学を専攻する伊勢本大准教授のゼミでは、人材育成や人間関係を主たるテーマとしている。ゼミが始まる2年次の前期は、学生たちの人間関係を深める時間として自己紹介やアイスブレイクなどを行い、後期のグループワークへと展開していく。

伊勢本准教授は特に近年、「教員の休職や離職に関するナラティブ」をテーマに、休職・離職された学校教員のライフヒストリーを聞き取り、分析をするという研究を行っている。2年次後期のゼミでは、その際のインタビュー・データに基づいたグループワークを実施した。学生たちは5名ごとのグループに分かれ、それぞれインタビュー・データを読み込み、先行研究や関連文献を参考としながら自分たちなりに分析し、報告資料を作成。最後は全体で報告し、ディスカッションをして内容を深めた。

ここで伊勢本准教授が大切にしているのは、能動的な思考と行動。「あまりアドバイスをしすぎると、学生の力として身につきませんから、大きな枠組みだけを示し、個々の考えややり方を尊重します」と話す。グループワークを終えた松永さんは「参考文献や論文を調べ、サポートする役割を担いましたが、データの収集・分析は得意な方かなと感じました」と振り返り、濱田さんも「文章を読み解く力がついたように思います。他の講義でレポートを書く機会があったのですが、以前より苦労することなく、理解した上でまとめることができるようになりました」と手応えを得たようだ。

世の中の当たり前を疑い何事にもトライすること

3年次からは、卒業論文へ向けた個人研究がスタートする。学生たちはそれぞれの問題意識にもとづき、自分のなかから芽生えた問いを研究テーマへと昇華させていく。たとえば、子どもの頃からゲームに親しんできた濱田さんは「ゲーム業界」、愛媛県警の交通機動隊を目指す松永さんは「高齢者ドライバー」とバラエティ豊か。「海外サッカーの選手育成」をテーマに考えている中田さんは、「自分の興味に沿ったテーマでいかに楽しんで奥行きのある研究が行えるのかワクワクしています」と話す。

そんな頼もしい学生たちの姿に目を細める伊勢本准教授。「私の専門領域である教育社会学でもよく言われることですが、世の中の『あたりまえ』を疑い、『なぜ?』という問いを持つことが研究のきっかけになります。彼らには、固定観念にとらわれることなく自分なりの問いを見つけ、ゼミで学んだことが今後の糧となるよう、何事にもトライする姿勢で前進してほしいと思っています」とエールを贈る。

私たちが伊勢本ゼミを大好きな理由

(1)一つのテーマに縛られることなく、個性を活かし活動できる点が伊勢本ゼミ最大の魅力!

(2)最初に親睦を深める時間があり、とても楽しく居心地の良いゼミです。

伊勢本准教授から学生たちへのメッセージ

これからの社会を生きていく上では、どんな困難にぶつかっても、臨機応変に次の道を見つけ、その時々で最善の選択ができる力を求められます。「こうあるべき」という自らのステレオタイプを捨て、皆さんの選んだ道を歩んでください!

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.217でご覧いただけます。