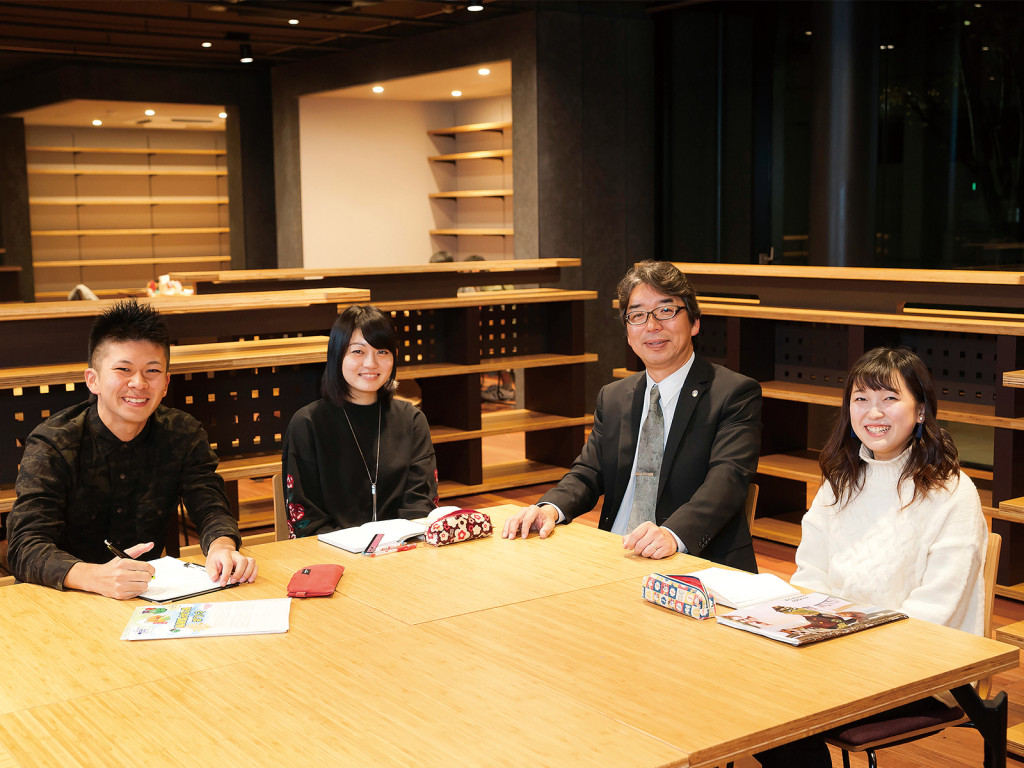

≪今回お話を伺った方≫

人文学部英語英米文学科教授 櫻井 啓一郎 SAKURAI Keiichirou

4年次生 木下 新吾さん KINOSHITA Shingo

3年次生 児玉 奈央さん KODAMA Nao

3年次生 潮田 美月さん SHIODA Mitsuki

※年次等は取材当時のものです。

言語学=心理学 理論的に追究するおもしろさ

「言語学」と聞くと、文法などを研究していくイメージがあるが、それは昔の話だという。「今の言語学は人間の大脳で何を考えているのかを探る学問です。つまり『心理』そのもの。『ことば』として生み出される過程がどのようなものなのかを研究しています」と櫻井教授。言語学者の最大のテーマは「ことば」を理論づけること。それは数学の公式のようでもあり、「文系」科目の一つだと想像していた学生は衝撃を受けるかもしれない。「まるで魔法にかかったように謎が解明されるとき、『文系』と『理系』の融合におもしろさを感じるはずです」と語る。

興味を持つことが言語学のはじまり

英語英米文学科だが、櫻井ゼミでは「言語学全般」をテーマとして取り組んでいる。よって扱うのは英語に関わることだけではない。私たちの日常にあふれている「ことば」のすべてが研究の対象になりうるので、「興味を持ったら、そのときが

研究の始まり」だと学生に伝えているという。「ドラマや映画、友人との会話など、いろんな場面でことばに関する気づきが増え、何気なく使っていたことばの意味を意識的に考えるようになりました」と3年次生の児玉さんが話すように、身近にある気づきが研究テーマになるのも、言語学の特徴といえるだろう。テレビではアナウンサーのことばやコマーシャルのキャッチコピー、街に出れば電車の車内放送やお店で飛び交う独特な敬語など。何でも不思議に思うこと、興味を持つことが言語学研究の原点だ。

時間と体力を惜しまず学生にしかできないことを

櫻井ゼミでは、学生が各自決めたテーマに関して調べたことを発表し、櫻井教授が解説していく。「重要なのは自分で調べること。結果を求めるのではなく、いかに時間をかけて動いたかということを評価しています」と話す。4年次生の木下さんは、生まれ育った徳島県の阿波弁について研究しているが、「『サッカーをやっているのだから、足を使って調べてみるといい』とアドバイスをもらい、4年次の夏休みを利用して徳島県内を歩きまわり、地域の方々にアンケートをとりました」。木下さんのようにフィールドワークを行う学生も多く、そうした経験で自ずと行動力やコミュニケーション能力も養われていく。一方、言語の奥深さに面白みを感じているという3年次生の潮田さんは「先生は私が考えていなかった視点でアドバイスをくださり、こういう考え方もあるんだと気づかせてくれます」と話してくれた。

おそろいのTシャツで団結!合宿や旅行も楽しみの一つ

ゼミ合宿や旅行、親睦会など授業以外の活動も多く、仲の良さも櫻井ゼミの魅力。おそろいのTシャツをつくり、アルバム撮影の際は全員でそのTシャツを着て写るそう。もちろん櫻井教授も参加し、学生との親睦を深めている。「卒業する学生には言語学を通して、相手の立場を理解できる人になってほしいと思います」と締めくくってくれた。各学年でおそろいのTシャツを制作するのも櫻井ゼミの伝統。ゼミ合宿や旅行でもユニフォームとして着用している。

私たちが櫻井ゼミを大好きな理由

先生の授業はメリハリがあり自由。チームワークも抜群!

(1)先生は気さくで話しやすく、広島カープのグッズをいただいたこともあります(笑)。

(2)やるときはやる! 遊ぶときは遊ぶ! の切り替えがあるので楽しめます。