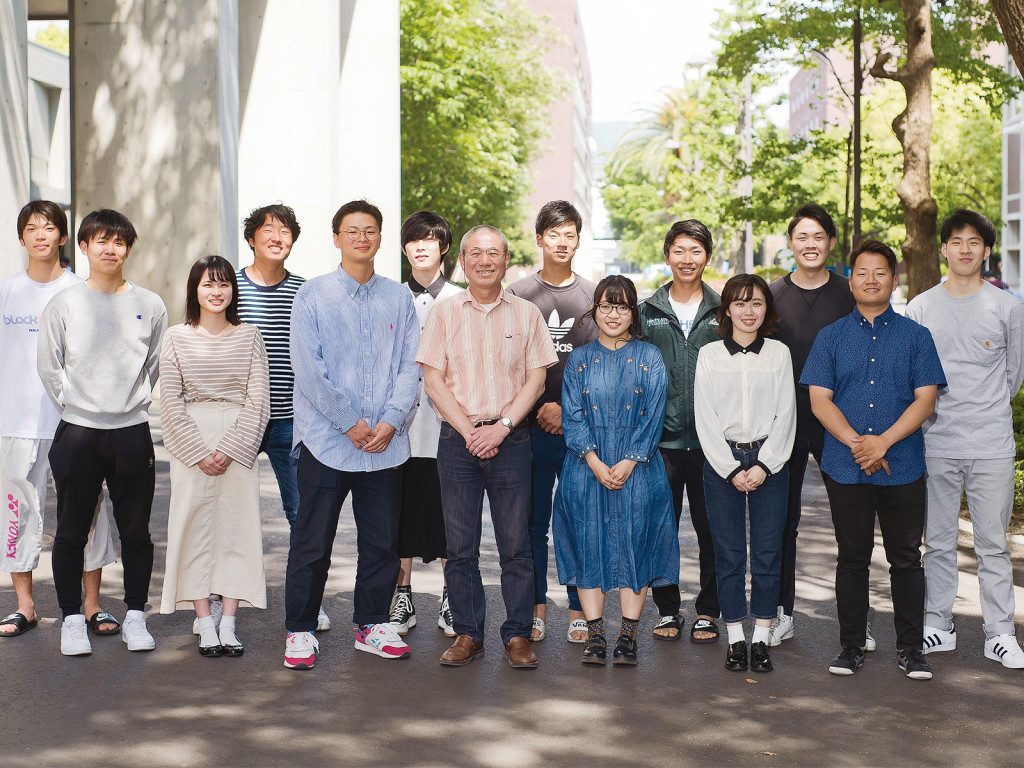

≪今回お話を伺った方≫

人文学部社会学科教授 永野 武 NAGANO Takeshi(写真右)

3年次生 久保 妃香莉さん KUBO Hikari(写真中央)

3年次生 市川 修平さん ICHIKAWA Shuhei(写真左)

※年次等は取材当時のものです。

一人ひとりが役者としてディスカッションを演じる

人文学部社会学科のゼミは2年次後期から始まり、同じメンバーで卒業までの2年半を共にする。「ゼミの選択は、その後の大学生活、さらに人生をも左右する重要なイベントであるといえます」と永野武教授。そんな教授のゼミは、まず互いを知ることから始まる。自己紹介ならぬ他己紹介で、相手のことを深く知り、みんなの前で発表する。さらには、互いに試行錯誤しながら知恵を出し合うなど協調性が求められるトランプを使ったゲームを行うことも。そういった時間を持つことで、円滑なコミュニケーションを図るためのウォーミングアップを進めていく。

ゼミの体系としては、学生が主体となって発表と議論を進めるグループワークを基本としている。「文化研究(カルチュラルスタディーズ)に関するテキストをテーマごとに読み解き、学生同士で発表、議論を展開していくのだが、そこでユニークなのは、学生一人ひとりが役者となって、発表者、司会進行役、質問者、討論を先導するコメンテーター、自由な立ち位置で発言するエキストラなど、それぞれ与えられた役を演じるということ。「積極的に発表することが苦手な学生や、周囲から『大真面目な人間である』と思われることに照れ臭さを感じる学生もいます。そういった抵抗を和らげるために、学生には『一定の役柄を与えられた役者』になってもらいます。芝居のとある一場面がゼミの授業であり、一人ひとりはその役を演じる役者なのだと。こうすると、恥ずかしさや照れは多少払拭されるようです」と永野武教授は話す。

あらゆる社会現象に興味を抱き、関わりを持つ

永野ゼミならではのグループワークについて、「僕が今演じているエキストラはオールラウンドプレーヤー。質問もコメントも、自由に発言しています。話し合う授業が好きなので、毎授業がとても楽しみです」と市川さん。「議論が脱線しそうになったら司会者が軌道修正するなど、ディスカッションのなかで求められる力を身につけてもらいたいので、できるだけ私は口を出さないようにしています」と、永野武教授も学生の主体性を尊重。この学びを通して論じきること、説得力をもって相手に伝える力を養い、自立的市民への成長を目指している。「小さな集団のことでも社会全体のことでも、自分が関わる権利があり義務もあるという自覚を持つことが自立的市民への第一歩である」と永野武教授。積極的に発言するほうではなかったという久保さんも「何事にも関心を持ち、自分で考えて発言するという意識が身についてきたように思います」と手応えを感じている。社会と積極的に関わり、必要な貢献をする。永野ゼミの学生はそんな社会人への歩みを一歩ずつ踏み出している。

私たちが永野ゼミを大好きな理由

実はやさしい先生は話題が豊富で博識!

(1)すべてのことに対してアンテナを張っている先生は知識量がすごい! 話すだけでも勉強になります。

(2)学生のペースに合わせて進めてくれるので、自分の意見をまとめて発言できるようになりました。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.202でご覧いただけます。