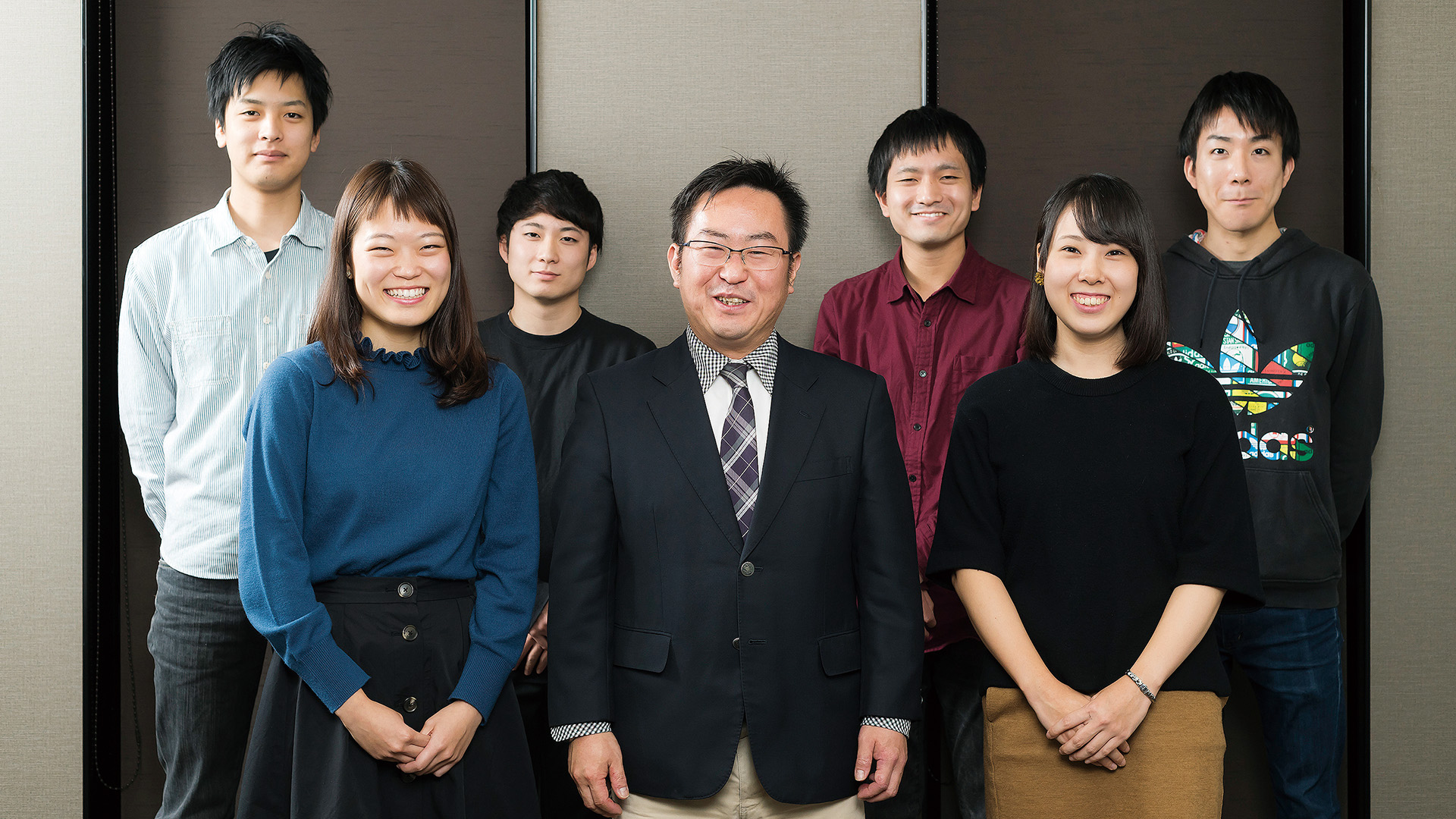

≪今回お話を伺った方≫

法学部教授 古屋 壮一 FURUYA Soichi(写真右)

3年次生 弘中 里奈さん HIRONAKA Rina(写真中央)

4年次生 岡本 麻希さん OKAMOTO Maki(写真左)

※年次等は取材当時のものです。

難解な法理論を理解し、社会で生きる力を身につける

古屋ゼミでは、教授の専門分野である民法の金融担保制度の基礎を学び、社会で生きる力を身につけることを目的としている。担保法分野は学生にはなじみのないものであり、また難易度も高いため、まず3年次生の前半は、講義の延長として判例理論から基本的な法制度をじっくり復習し、基礎固めを行う。その後、実際の判例を用いて報告者がレジュメにまとめて発表を行い、議論へと発展させるソクラテスメソッドにより担保制度への理解を深めていく。

担保法は融資に必須のものであることから、金融関係で融資業務に携わるための基礎的な知識をつけるために、古屋ゼミを志望する学生が多いという。「実際に金融機関に進む者も多いですが、自分が学んだことが社会にどう結びついているのかを先輩から直接聞くことで、より研究意欲も湧いてくるのでは」と期待を滲ませる。3年次生の弘中さんは『古屋ゼミ金融会』に参加してみて「社会に出て実際に働かれている方とお話しさせていただけることは、大変ありがたいこと。就職するまでの取り組みや金融業界の現状など、様々なことを教えてくださるので、今後の就職活動に活かしていきたい」と話す。古屋教授はゼミ生の就職活動にも惜しみないサポートを行っており、ゼミ生は研究室を就職活動の拠点として、互いに励ましが、入社がゴールではなく、その先の実務を意識することが重要。たとえば銀行の融資部や審査部で活躍できる基礎的な力をつけさせ、融資先に寄り添い、ともに成長する存在となるように導いています」と古屋教授。また担保法は現在の人口減少社会を生き抜くために必要とされる法理論でもあり、「金融機関に入ることだけではなく、ゼミで学んだ担保制度を最大限活用して、地域経済発展に貢献できるゼミ生を育てていきたい」と続ける。

社会で活躍する卒業生から学ぶ機会が多いことも魅力

古屋ゼミでは、『古屋ゼミ金融会』や『古屋ゼミJR会』なるOB・OGの組織がある。古屋教授は金融業界やJRに入社したゼミのOB・OGから話を聞く機会をゼミ生に提案。「担保法理論は抽象的で分かりにくいものですが、自分が学んだことが社会にどう結びついているのかを先輩から直接聞くことで、より研究意欲も湧いてくるのでは」と期待を滲ませる。3年次生の弘中さんは『古屋ゼミ金融会』に参加してみて「社会に出て実際に働かれている方とお話しさせていただけることは、大変ありがたいこと。就職するまでの取り組みや金融業界の現状など、様々なことを教えてくださるので、今後の就職活動に活かしていきたい」と話す。古屋教授はゼミ生の就職活動にも惜しみないサポートを行っており、ゼミ生は研究室を就職活動の拠点として、互いに励ましあいながら取り組んでいる。「ゼミ生には『困難なことに果敢に挑戦する姿勢』を身につけてほしい」と古屋教授。農業協同組合への就職が内定している4年次生の岡本さんは「卒業後は西日本豪雨災害で被害を受けた地域の農業支援にあたります。ゼロに近い状態からの復興はあらゆる困難を伴うと思いますが、農家の方と知恵を絞り、乗り越えていきたい」と熱い想いを聞かせてくれた。

難解な法理論を粘り強く学んだ経験を糧に社会へと羽ばたいていく彼女たちが、後輩たちの道しるべとなっていく。

私たちが古屋ゼミを大好きな理由

一人ひとりのことを考え寄り添ってくれる先生!

(1)古屋先生は知識が豊富で話し上手。就職活動の相談など親身に寄り添ってくれます。

(2)ゼミでの食事会や旅行などもあり、笑いの絶えない楽しいゼミです!