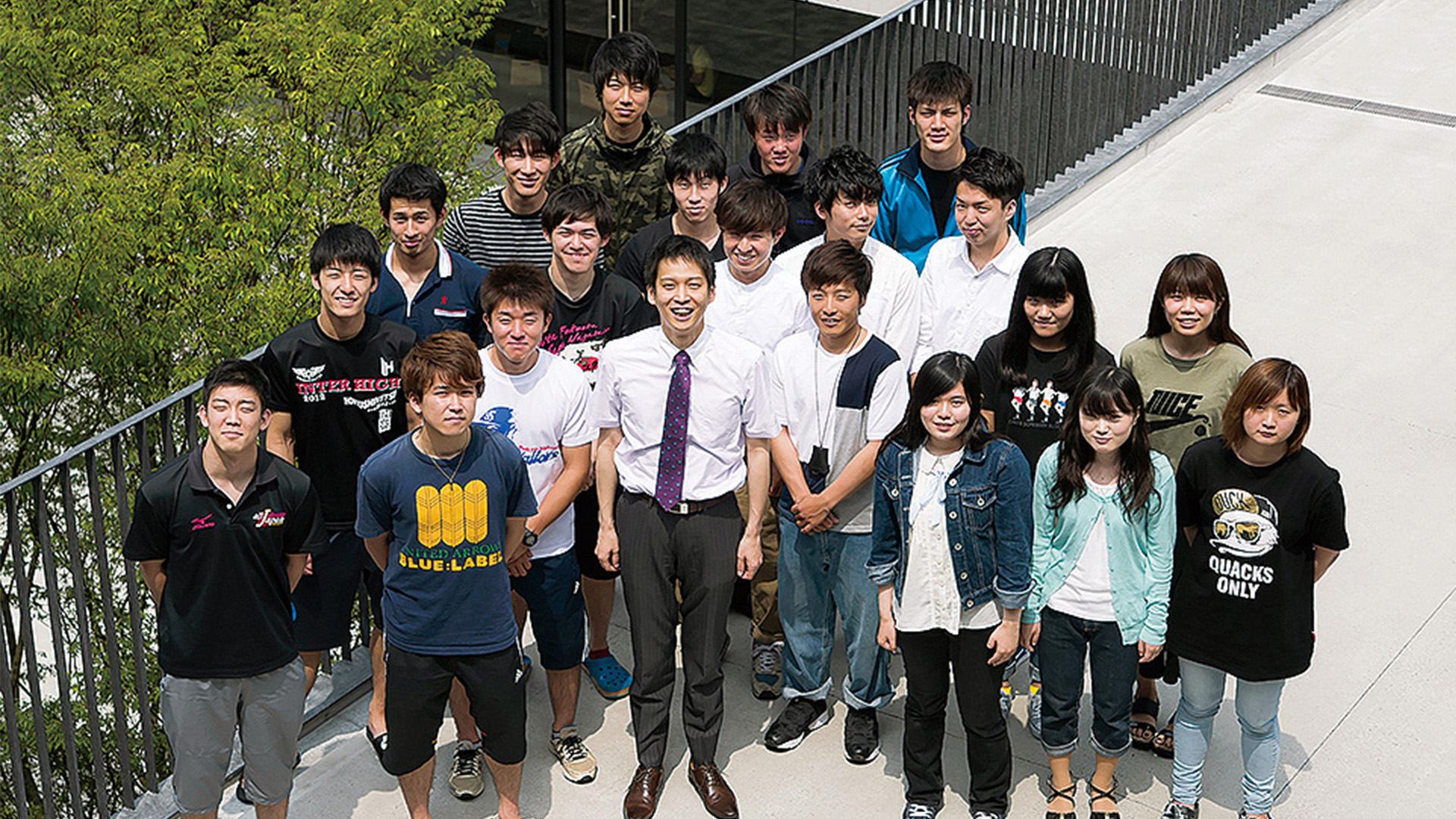

≪今回お話を伺った方≫

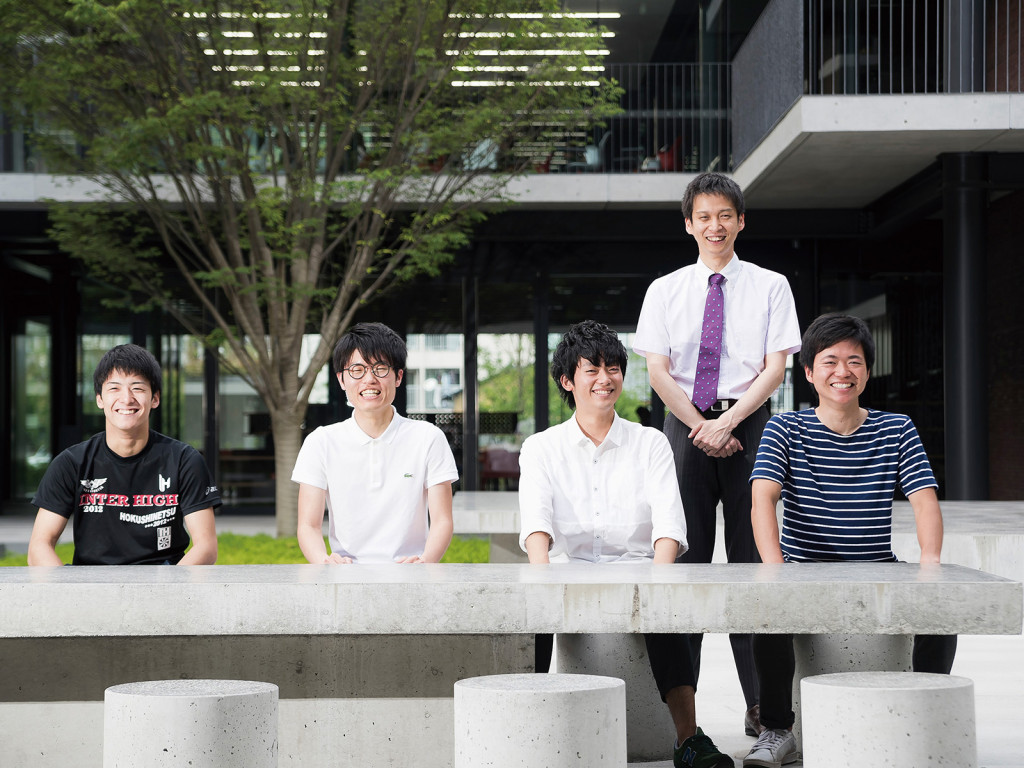

法学部准教授 水野 貴浩 MIZUNO Takahiro

4年次生 小野 航平さん ONO Kohei

4年次生 大濱 侑真さん OHAMA Yuma

3年次生 平尾 勇人さん HIRAO Yuto

3年次生 佐藤 優斗さん SATO Yuto

※年次等は取材当時のものです。

身近な問題だからこそ筋道を立てて考えていく

民法の一つ「家族法」と呼ばれる領域について研究を深めている水野ゼミ。夫婦、親子、相続といった身近なテーマに関わる法分野で親しみやすく感じられるが「身近であるがゆえ、主観に頼った判断をしてしまいがちです」と水野准教授は話す。そこで水野ゼミでは、グループワークを通して様々な角度から意見を交わすことを通して、法律学の視点から筋道を立てて問題解決を図る能力を養うことを目指している。

グループワークは授業開始から30分程度、グループごとに同じテーマについて討論し合い、最終的に一つの結論を導き出すスタイル。その後、各グループの結論を発表し合いながら、先生の意見やフォローも交え、より深い分析を進めていくという。グループによって結論が異なったり、結論は同じでも理由づけが異なったりすることで、自分とは違う考え方があることに気づき、どちらがより良い結論なのかを自然と考える姿勢が身についていく。

どんな状況でも「気づき」があることが大切

グループは4〜6人程度と小規模なので、誰もが積極的に発言しやすい環境。だが時折、予習が十分でない学生もおり、スマートフォンで必死に情報収集していることもあるそうだが、そんなときも水野准教授は黙って見守っているのだという。「口出しすると議論が私の発言の方向で進んでしまうことが多く、それでは〝気づき〞という成長が得られません。それに皆の前で恥をかくのも良い勉強だと思っています」。さらにグループワーク後の分析でも、欠けていた視点や考え方を補いつつ、すべてのグループの考え方に触れることにより、自分たちの考えのどこが優れ、どこが足りていなかったのかを自覚できるようにしている。「筋道を立てて問題を解決していくには、まず自分の頭でとことん考えてみる必要がありますから」と語ってくれた。その想いは学生たちにも伝わっており、4年次生の小野さんは「ひとつのテーマについて誰かと深く話す機会は貴重。自分とは違った新しい意見を聞くことで、毎回発見がありました」と振り返る。3年次生の平尾さんは「話しやすい雰囲気なので、考えを自分なりにまとめられます。知識が足りないところは先生が話を膨らませてくれるのも心強いですね」。同じく佐藤さんは「身近な問題を扱っているからこそ、当事者の気持ちもリアルに感じられる。自分の意見を言いやすいです」と話してくれた。

交流を深めるスポーツ大会や他大学との意見交換会も

授業以外の活動でも、ゼミ合宿やバレーボール大会など、交流を深める催しが多くあり、そこからさらに〝気づき〞を深めている水野ゼミ。4年次生の大濱さんは「グループワークやバレーボール大会を通して、ゼミ生一人ひとりのことをより深く知ることができました。だからこそ授業中に誰が先生に指名されても、臆することなく自分の考えを言える和やかな雰囲気があります」と話してくれた。今年は北海道合宿が予定されており、他大学との意見交換の機会もあるそう。そこでまた、自分たちとは違う考えや方法に多く触れられればと水野准教授。「ゼミの活動を活かして、世の中や社会で起こる様々な事象を多角的に分析し、そのなかから最適な答えを導き出せる人材になって欲しいですね」と語ってくれた。

私たちが水野ゼミを大好きな理由

先生や仲間との距離が近く自分の想いを伝えられる!

(1)先生のポリシーは「怒らないこと」で、どんな質問にもわかりやすく答えてくれます。

(2)バレーボール大会や他大学との交流など、親睦が深まる楽しい活動が多いのも特徴。