自身で問題を発見し、解決方法を見いだして地道な研究の先に、何事も克服する力を身につけ医療現場の最前線で活躍できる薬剤師を目指す

≪今回お話を伺った方≫

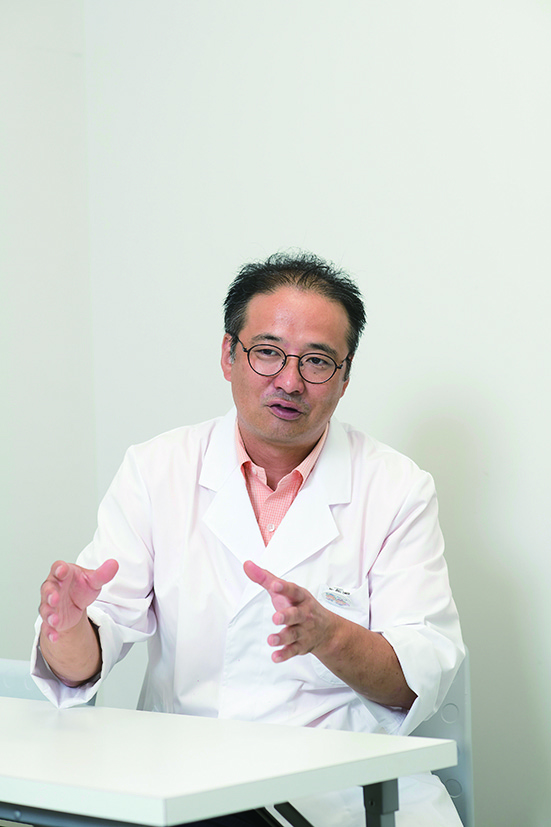

薬学部医療薬学科教授 玉井 栄治 TAMAI Eiji(写真右)

6年次生 山内 幸奈さん YAMAUCHI Yukina(写真中央)

5年次生 河崎 樹里奈さん KAWASAKI Jurina(写真左)

※年次等は取材当時のものです。

粘り強く取り組む姿勢が薬剤師としての第一歩

風邪や腹痛、インフルエンザなど、私たちの生活に身近な症状も多い感染症。例えば発熱や喉の痛みには一般的に抗生物質が処方されるが、それはなぜ効くのか。感染症学研究室では、病気を引き起こす細菌をターゲットとし、それらに効果のある成分を分析、最終的には新薬の開発も見据えて研究に取り組んでいる。今年度の全体テーマは『病気を起こす細菌を殺す酵素(溶菌酵素)の構造を明らかにし、構造と機能の関係を解明する』。「要するに、人に悪さをする菌を、酵素の力を使ってやっつけるには? という研究です」と、玉井栄治教授がわかりやすく教えてくれた。

実験研究を中心とした卒論研究は、全体のテーマから個人個人が深めたいことを追究していく。6年次生の山内さんは「実験がうまくいかないこともありましたが、先生にアドバイスをいただきながら考察し、次の実験でより良い結果が得られたときは達成感を得ることができました」と、試行錯誤しながら地道に実験を続けることの大切さを感じているという。それに対して、「実験で思うような成果が出ないことは、決して失敗ではありません」と玉井栄治教授。続けて「ダメなものがダメとわかるのも一つの成果。成功しなかった原因を考え、解決へとつなげていく。医療現場でも『なぜこの患者さんには効かなかったのか』ということを考え、自分なりに調べて解決できる薬剤師になってほしい。原因を究明し、それを克服する能力は、決して諦めず、同じ作業を毎日繰り返していくことで身についていくと考えています。実際の治療では失敗できませんが、研究は何度でも挑戦できますから」と話す。

学年を超えた学びがチームワークを生む

感染症学研究室を希望する学生の志望理由を玉井栄治教授に伺うと、「感染症学研究室では微生物を扱うので、微生物が好きだとか、私の講義が面白かったとか、様々あるようです。研究室の雰囲気がいいというのも、よく耳にしますね」とのこと。実際に5年次生の河崎さんも「先生の人柄と感染症学が好きであったことから研究室を見学したとき、先輩たちの仲が良く、勉強する環境も良さそう」と決め手を教えてくれた。研究室に入ると、まず実務実習へ参加するための「薬学共用試験」に合格することが重要なミッションとなる。そのため、研究室内で試験対策セミナーなどが行われるが、当研究室では、6年次生が4年次生に教えるという合同スタイルを採用。「6年次生は後輩に教えることで自分の知識がより深まりますし、4年次生は先輩から勉強の仕方など実体験を踏まえたポイントを教わることができる」と玉井栄治教授。これが学年を超えた絆の深さにつながっているのだろう。

私たちが感染症学研究室を大好きな理由

協力し合う関係性と自主性を生かせる場所!

(1)玉井先生は私たちの自主性を尊重して、背中を押してくれる。

(2)チームワークが良く、研究室対抗バレーボール大会も2年連続準優勝!

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.203でご覧いただけます。