他大学や臨床現場で活躍する先生方との交流を通じて、問題発見・解決能力や、失敗を恐れず挑戦する精神を身につける。

≪今回お話を伺った方≫

※年次等は取材当時のものです。

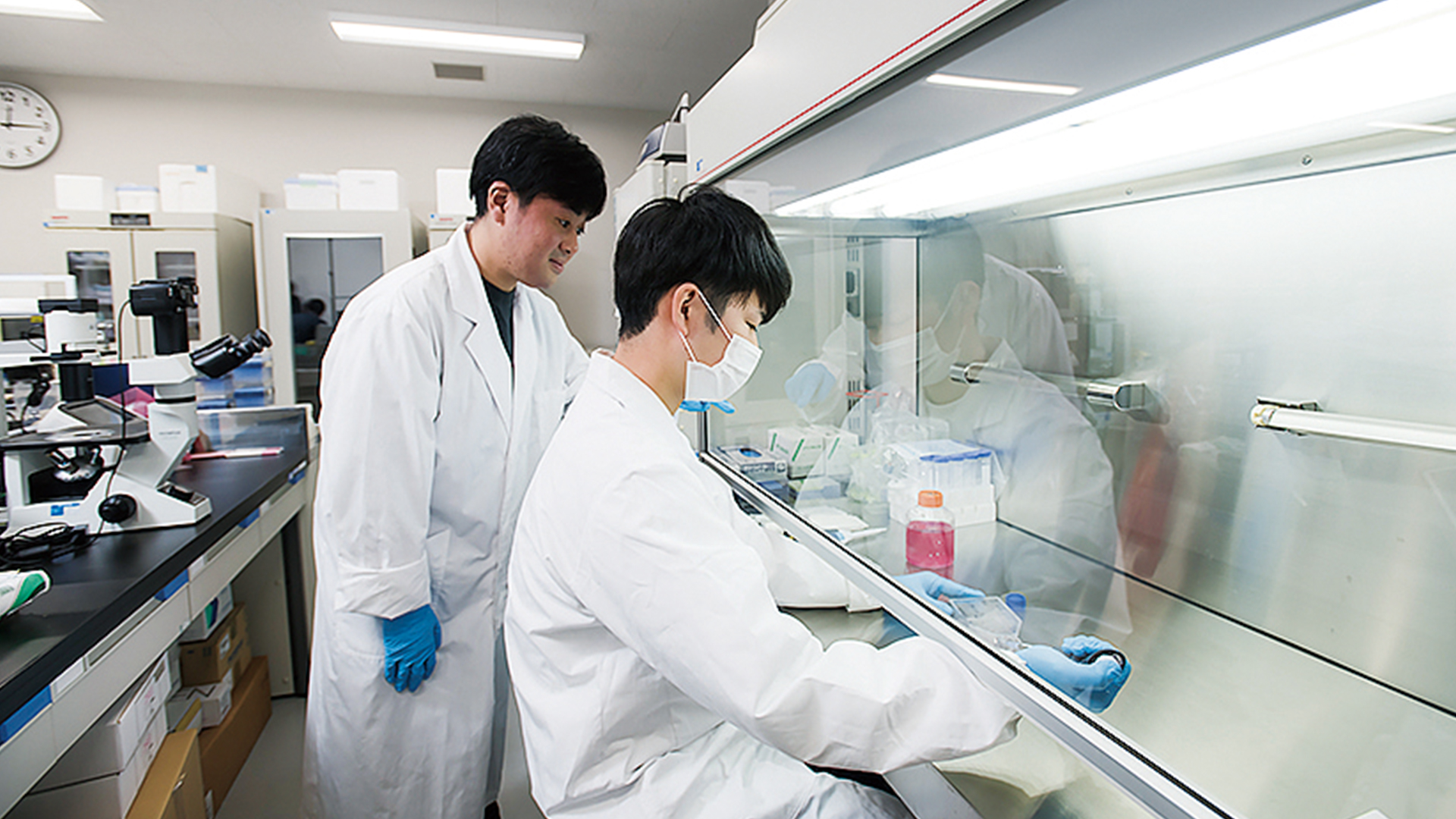

学外施設との共同研究で自主性と実践力を養う

抗がん剤が誘発する末梢神経障害に対する予防・治療薬の開発をメインに、臨床現場における様々な問題点を解決するため、薬剤師や医師、他大学と積極的に共同研究を行っている医薬情報解析学研究室。4年次は今後の研究に必要な実験の手技を覚え、一人でできるようになるのが目標。5年次には教員と相談の上でテーマを決めて研究を開始し、6年次に成果を出すというのが一通りの流れとなる。

「教員主導型で研究を進める研究室が多い中、当研究室では学生の自主性を尊重しているのが大きな特徴です」と話す高取教授。学生が主体となり、研究の進め方や方向性、スケジュールなどの決定はもとより、外部の共同研究者ともコミュニケーションを取りながら自由に研究を進めている。実際に外部の共同研究者とのやり取りを重ねている石川さんは「共同研究者とのやり取りは他の研究室ではなかなかできない。貴重な経験をさせてもらえていると感じています」という。

もちろん学生個々に任せきりではなく、2週間に一度みんなが集まるセミナーで研究の進捗を報告して意見を出し合ったり、自分にない視点に気付いたりする場となっている。片頭痛をテーマにカルテ調査を行っている水野さんは「“自由”には責任がついてくる。何をしなければいけないのかを見つける力がついたと感じています」と話す。

課題や問題を自ら見つけ改善に導いていける力を

「患者さんの幸せを実現する」という医薬情報解析学研究室の共通目標は、様々な職種を経てきた高取教授が一貫して設定していたテーマであり、研究の目標が論文発表になってしまわないよう、目的を達成するためにできること・すべきことを考えながら研究を進められる環境を整えているという。実際に日野さんは「テスト対策だった勉強に対するモチベーションが変わった」という。また、宇都宮さんは「高齢者は些細な副作用でもダメージが大きい。患者さんがラクになることを一番に考えたいと思うようになった」と話す。

教員が指示を出して研究を進めていくのは、ある意味“やりやすい”が、「指示がないと動けない人間は社会に出ても自分から動こうとしない」と高取教授。積極的なコミュニケーションを通じて、様々な不安や悩みを抱える患者に寄り添い、問題点を改善に導くことができる医療人になることを期待すると同時に、「医療業界以外の場面でもリーダーシップを発揮し、活躍できる人物になってもらえるよう指導していきたい」と話す。

私たちが医薬情報解析学研究室を大好きな理由

(1)自主性を尊重しながら親身になって相談にのってくれます!

(2)先生方はとても話しやすく、いつも笑顔。先生からもフランクに話しかけてくれます!

高取 真吾 教授から学生たちへのメッセージ

自主性が見られるようになると、同時に研究の成果も上がってきていると感じています。ワークライフバランスを意識して、今しかできない経験をたくさんしてほしいと思っています。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.220でご覧いただけます。