≪今回お話を伺った方≫

薬学部教授 中島 光業 NAKAJIMA Mitsunari(写真右)

6年次生 都築 和奈さん TSUZUKI Kazuna(写真中央)

4年次生 伊藤 奨真さん ITOU Shouma(写真左)

※年次等は取材当時のものです。

試行錯誤の繰り返しが学生の成長を促していく

この物質は人体にどんな作用を与えるのか…。「薬理学」とは、そんな疑問を解明する学問だ。物質と生体の相互作用を研究し、その結果が薬の開発など実用化へつながることから、薬物治療の基盤を支える分野ともいえる。故に、薬理学ではありとあらゆる物質が研究対象となりうるが、今年度、薬理学研究室では自然由来の物質「天然化合物」に着目。研究テーマを「健康寿命の延伸に資する『天然由来低分子化合物』を見いだす」とした。

「命は必ず尽きるものですが、そのときまでは健康に過ごしたいもの。手術や医薬品等の医療は寿命を延ばす大きな柱ですが、それ以外に特定の食品や生薬、あるいはそれらの成分をサプリメントとして摂取することでも健康寿命は延ばせると考えています。この研究で、そんな天然化合物を一つでも多く明らかにしていけたら」と中島教授。

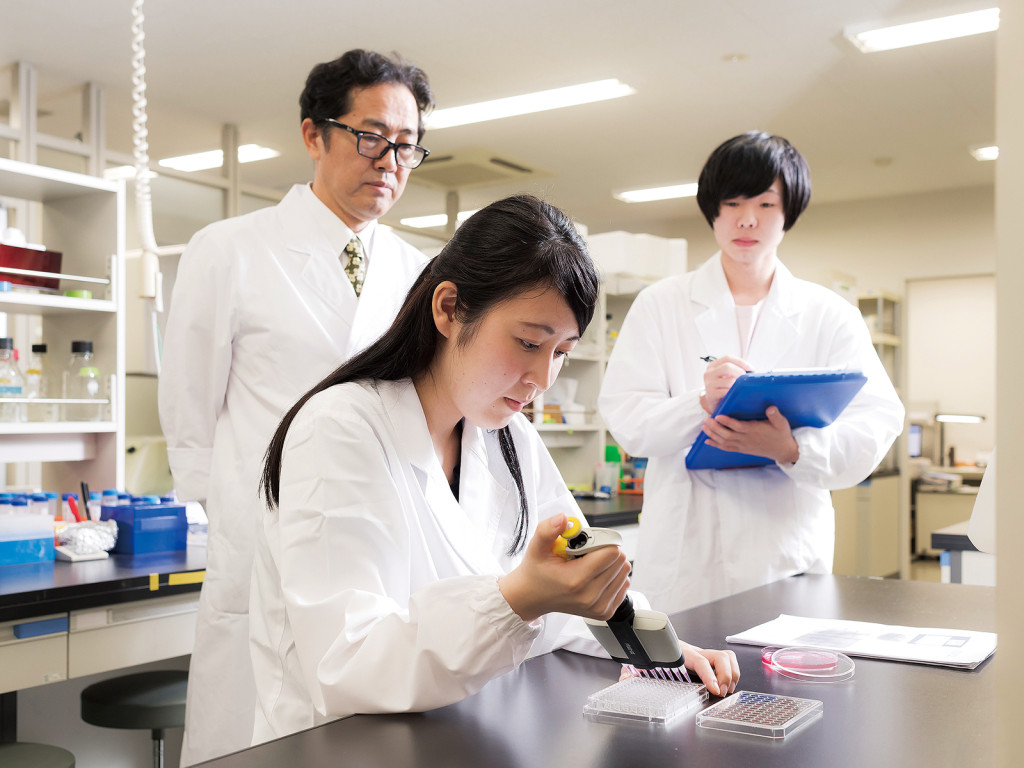

研究はまず、「健康寿命の延伸」に効果が期待される化合物の候補を、培養細胞等を用いた試験管内実験で絞り込み、その効果について各種疾患モデル動物を用いて確認。相互作用を解析していく。「研究は実験主義であり、新たな試みへの挑戦の繰り返しであることから、つまずくこともしばしばあります。しかしそこで、現場で手を動かして実験に励む学生の方から問題解決のアイデアが出ることも。そんなときが、学生の成長をもっとも感じる瞬間です」と話す。

6年次生の都築さんは、炎症を抑制することが健康寿命の延伸につながると考え、炎症を抑制する物質について実験を行い、効果を吟味している。「研究を通して、技術や知識はもちろんですが、精神面でも成長を感じます。常に冷静かつ前向きに気持ちを整えることで実験のミスも減りました。病院や薬局での実務実習でも、研究で培った精神力で、落ち着いて対応できたと思います」と振り返る。

薬理学ならではの視点で信頼される薬剤師を目指す

薬学部の学生は4年次生で研究室に所属し、3年間を通して研究を進め、学年を超えた交流を育んでいく。「まだ入ったばかりで研究への参加はこれからですが、先輩のそばで学べるのは研究室ならではの魅力だと思うので、しっかり吸収していきたい」と4年次生の伊藤さん。薬理学研究室では、実務実習の激励や試験後の慰労会といった名目で「お茶会」を開催。こうしたコミュニケーションの場が研究にも活かされているという。

最後に中島教授は「『信頼される薬剤師』は、患者さんにとって有益な情報をしっかり伝えられる存在。薬理で学んだ人体と薬物の相互作用を意識し、研究活動を通して養った問題解決能力が発揮できる、そんな薬剤師を目指してもらいたい」と学生へエールを送ってくれた。

私たちが薬理学研究室を大好きな理由

コミュニケーションが活発で互いに高め合える場所です!

(1)先生と研究室メンバーの距離が近く、アットホームな雰囲気。結束力も強いです!

(2)薬理学研究室出身の先輩と交流する機会があり、卒業後もつながっていけることがとても魅力的。