法律の理論家として中立かつ多角的に物事と法律を俯瞰し必要な提言を行う

法学部法学科准教授

松田 龍彦 MATSUDA Tatsuhiko

●略歴

1992年 中央大学法学部法律学科卒業

1996年 同 法学研究科刑事法専攻博士前期課程修了 修士(法学)

2001年 同 法学研究科刑事法専攻博士後期課程単位取得退学

2001年 中央大学兼任(非常勤)講師、埼玉工業大学非常勤講師

2003年 東京国際大学非常勤講師

2005年 松山大学法学部専任講師

2007年 同 准教授(現在に至る)

刑事訴訟法における〝後の手続き〞を研究

私の研究対象は「刑事訴訟法」です。犯罪と刑罰について定めているのが刑法で、それを現実化する役割を担う、捜査や裁判を行うための手続きについて定めているのが刑事訴訟法。我々の間では〝手続法〞という言葉をよく使っています。加害者の権利をも守った上で、どこまでの手段が許され、刑罰を科すことが妥当かということを考えるのが、この法律の本来の役割です。

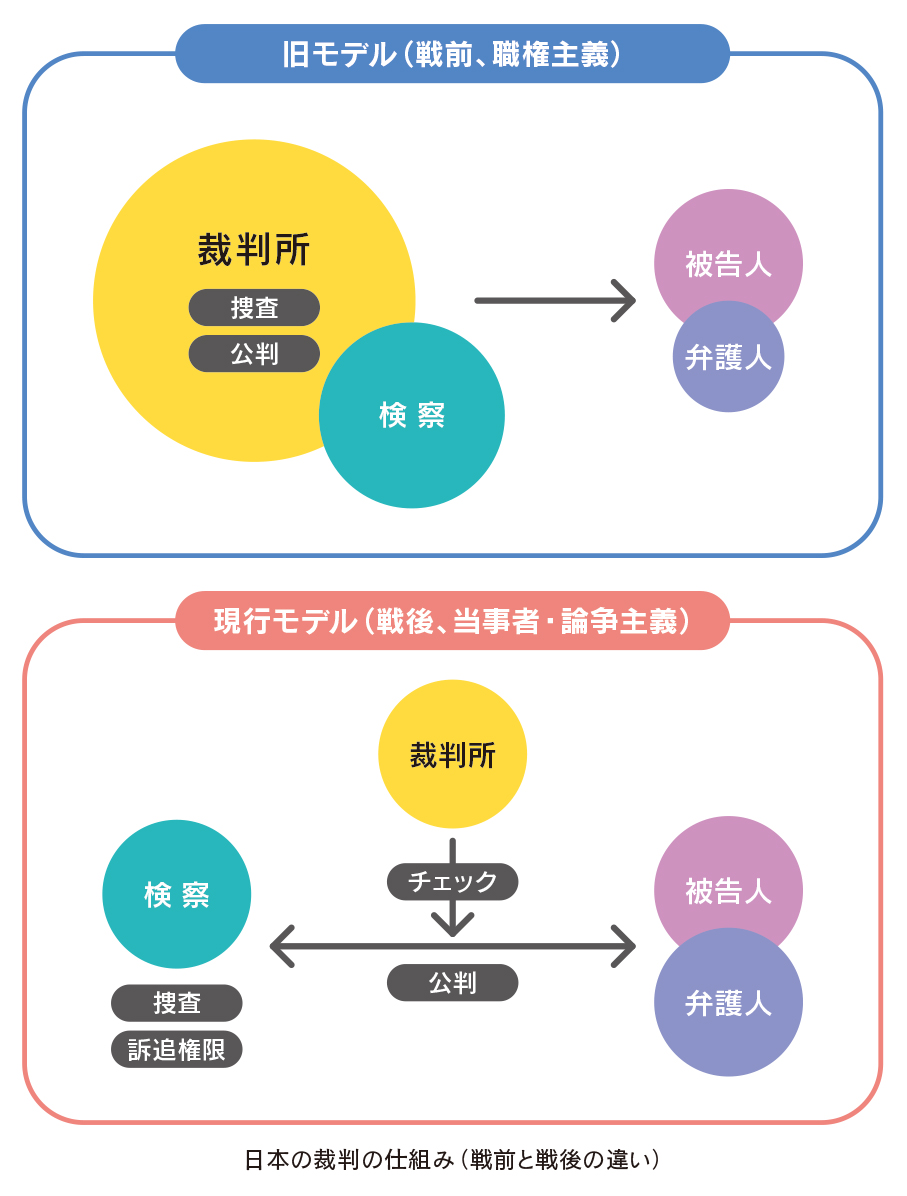

刑事訴訟法に定められている手続きは、一般的な裁判(公判)以外に公判前に行う捜査の手続きなどの〝前の手続き〞、裁判所の判断に納得ができない場合に行う上訴(控訴・上告)などの〝後の手続き〞があり、私は後の手続きをメインテーマにしています。この内容やルールは、国によっても理念や制度設計によって異なり、日本の場合は第二次世界大戦後にアメリカ寄りのルールに変わりました。戦前の日本の手続きは裁判所の全般的権限が大きく、主に公平性の問題からシステム全体を変えるようにGHQより要求されたからです。しかし運用に関してはアメリカと違っているため、その理由や当否を具体的に比較し、取り入れるべきところは取り入れるべく提言しています。

無罪判決後の上訴が憲法に抵触する可能性

戦前は裁判所が捜査官に命じて捜査をさせて、その内容をもとに裁判を行うという仕組みになっていました。戦後は警察・検察が捜査し、検察が起訴・不起訴の権限を持ち、裁判所は証拠を裁判の場以外では知ってはいけないという中立の立場に変わっています。

現行の日本の刑事訴訟法は、外見的にはアメリカと同じようなルールですが、運用に関してはかなり慎重です。アメリカの場合、あっさり逮捕してあっさり裁判にかけて、あっさり無罪になるということがよくあります。一定の基準に達していれば、逮捕・起訴・裁判を行いますが、その基準が日本より低いのです。

日本もアメリカも〝合理的な疑いが入る余地のない確信〞という表現を使いますが、日本の場合はその基準が非常に高く、よほど容疑が固まらない限り逮捕や起訴はしません。その代わり、有罪の確信を持って起訴するため、何があっても有罪に持っていこうという傾向があります。同時に官に対する信用が強いため「彼らがやっているのだから間違いないだろう」というところがあり、無罪判決等でそれが裏切られたときは強く批判されます。

基本的には今の運用で日本の実情に合っているため、大きく変えなくていいと思っています。もっとも、場合によっては素人も裁判員として判断に加わり、当事者の言い分を尽くして出された公判の結論は尊重されるべきです。極端に偏った法解釈や量刑不当は公平性の問題があるので、有罪であっても上訴する理由があります。しかし、無罪、つまり処罰しないという結論に対し上訴、再審査が許されるとなると、公判が無意味になりかねません。「……既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない(日本国憲法39条)」に反し「一度で結論を出してもらう権利」の侵害になる、というのがアメリカ流(合衆国憲法第5修正)です。日本の通説や判例は公判段階の無罪は未確定なので上訴も許されるといいますが、これには問題がある、と私は考えています。

日本の裁判の仕組み(戦前と戦後の違い)

理論家として重要なミクロとマクロの視点

実務家は必然的に目先の問題解決が重要になりますが、我々学者=理論家は全体のバランスを取って、様々な提言をするのが役割です。私の理論はまだ実務に大きな影響を及ぼしてはいませんが、長い時間をかけて変革していく一助となれればと思っています。

学生には「物事は被害者の見方、加害者の見方、実際にはないけれど神様の見方があり、それぞれの立場で見え方が変わるので、それぞれの意見をよく聞いて、誰にも味方しない中立の立場で判断できるようになりなさい」と言っています。泣いている人の味方をしたいという気持ちは崇高かもしれませんが、泣いている人が常に正しいとは限りません。

「六法全書は丸暗記するのではなく常に携行し、必要があれば引きなさい。ただし、どこに何が書かれてあるのかは覚えなさい。ミクロの視点は大事ですが、マクロの視野を忘れてはいけません」と常に伝えています。「その解釈でいいのか、全体の中でどういう位置付けになるのか」を同時に踏まえた考え方ができるようになってほしいと願っています。

2009年にミネルヴァ書房から出版された『やわらかアカデミ ズム・〈わかる〉シリーズ よくわかる刑事訴訟法』にて、各種 手続きについて執筆した原稿が掲載されている。

この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.209でご覧いただけます。