世界の趨勢と現場に即した成年後見制度を考察する

法学部教授

銭 偉栄 SEN Yoshiharu

●略歴

1962年8月 中国浙江省杭州市生まれ

1984年7月 復旦大学外国文学部日本語学科卒業

1996年3月 法政大学大学院社会科学研究科法律学専攻修士課程修了

2001年3月 法政大学大学院社会科学研究科法律学専攻博士後期課程単位取得満期退学

2012年4月 松山大学法学部准教授

2012年10月 松山大学法学部教授(現在に至る)

2016年4月 松山大学法学部長(2018年3月まで)

中国で日本語を学び日本で法学を学ぶ

日本語に興味があって復旦大学の外国文学部日本語学科に進学し、卒論は高村光太郎の作品を翻訳紹介。大学生時代は文学青年だったのが、友人から自作の詩を「理屈っぽい詩だ」と批評されて文学を断念。逆に、論理的思考力があるのならそれを活かせるのは何かと考えて法学を目指し、さらにせっかく日本語を学んだのだから実際に使いたいという思いもあって、法政大学大学院社会科学研究科(当時)に留学しました。

法律を学ぶといっても、憲法や刑法は中国と日本では国の体制も違うのであまり役に立たない、しかし民法、特に契約に関することならば似ているところがあると思い、勉強を始めたことが今につながっています。

現在、取り組んでいる研究は、成年後見制度と民法714条に基づく監督義務者責任です。前任校時代、地元の社会福祉協議会から法人後見検討委員会の委員就任を要請されたことが、成年後見制度について興味を持つことになるきっかけでした。民法714条に基づく監督義務者責任については、認知症高齢者が鉄道線路内に入り、列車にはねられて死亡した事故において、名古屋地裁が鉄道会社の遺族に対する損害賠償請求を認める判決を下したことに納得がいかなかったのが理由です。

成年後見制度が抱える矛盾と様々な問題

取引を有効に成立させるためには、”本人が意思決定できる”というのが前提です。民法上では契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うためには、完全な「行為能力」が必要です。行為能力が制限されている人(成年被後見人など)は契約を単独で行うことができません。そのような行為能力が制限されている人を補助し、法律的に支援する制度が成年後見制度です。

成年後見人等は成年被後見人等が契約をしていいのか判断するときに補助したり、通帳や印鑑などの財産管理を補助したりするほか、成年被後見人等ができないことを「代理」という制度によって成年被後見人の代わりにします。しかし2013年に日本が障害者権利条約を批准したことにより、「代理」の意義が問われることになりました。

障害者権利条約12条の主旨は、”本人の自己決定を尊重し、その意思決定を援助する”というものですが、「代理」がその主旨に反するからです。

本人が意思決定できない認知症患者が手術を受けなければいけない場合に、手術の同意書に成年後見人がサインする権利は、現行法では認められていません。医師は独断で手術を行うことはできないので、成年後見人が同意書へのサインを求められる場合が多いが、その責任の重さを感じることから拒否する場合もあります。仮にサインしたとしても、果たしてそれが法的効力を有するかも疑問です。

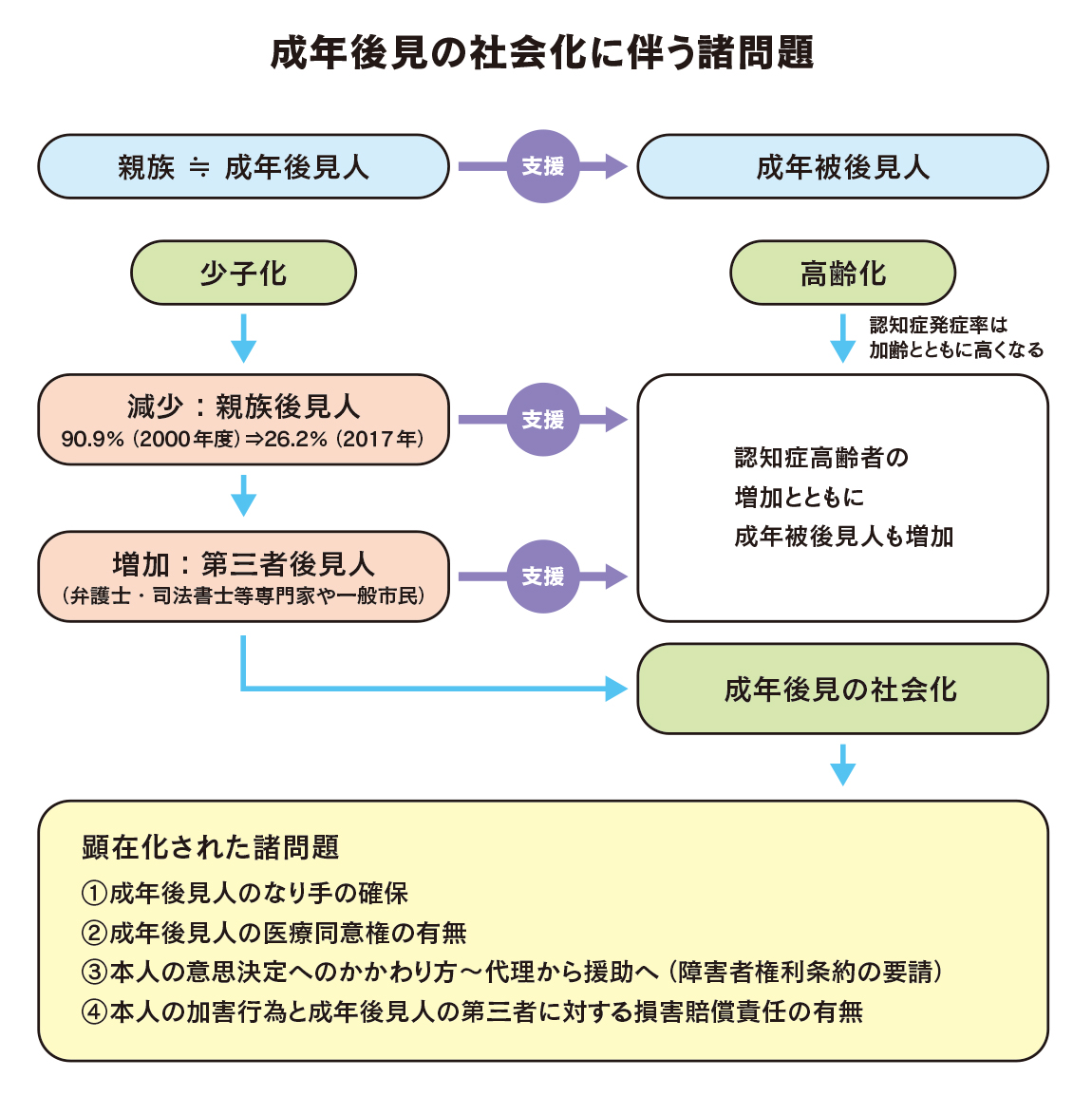

かつては親族が成年後見人になることが多かったのですが、少子高齢化に伴い、親族後見人が激減し、第三者後見人が急増しました。今後、制度を存続させるためには、成年後見人のなり手を確保することが急務となります。

現代の社会情勢に適合する制度改正を

“代理か援助か”は、成年後見制度の根幹にかかわる問題です。自己決定が尊重されるべき今日では、従来の代理より援助へと移行していくべきだろうと考えています。

また成年後見人等が負うと解される民法714条に基づく法定監督義務者責任の解釈も問題です。冒頭であげた例のように、近年認知症高齢者の加害行為についての遺族ないし成年後見人の責任がクローズアップされています。この例の場合だと、遺族に法定監督義務者責任を問う前に、鉄道会社が事故を防ぐ対策を十分に取っていたか、そもそも遺族や成年後見人がどこまで責任を負わなければいけないのかなどの問題が残っています。

今後、少子高齢化が一層進むことが予想されるなか、認知症高齢者などが利用する成年後見制度とその周辺には様々な課題が浮上してきています。これらの問題の解決について、論文を発表したり、いまや制度の重要な受け皿となっている社会福祉協議会などに発信したりするなど、積極的に提案していきたいと思っています。

明治初期の民事慣習を知る上で貴重な資料。