米国における費用便益分析を研究し 政策評価の有用性を考察する

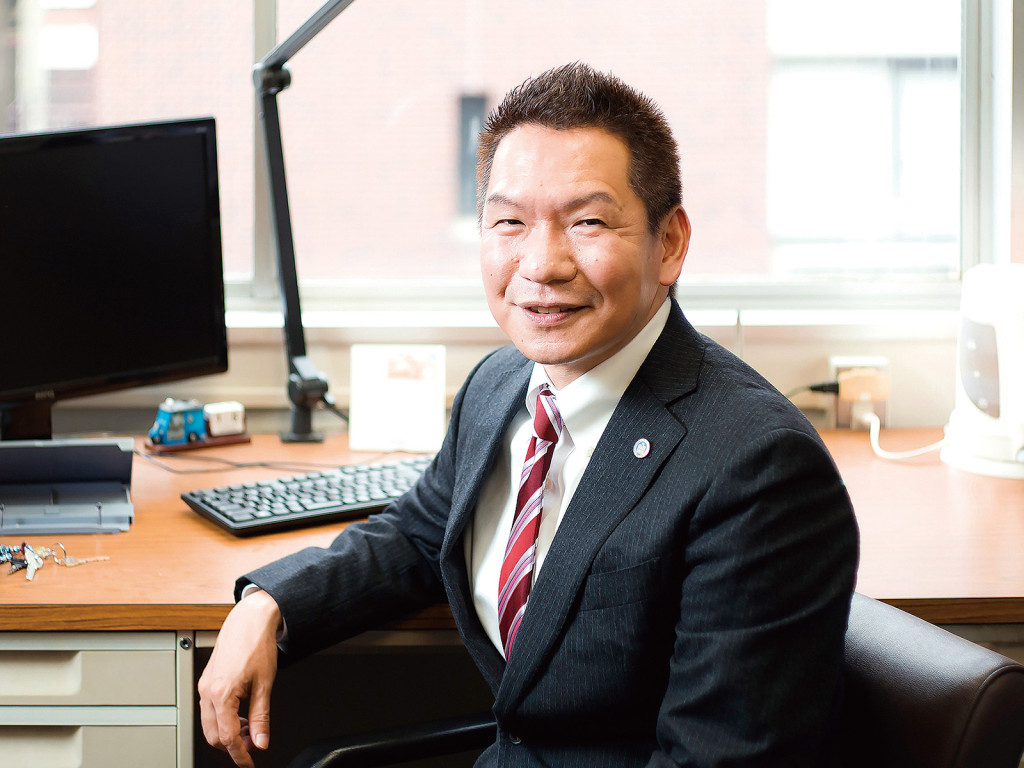

法学部准教授

倉澤 生雄 KURASAWA Ikuo

●略歴

1971年 長野県佐久市生まれ

1995年 中央大学法学部法律学科卒業

1999年 中央大学大学院法学研究科公法専攻博士前期課程修了

2004年 中央大学大学院法学研究科公法専攻博士後期課程単位取得退学

松山大学法学部専任講師

中央大学法学部兼任講師(現在に至る)

2006年 松山大学法学部助教授

2007年 松山大学法学部准教授(現在に至る)

法と実態の間に存在する乖離について追求したい

行政機関が自ら実施している政策評価の結果は、その後の行政活動において、どのような役割を果たすことができるのか。行政機関の意思決定(行政機関の裁量判断)に、何らかの影響を及ぼすことが可能かどうかということについて研究しています。 このテーマを選んだのは、たまたま大学院時代に読んでいたアメリカ行政法の文献の中で、大統領の権限の一環として大統領府による行政機関の監督制度が紹介されていたのを目にしたことがきっかけでした。当時は純粋に法理論的なテーマというよりも、行政法と行政学の境界にあるような部分に興味があり、「それと関連した研究ができる!」と直感し、研究を始めました。行政は限られた予算の中で政策に優先順位をつけ、実施していくことが必要とされます。その優先順位を決める手段として政策評価が用いられており、その有用性と問題点を明らかにしたいというのがそもそもの発端です。費用便益分析による政策評価が先行していたアメリカ合衆国の取り組みを研究するところから始めました。

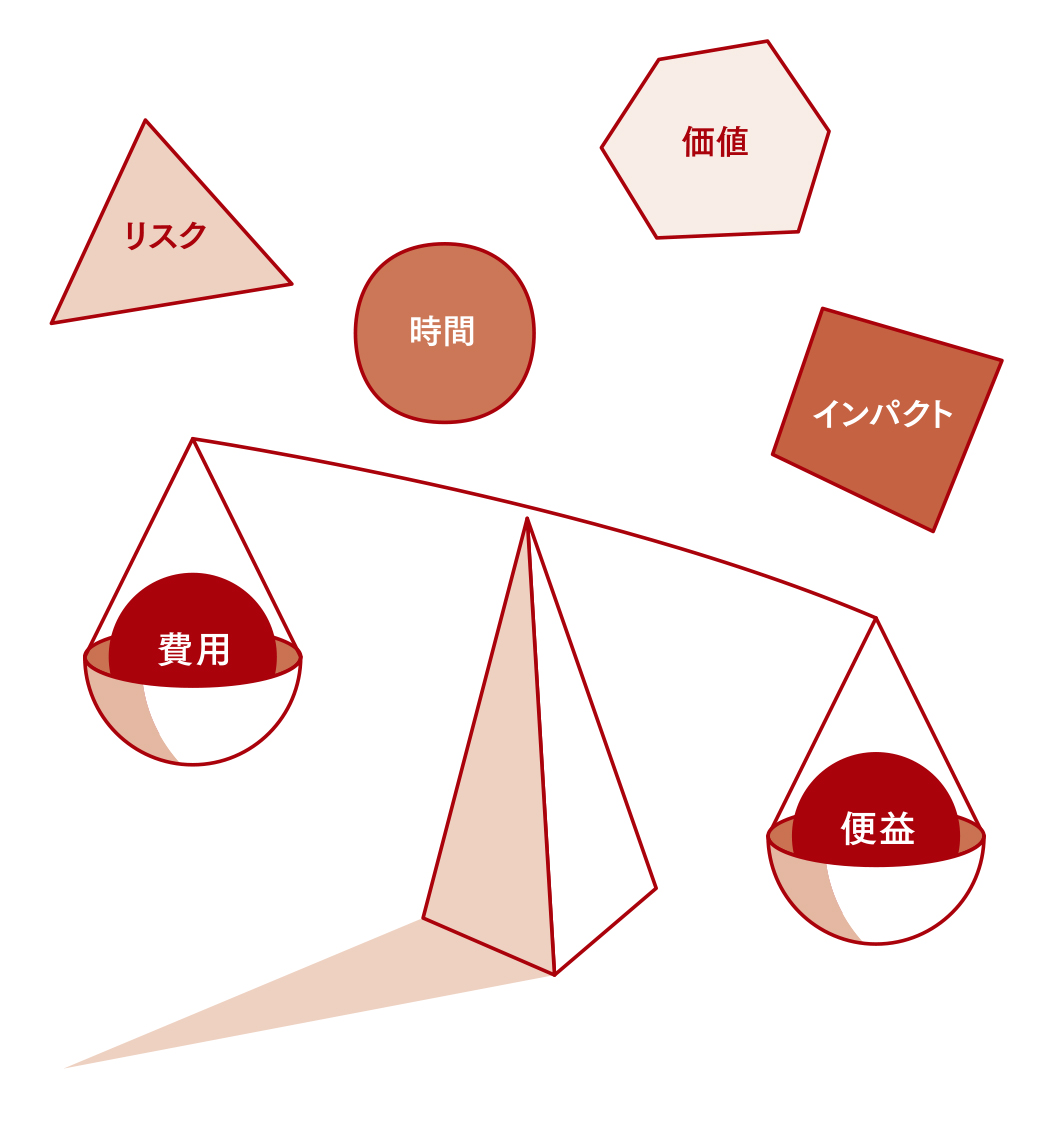

政策評価の方法として用いられている手法に、費用便益分析及びそれに類する方法があります。費用便益分析とは、規則を制定するとき(複数の代替案も含め)発生する費用と得られる利益を比較評価する手法で、アメリカ合衆国では1970年代から試行錯誤しながら、この仕組みを用いて政策評価をする体制を構築してきました。しかし同時に費用便益分析の実施は、連邦議会による立法権とその下で規則を制定する行政機関の権限と衝突することになり、法廷に持ち込まれ裁判で争われる事態にもなってしまいました。

費用便益分析のもたらす功罪について検証する

現在、アメリカ合衆国連邦行政における政策評価制度がどのように構築され変化しているのか、この制度によって大統領(大統領府)と行政機関の関係がどのように変容してきたのか、連邦裁判所は政策評価で用いられた費用便益分析に対して、どのような評価をしているのか、という3点に着目しながら研究を進めています。

行政機関は、連邦議会の制定した法律の要件に基づいて規則を制定しなければなりません。法律の要件には「費用を上回る便益」等のわかりやすい文言が使われることは少なく、「適切な」とか「実施可能な程度」といった抽象的な文言が用いられることが多いのです。この抽象的な要件の下で行政機関が規則を制定するときに、費用便益を考慮することが法の許容するところなのか否かが問題となったのです。1980年代以降の規制緩和が進められた時代にあっても、アメリカでは食品の安全、健康、労働衛生に対する規制は費用便益にはなじみにくいものと考えられてきました。2000年頃までの

連邦最高裁は、法律の文言にこだわり、法律の要件が費用便益について明示的に規定していない限り、費用便益分析は適切な方法ではないとする判決を繰返してきたのです。

一方、この頃日本でも政策評価ということが普及し始めるのですが、すべての領域で一斉に政策評価に取り組むようになってしまいました。その結果、社会的に維持しなければならない価値観も、すべて費用便益というテーブルに乗せられ検証の対象とされてしまいました。また、日本の場合、費用便益分析の具体的な方法は、行政機関に委ねられていること、検証しても政策へのフィードバックができていないことにも問題があります。政策には数字で評価できない部分もあるので、すべてに費用便益分析を用いることは無理があり、望ましくないところもあるが、投入した費用の効果を計りやすい公共事業には用いるべきだというのが、私の考えです。

アメリカの制度の研究を日本にフィードバック

行政機関は政策を実施するにあたって、まず計画を策定し、その計画を実現するための手段を調整し、段階を追って政策の実現をしていきます。このとき法律は、計画の根拠となり、手段の根拠とも

なっていきます。しかし特に計画の場合、法律の定め方が非常に緩く、結局細かな部分は行政機関のさじ加減次第(=裁量)になっています。この裁量をめぐってトラブルが生じたときに、裁判所が法律を適用してもうまく解決できないことが多いのです。それならば、トラブルが発生する前に、法律以外の手段で行政機関の裁量をコントロールすることはできないか。その手段を探しているところです。

日本では、国よりも自治体の方が先進的に様々な取り組みを行っています。自治体も試行錯誤しながら手段を構築しているのですが、その先進的な取り組みを国の制度まで広げたり、他の領域で導入したりすることができていないのが現状です。今日の行政法では「行政裁量」が一番大きな論点になっています。行政機関の裁量を適切にコントロールする制度と理論が求められているのです。これまでレーガン大統領からオバマ大統領まで、アメリカの制度を追いかけ、その政策評価をみてきましたが、今後は日本にも目を向けて、日本における行政裁量をコントロールする方法の一つとして、政策評価制度を位置づけることができればと思っています。

必ずといっていいほど、アメリカで行政法を学ぶ人たちに使われているテキスト。ほとんどの大学生にも読まれている。