2024学生による社会連携活動

子どもたちの自主勉強のサポートや、1日1回行われる社会教育プログラムの手伝いなどを行いました。私はボランティアに参加するまで子どもと接する機会が少なく、どのように接するべきなのかがあまり分かっていませんでした。しかし、「休日子どもカレッジ」のボランティアに参加し、ボランティアリーダーの方やスタッフの方が、ただ子どもの遊びの相手をしたり見守りをしたりするだけではなく、どうすれば子どもたちに自主的に動いてもらえるかを考えながら声かけをしている様子を見て、子どもとの接し方や、子どもが自分で行動できるようにサポートする声かけの仕方などを理解することができました。また、多くの子どもたちと交流したことで、人とのつながりの大切さを改めて実感することができました。

法学部2年次生 左高のどか

2024年度伴走練習会のボランティアに参加しました。

初めに練習を行い、そのあと、視覚障害者の方、付き添いの方と共に松山市内を歩きました。初めてのことばかりで緊張していましたが、経験者の方のアドバイスにより、伴走の際は周りの景色や信号、段差があるかなどを適宜伝えていくことが大事だと分かりました。それにより、常に相手の立場に立って考えることの大切さに気づきました。視覚障害者の方は、目が見えにくい分不安が大きいため、この不安を少しでも無くすことが大事だと思いました。また、障害のあるなしに関わらず相手の立場に常に立って、物事を考えていこうと思いました。

法学部1年次生 藤田小夢

病気による入院や長期療養の子どもたちに学習支援をするための研修会に参加しました。ボランティア活動をするにあたり、研修会が5回行われ、2、3回目の研修後からは実際に学習支援に参加できるという流れでした。愛媛大学の先生やラ・ファミリエの方から、学習支援をする際のポイントや実際の活動の様子を教えていただきました。病気の子どもたちはどのような思いを持って生活しているのか、どういう声かけができるのかを教示していただきました。グループワークを通して考える活動では想像もつかない内容ばかりで、自分の視野の狭さを感じました。

これから就職活動などに取り組むため、実際に子どもたちへの学習支援の活動には参加できませんが、この研修会に参加し、自分の当たり前が当たり前ではないことに気付かされ、当事者意識を持つことの大切さを学びました。今後、子どもと関わる職業に就きたいと思っている私にはとても貴重な体験でした。

経済学部3年次生 宮本愛理

松山市内中心部にある地域資源をめぐり松山関連のかるたを集めるというイベントで、参加者は家族30組程度でした。私は「大原観山住居跡」にスタンバイし、参加者の皆様にその場所の説明を行い、かるたを配る役割を任されました。参加者は主に小学生でしたので、説明の内容をできるだけ分かりやすくすることを心がけました。

活動を通じて、人の目線に立って話をする力や聞く力が成長しました。また、分かりやすい説明をするためにあらかじめ情報を多く仕入れることを心がけ、自分が任せられた仕事に対する責任感も成長できたと感じます。

経済学部3年次生 原勝海

私は2月24日(月曜日)に、エミフルMASAKIで開催されたNPO法人ワークライフ・コラボ主催の「仕事と暮らしの両立フェスタ」で、会場設営・受付の補助・来場者へのチラシの配布などを行いました。学外のボランティアに初めて参加したのですが、チラシ配布の際に個人のプライベートスペースに入ってお声掛けする難しさや、イベント準備の大変さなどを実感しました。

今回の活動を通じて、自らできる仕事を探し行動に移すことや、分からないことはすぐに確認するなどして積極性や自主性を身につけることができました。今後は、同法人主催の「休日子どもカレッジ」へ参加し、多様な年齢の方との交流を通じて価値観を理解し、一人一人に寄り添ったサポートができる人になりたいと思います。

経営学部2年次生 芝彩乃

ボランティアリーダー養成事業第7回では、デイキャンプ演習を行いました。この活動の目的は、来年度の活動に向けてより良いものにするために実践演習をし、課題を見つけることです。

活動内容としては主にレクリエーション、昼食作りを行いました。レクリエーションではアイスブレイクやゲームを通して子どもたちとの交流を深め、楽しく活動することができたと感じています。昼食作りでは火をおこすところから始めました。食材を切ったり飯盒でピラフを作ったりして普段出来ないような体験を子どもたちと行いました。

今回の活動は前回の課題を改善するために準備から入念に行うことを心がけました。今回見つけた改善点は、私たちが子どもたちの様子や周りの状況を判断して、積極的に行動することです。来年度からの活動では今回見つけた課題をより良いものにできるようにしていきたいです。

人文学部2年次生 宮武愛采

今回の活動は、子供たちの遊びのお手伝いが中心でした。私が担当していたのはやかんのカーリングだったのですが、子供だけではなく大人も興味を持つ人が多くおり、私も新しい発想だなと思いました。ほかの遊びも参考になるものばかりでとても勉強になりました。

私が所属している松山大学V.Y.S.部が、子供達にとってより楽しいものになるように今回学んだものを取り入れていこうと思います。作り方も教えてもらったので挑戦してみます。また大人の方にはゲームの仕方というよりも仕組みについて聞かれることが多く、ルールだけではなく、中身を理解しておくことも大切だと気づきました。

人文学部2年次生 玉木小遥

2月1日(土曜日)とべの里冒険クラブのボランティアリーダー養成事業第6回班活動演習に参加しました。今回は前回決めたことを元に、実際に子供たちとかるた遊びをするなどの活動をしました。自己紹介から始まり、伝言ゲームやフルーツバスケットをして仲を深め、砥部町の魅力を伝える「砥部町かるた」をみんなで協力しながら作りました。

次回は今回の反省点を生かし、子供たちに積極的に声をかける、計画を事前にしっかりと立てるなど、ボランティアリーダーとして子供たちにこれからの活動を楽しんでもらえるように頑張っていきたいと思います。

法学部2年次生 稲田海夕子

写真 人文学部2年次生 宮武愛采

私が1月25日(土曜日)にボランティアとして参加した「わくわくキッズカーニバル」は、未就学児向けの運動能力テストで、身長・体重測定、立ち幅跳び、両足連続飛び越し、25m走、捕球、体支持持続時間測定を行い、イベントに参加した子どもたちやご家族が、測定平均値と自分たちの記録を比較できるというイベントでした。

私の担当は「捕球」で、私がボールを5球投げ、子どもが何球キャッチできるかを計測するものでした。子どもたちに「両手を出してボールをキャッチする際にぎゅっと抱きしめてあげると取りやすいよ」と教えると、コツを掴んで上手くキャッチできるようになりました。大変だったことは子どもが取りやすい位置にボールを投げ続けることが難しかったことと、まだ小さいので何度もよそ見をしたり、家族の元に帰ってしまう子が多かったことです。子どもたちのペースに合わせてゆっくり進めること、視線を合わせて簡単な言葉で話すこと、褒める・励ますなど子どもが頑張ろうという気持ちになるように心がける等に気をつけて活動をしました。

経営学部3年次生 日野勇矢

八幡浜市保内町で行われたみかんの収穫ボランティアに参加してきました。

自然と触れ合いながら、実際に農作業を体験することができ、とても貴重な経験になりました。最初は、どのように収穫するのか不安でしたが、周りの方々が丁寧に教えてくださり、少しずつコツを掴むことができました。収穫したみかんを箱に詰める作業は体力を使いましたが、その分達成感がありました。また、農家の方々と交流し、地域の温かさを感じることができました。この経験を通して、食べ物を育てることの大切さや、労働の尊さを改めて実感しました。

経営学部3年次生 向井勇輝

今回約7か月の長期に渡る、SDGsをコンセプトにした「リキュール飲料の開発」(「推し柑」プロジェクト)第2弾に参加し、商品開発全般に携わりました。

私はこの活動を通して協調性を得ることができました。特にラベルのデザインの方向性や味の好みは全員バラバラでうまくまとめるのが大変でした。それでも、メンバー全員が協調性を発揮し、互いの意見を否定せず、形にしたことで無事商品化までたどり着くことができました。

大学入学当初は、これほどの大規模な商品開発に携われるとは夢にも思いませんでした。そのため、この推し柑を開発した事は一生の思い出になりました。また来年度もメンバーとして参加したいです。

経済学部3年次生 浅野智紀

「冬休み休日子どもカレッジ」のボランティアでは、社会教育プログラムや宿題のサポートをしたり、一緒に遊んだりしました。ボランティア初日は子供たちと仲良くできるか不安でしたが、子ども達から寄ってきてくれて楽しく活動ができました。宿題のサポートの際は、集中が切れた子には強要するのではなく、他の課題やできそうな問題に取り掛かるよう勧めてみたり、分からないところをその子自身で解けるようにヒントを出して一緒に解いてみたりすることを心がけて取り組みました。また、遊ぶ時間では子供たちは各々やりたいことをしていて、一緒にカードゲームやお絵かき、ボール遊びなどをしました。

私が子供の頃とは違う今の小学生の考え方や価値観を、子供たちと関わる中で感じました。ボランティア活動中、どんな時もずっと元気な子供たちからパワーをもらえて、もっと前から参加していれば良かったと思えるほど満足度の高いボランティアでした。

人文学部3年次生 亀田采佳

10月からクリスマス当日までに定期的なミーティングや講習会に参加し、メンバーと交流を深めていきました。ミーティングではクリスマスに向けて決めるべきことを話し合い、講習会ではサンタ役やサポートサンタ役などに役割分担しながらクリスマス当日の予行演習をしました。講習会で全国の支部の人とzoomで交流し、普段は関わることのない人とも話すことができたのはとても有意義な時間でした。

私はこの活動を通して、2つの力を身につけることができました。1つ目は自分なりの意見を出す力です。一人一人意見を求められることが多かったので、自然と自分の意見を頭の中で整理した上で考えを述べる力がつきました。そうすることで疑問点が明らかになり、より自分の考えを深めることができました。2つ目は自分から行動する力です。周りを見て次に何をすべきか自分で考えて行動することが将来働く上でも重要になるので、人に言われる前に行動することを心がけました。

この活動では大学生だけではなく社会人の方とも関わることができたので、社会人の方を自分のお手本としながら自分自身を成長させることができました。クリスマス当日に向けて活動してきましたが、まだ活動は残っているので今後も頑張りたいと思います。

経済学部2年次生 松村萌香

砥部町ボランティアリーダー養成事業第5回では、キャンプと班活動についての計画を立てました。

まず始めにキャンプの計画を立てました。内容としては、アイスブレイクを行った後、各個人の役割を決め、昼食などの内容を考えて必要な材料を書き出すなどの作業を行いました。どのように工夫すれば子供たちに楽しんでもらえるかを中心に考えました。一緒になって遊ぶことはもちろん、どうすればより仲を深められるかを考えながら案を出し合いました。

次に、班活動の計画を立てました。班活動では初めての子供たちと交流するため、入念に計画を立てました。

まだ経験したことの無いことなので少し緊張しますが、初めての活動を頑張りたいです。

人文学部2年次生 宮武愛采

写真 経営学部1年次生 細川勧他

今回、一粒萬倍の舞台上演のボランティア活動に参加しました。この活動では、最初に2人、1人、2人にチーム分けをし、それぞれに業務が振り分けられる形で進行しました。私は2人のペアで活動し、楽屋の扉横に名札を貼る作業や、楽屋内にお菓子や飲み物を設置する作業を担当しました。これらの業務が一通り終わった後の時間には、ボランティアとしての活動に加えて、私自身が将来的に今回のような仕事に携わりたいと考えていることもあり、現場で指示を出してくださった方に直接お話を伺いました。お話の中で、舞台設営が数ミリ単位の精密な作業であることや、アプリケーションを活用して設計が行われていること、さらに出演者だけでなく、非常に多くの人々が舞台の運営や設営に関わっていることを教えていただきました。

今回の経験を通じて、舞台裏の仕事に対する理解を深めることができ、大変貴重な体験となりました。

経営学部3年次生 今井凜

12月5日(木曜日)にJAえひめ中央太陽市で行われた産直市見学ツアーに行ってきました。

太陽市施設の売上費等、運営内容について学んだり、在庫が置いてあるバックヤードや商品が置いてある市場内施設内部を見学したりしました。また、愛媛県の特産品である紅まどんなや鮮魚等地元の食材を嗜みました。

この活動を通じて、地元の企業の活動について興味を持つことができました。私は幼い頃から太陽市等の直売所に幾度か訪れたことがあったにも拘わらず、そこではどのような活動をしているのかを全く知りませんでした。しかし、このボランティア活動を通して太陽市が誰に対してのニーズに応えようとしているのか、どのようにして販売を行い、地元の住民に愛されているのかを知ることができました。この知見を基に地元の活動にどのようにして将来自分が貢献できるかを考えるようになりました。

法学部2年次生 日野帆乃香

12月5日(木曜日)10時30分~12時00分に伊予市役所4階本会議室にて年配の方々に向けてスマホ相談会を行いました。

私が担当した方は、88歳のおばあちゃんです。最初から気さくに話してくださる元気な方で自然と会話が弾みました。伊予市の行事に数多く参加されている方で、伊予市への恩返しのために動かれていると聞き、感動しました。相談内容としては、6年程会っていない娘さんに近況のメールを送りたいという内容でした。まず、携帯電話をスマートフォンに変えてから操作が全然できないという相談もあったので、こちらを丁寧に説明することで解決しました。最終的には最初のご相談も、娘さんへのメールを送る事で解決しました。

活動を通して成長できたことは、最初に気になった所から聞いていったことで相手の心を開く方法を掴めたことです。

経済学部4年次生 徳永利貴

本活動では、松山大学生3〜4人とJTスタッフ様2人で構成された3チームが、30分毎にローテーションで活動しました。回収グッズの配布、ゴミの分別、休憩と3つの役割がありましたが、その中でも特に印象に残ったのは回収グッズの配布です。回収グッズの配布では、参加者にゴミを拾うためのトングとレジ袋を渡しました。「すごいもの博」では本ブースの他にも多くの飲食店や体験イベントなどがあったのでなかなか「ゴミを拾おう」と思ってくださる参加者はいらっしゃいませんでした。なので、最初は声かけをしても足を止めてくれる人は少なくて困りました。しかし、小さなお子さんたちが活動を始めると周りの大人たちも参加してくださるようになりました。最終的には約700人の方々が回収グッズを受け取り、約8割の方がゴミ拾いを完遂してくださりました。

本活動を通して、誰かがやっているのを見ると、他の人も次第に始める…ということが改めてわかりました。そして、イベントを成功させるためには運営だけではなく、参加者にも主体的になってもらうことが重要だと学びました。

法学部 4年次生 鈴木瑠南

11月23日(土曜日)のパラスポーツフェスティバルのボランティアに参加しました。私は、タンデム自転車の乗り方を学び実際に走行を行った後、参加者の皆様のサポート業務を担当しました。身体の不自由な方でも走行可能な自転車が多くあり、私も実際に手や足を動かして体験をしました。タンデム自転車の前に私が乗り、その後ろに高齢者・障害者の方が乗って走行することは、最初は責任が重くて不安な気持ちがありました。しかし、一緒に乗ってくださった皆様が「貴重な経験ができてよかった」「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えてくださり、嬉しい気持ちになりました。

活動を通して、子供から高齢者、障害者の方に寄り添い、共にタンデム自転車に乗って楽しくお話をすることでコミュニケーションの向上に努めることができました。また、相手を思いやることの大切さを改めて実感しました。ボランティアに参加することで貴重な経験をすることができました。ありがとうございました。

経営学部3年次生 森内優衣

11月23日(土曜日)に世界エイズデー街頭キャンペーンのボランティアに参加しました。私はダークみきゃんの着ぐるみを担当しました。着ぐるみに入る役と着ぐるみの誘導役を交互に行いました。着ぐるみは思っていたより視界が狭く歩きづらかったのですが、たくさんの人と写真を撮ったり、子供達とふれあったりすることができて楽しかったです。また、たくさんの人に啓発グッズを配ることができました。

このイベントに参加したことで、エイズに関する最新の情報を学ぶこともできました。

経済学部3年次生 伊藤こころ

11月10日(日曜日)に令和6年度愛媛県社会福祉事業団ほほえみフェスタのボランティア活動に参加しました。

私は売店担当としてポップコーンの販売を行いました。活動内容としては、ポップコーンの袋にフレーバーの種類が描かれたシールを貼って封を閉じた後、お客様とコミュニケーションをとりながら販売しました。売れたフレーバーの個数を把握するために記録をし、イベント終了後にテントや使用したものを片づけたりといったことを行いました。

私は今回のボランティア活動を通して、様々な障がいを持つ方とのコミュニケーションのとり方や販売の仕方など工夫する点が多く、貴重な体験をすることができました。視野を広げて行動したり発言したりしながら人と接するという点で成長できたと思います。

人文学部3年次生 伊藤夢華

サイクリングしまなみ2024のボランティア活動では、多くのサイクリストが瀬戸内海の美しい景色を楽しむ中、サポートに尽力しました。コース案内や安全誘導など、参加者が安心して走行できるよう細心の注意を払いました。特に天候の変化では、声掛けや休憩の提案を行い、参加者の体調管理に努めました。

サイクリストとの交流を通じて感謝の言葉をいただき、大変やりがいを感じたと共に地域の魅力を再発見する機会となりました。また機会があれば参加したいと思います。

経営学部2年次生 山本涼可

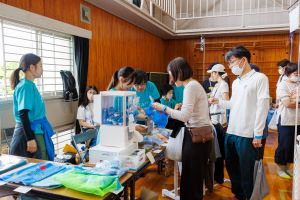

10月26日(土曜日)、27日(日曜日)に開催された「スマコレナイト・スコレランドまつやま2024」のボランティアに参加しました。

たくさんの子供と触れ合ってみて、子供にわかりやすくゲームの説明をしたり、表情や仕草に気をつけて活動することができました。射的ブースで子供を順番に案内しゲーム説明を行いましたが、想像以上に大変で、周りの方々が一生懸命対応されている姿に刺激を受けました。子供の視線に合わせて姿勢を低くしてお話しをすることで子供達も表情が明るくなって生き生きすることがわかりました。威圧感をなくすために大事なことだという学びにつながったと思います。

経営学部1年次生 鹿村咲綺

私は10月27日(日曜日)に行われた、わくわくKIDSカーニバルに参加しました。

わくわくKIDSカーニバルでは、3歳から6歳児を対象に、身長や体重をはじめとする6種目の測定を行います。私はその中の体支持持続時間のサポートを担当しました。子どもにわかりやすく説明をするために目線を合わせたり自ら実践したりして、来てくれた子どもたちが楽しんで取り組めるように意識しました。私は普段子どもたちと接する機会があまりなく、初めはぎこちない喋り方や笑顔になっていたと思います。しかし、回数を重ねていくなかで、私自身も一緒に楽しく測定をすることができました。

今回のボランティアを通して、年齢が大きく異なる人との関わり方を学ぶことができました。

法学部3年次生 河野佑香

10月20日(日曜日)大洲市で開催された「えひめYOSAKOI祭り2024」のボランティアに参加しました。

私は主にライブ配信・記録要員として特設会場の様子をカメラで撮影しました。一眼レフカメラを使ったことがなかったのですが、スタッフの方に教えていただき楽しく写真を撮ることができました。特設会場は、ステージでよさこいを踊る方々と大洲城を一緒に写せる最高のロケーションでした。後半になるにつれ会場の熱気が高まり、楽しんで踊る参加チームの方々とお客さんの表情が印象的でした。また、MCを務められた「たいきさん」とも沢山お話しすることができました。

経済学部3年次生 伊藤こころ

9月28日(土曜日)にボランティアリーダー養成事業第4回活動として、インタープリター研修を行いました。グループに分かれて協力しながら子どもたちに楽しんでもらえる遊びを考えました。

最初に、ボランティアメンバーでゲームをしました。私たちが小学生だった時にしていたゲームを実際に何種類か行いました。次に公園に行って、葉や木などの自然を使った遊びを体験しました。最後に、今日の活動で私たちが考えたゲームを実際にボランティアメンバーと行い、子どもたちがどうすれば喜んでくれるか話し合いました。

これらの経験から、今まで気づいたことのなかったことに触れたり、新しい視点から物事を見られたりすることができました。この経験を次回以降の活動に活かしていきたいです。

人文学部2年次生 宮武愛采

第3回目の活動は長曽池公園でキャンプ実習でした。火の付け方や料理の方法、テントの紐結びの仕方など、次回自分たちがプログラムを組む際に参考にする活動に取り組みました。

午前中に行ったテントを張る活動では、紐の結び方はかなり難しく苦労をしました。

昼御飯のメニューは炊き飯で、たくさんの食材を切るのに積極的に取り組みました。片付け、食器洗いでも飯盒の底が焦げて洗えない時にも進んで活動しました。

火の付け方では、枯れた草から木の板、木の板から薪へと順番に移すのに皆さんと共に試行錯誤しました。

晩御飯を作る時は皆さんで一緒に作りました。その後食卓を囲み花火をしながら1日を終えました。

今回の活動を通して共に何かを成すことの重要性、その達成感を分かち合う喜びや、また独りでいる時の無力感を体験しました。社会に出るとき、これらの体験を生かして困っている時や助けを求められた時に即座に行動したいと感じました。

経営学部1年次生 細川勧他

私は昨年の夏休みから、「夏休み休日子どもカレッジ」に参加させて頂いております。

今年からはSNSスタッフも担当させて頂きました。友人と協力し合い、インスタのストーリーなどで宣伝しました。多くの方が子どもカレッジのボランティア活動に興味をもってくれたので嬉しかったです。

また、久しぶりに会ったにも関わらず、多くの子ども達が私のことを覚えてくれていて、凄く幸せな気持ちになりました。初めて会った子ども達も積極的に声を掛けてくれて、私も楽しく活動することができました。子ども達みんな、宿題やプログラムを支援員やボランティアの方に見守ってもらいながら一生懸命頑張って取り組んでいました。経験を積む度に周りや子ども達を見て行動することができていると思います。

またこの冬にも子どもカレッジがあるので、良い経験にしたいと思います!

人文学部4年次生 山田朱音

8月6日(火曜日)松山市枝松にあるジャックと豆の木園に訪問し、子供たちと本を読んだり絵しりとりやおもちゃで遊んだりして夏休み期間中の子供たちのサポートをしました。

私が教室に入るとすぐにたくさんの子供たちが話しかけてきてくれてとても嬉しかったです。また、途中で他のクラスの子供達がお昼寝をするので先生たちが静かに遊ぶように声をかけていましたが、少しすると騒がしくなってしまっていて子供の面倒を見ることの大変さも学ぶことが出来ました。

活動を通して色々な性格の子供達と関わることができ、一人一人に合わせて遊んだり話したりすることは楽しい反面大変であるということを学びました。

人文学部2年次生 真木菜々美

8月27日(火曜日)WE CITYのボランティアに参加しました。

活動内容は、子供たちが働いてお金を稼いだり、稼いだお金を使って色々なものを買ったりする体験をサポートすることでした。

活動前は、活動当日だけの参加だと思っていましたが、活動当日前からミーティングや本番さながらのリハーサルなどがあり、正直大変なボランティアに参加してしまったと思いました。しかし、ミーティングやリハーサルなどの準備期間も他のメンバーの方々が気軽に声をかけてくれ分かりやすく教えてくださったので、自分からも自主的に質問して積極的にリハーサルに臨むことができ、最後まで楽しく活動できました。また、活動当日もその準備期間があったからこそ会場の設営をスムーズに行うことができ、子供たちとのコミュニケーションも上手にとることができました。

私はこの活動を通して、事前準備の大切さや他の人たちと協力し、積極的に自ら動く重要性を学び、成長することができたと思います。

法学部4年次生 石川眞羽

8月21日(水曜日)くめっこ広場のボランティア活動に参加しました。

年上の方と一緒に子供たちのポスター制作のお手伝いをしたり遊んだりしました。普段、自分より年下の子と関わることがなくどのようにしたらよいか迷っていましたが、それは小さい子も同じでした。いきなり知らない人が来て困惑するのはどちらも同じで、小さい子も大人も変わらない部分があると学びました。

また、主催者の方が言われていたことが印象に残っています。子供だからと子供扱いするのではなく、大人と同じ対応をする上で子供がわかりやすい言葉に置き換えるだけだと言われていました。子供と大人を区別しすぎるものでは無いのだと感じました。今後に活かしていきたいと思います。

自分とは違う世代の方との交流の仕方、子供へどのように対応したら良いかなどを学ぶことができたと思います。

法学部1年次生 玉田美乃

8月14日(水曜日)・15日(木曜日)・16日(金曜日)の3日間、「元気な集落づくり応援団」のボランティア活動として、内子町の火祭りに参加しました。

初日は紐を大きさごとに分けて駐車場作り。2日目お祭り本番の日は車の誘導、最終日はコーンの片付け、花火で散ったゴミを掃除しました。

今まで普通に楽しんでいた花火大会でしたが、これだけ多くの方の協力があって成り立っているのだということを身に染みて感じました。

暑い中、花火で散った導火線や蓋のようなものの片付けはとても大変でした。しかし、この作業をしないと、次回、火祭りを開催することはできないと聞き、本当に地味な作業でしたが大切なことだと思いました。片付けで終わりでなく、次の世代にも繋げられた気がしました。

幼い頃から行っていた内子町の火祭りだったので、少しは恩返しができたと思います。

今回の経験で、さらに感謝の気持ちが強くなりました。多くの方に感謝をし、これからも何かに繋げていけるようになりたいと感じました。

経済学部1年次生 竹崎奈々

7月12日(金曜日)新居浜太鼓祭り誘致ポスター製作業務プロポーザル審査委員会における審査にボランティアとして参加しました。

選出された12名の選考委員で、「豪華絢爛」「勇壮華麗」「観客誘致」などの基準から、新居浜太鼓祭り誘致ポスター8件を審査しました。新居浜市外の人たちや外国人観光客の方のことも考慮しながら、新居浜太鼓台の魅力を伝えることの難しさを感じました。また、選考委員の中には、編集者の方や色彩感覚に富んだ方がおられて、自分では気づくことができなかった視点からの意見が数多く出され、深く考えるきっかけとなりました。

法学部1年次生 寺尾まりあ

7月7日(日曜日)とべの里冒険クラブの「ボランティアリーダー養成事業」第2回の活動として「まちあるき実習」を行いました。

砥部町のまちあるきをするなかで、いくつかのアイデアを発見しました。私は砥部町出身で、まちあるきをしても新たな発見はほとんどないだろうと感じていました。しかし、それは普段から街の風景や変化に気づいていないだけだと実感しました。小学生の頃に見た芸術の不理解性の面白さをこの歳になって痛感し、砥部町の変化だけでなく自分もまた変わっていったのだと思いました。今回の活動を通して、計画性と協調性が成長したと感じています。

砥部町を回った後、付箋に思いついたアイデアを書いていきました。そして一緒に回ったグループのメンバーと共有化し、パワーポイントと企画書を書いてプレゼンテーションを行いました。自分の言いたいことと他者が言いたいことの相違があるときにグループがどういった方針で企画書を作成するかを共に考え、相手の意見を尊重しつつ自分の意見を伝えましたが、残念ながらその企画は通りませんでした。

ボランティアリーダーの運営の方から「SNSや動画配信サービスで見られるイベントや企画を、自分たちで再現できるかを普段から意識して見ればいい企画が作れる」と助言をいただきました。

これからも面白い企画を考えて期待に応えたいと思います。

経営学部1年次生 細川勧他

6月23日(日曜日)にとべの里冒険クラブの「ボランティアリーダー養成事業第1回砥部町についての調べ学習」に参加しました。

一回目の活動では、今後の流れについての話し合い、他の参加者との交流を行いました。今年度は砥部町についていろいろな方法で学び、来年度は砥部町の良さを小学生や中学生に伝えていく予定です。参加者との交流では、他大学の人が多くいる中、自己紹介を行いました。

次回は班に別れて砥部町の様々な場所に実際に足を運び、砥部町の魅力を探していきます。私は今回の活動を通して、初対面の人とも積極的に話すなど、コミュニケーション能力を少し高められたと感じています。

法学部2年次生 稲田海夕子

6月9日(日曜日)興居島で行われたごごしま音楽プールのボランティアに参加し、誘導を担当しました。

具体的には来場者に挨拶をしながら誘導や質問に答えました。とにかく正確に伝えなければいけない、安全に皆さんを誘導しなければならない、周りを見て行動する、臨機応変に対応するということの大変さをとても感じました。

私は将来イベント関係の仕事に就きたいと思っているので、多くの方々が運営に関わりどれだけ緻密に考えられているかとても勉強になりました。そして大変なことも、体力的に辛いこともありましたが、終わった後の達成感や、みんなで作り上げてきたものが一つ終わって来客者の笑顔を見た時、今回参加できてよかったと心の底から感じました。

今回初めてのボランティア活動で不安でいっぱいでしたが、ごごしま音楽プールに来てくださったみなさまと現地のスタッフのみなさまの暖かさに助けられ、楽しくボランティア活動が行えました。

今後もボランティア活動に積極的に参加していきたいです。

経済学部1年次生 竹崎奈々

今回の活動では、駐車場での送迎の案内や食堂でのごみの分別、後片付けを手伝いました。駐車場での送迎の案内では上手く誘導できるか不安があり、最初、職員の方に頼りっぱなしで自分から声をかけることができませんでした。時間が経つにつれて送迎の数も増えていき、勇気を出して案内をすると「ありがとう」という感謝の気持ちをもらってすごく嬉しくなりました。

何事も、自分から動いて役割を全うする大切さを学びました。また、自由にイベントを回る機会を設けてもらい、日本舞踊やよさこいを見ました。そこでは観覧者も一体となってダンスを踊っていて、楽しそうな様子に心が温かくなりました。皆さん、子供時代の無邪気な心が蘇ったようでした。

人文学部1年次生 清水杏

私は6月1日(土曜日)に行われた、わくわくKIDSカーニバルに参加しました。ボランティアに参加するのは今回が初めてだったこともあり、始まる前からとても緊張していました。しかし、一緒に参加していた友達やスタッフの方が優しく接してくださったので、緊張が解け自然な笑顔で子どもたちと接することができました。

私は、立ち幅跳びのコーナーで測定のお手伝いをしました。午前中は子どもたちの数も多く、どうすれば効率よく正確に子どもたちの測定ができるのかを考えました。私は普段小さい子どもと交流する機会がないので、接し方が難しいと感じました。試行錯誤しながら、子ども達に立ち幅跳びの方法をわかりやすく伝え、跳ぶことを恥ずかしがっている子ども達が跳んでくれる声かけなどを掴んでいきました。

今回のボランティアを通して、年齢が大きく異なる人とのコミュニケーションの取り方を学ぶことができました。自分から積極的に動き、声をかけることができていたと思います。今回のボランティアで成長できた点は積極性であると考えます。

人文学部3年次生 森岡春菜

5月26日(日曜日)第16回県障がい者スポーツ大会のボランティアに参加してきました。

まず8時から広場で行われる出店などの設営の仕事をしました。長机やいすを指定された数だけ運びました。出店している人などに「ありがとう。助かるよ」などと声をかけてもらって嬉しかったです。指示を出してくださった県庁の方ともいろいろな話をして仲良くなれました。そのあと少し休憩をとって、10時から競技が開始されたので、競技が終わった人を表彰式に誘導するという仕事を任されました。正式な記録用紙を受け取り、1位から3位までに入賞された方を招集して、お話をしたりしながら少し離れている表彰式会場にご案内しました。目が不自由な方や車いすの方など、障がいもさまざまなので、一人一人に寄り添った対応ができるように心掛けました。4時過ぎに全競技が終了して、会場の片付けをしました。テントを畳んでしまったり、土嚢を運んだりと力仕事が多かったですが、ボランティア同士で励まし合いながら最後まで頑張りました。

大学に入ってボランティアは2回目でしたが、他の人から感謝されると自分が役に立っていると感じ、やっぱり嬉しかったです。さまざまな人と触れ合うことができたことが、今後の活動にも生かせられると思うので参加して良かったと思います。また、他校のボランティアも多く、大会を開催するにあたってとても多くの人が関わっているのだと感じました。またボランティアに参加して、自分が出来ることを精一杯やりたいと思いました。

経済学部2年次生 福原芽衣