澤本 篤志 准教授

「太る」の生物学的意義とは何か? 脂肪細胞の機能維持から 検証する健康寿命

薬学部医療薬学科准教授 薬剤師・博士(薬学)

澤本 篤志 SAWAMOTO Atsushi

2014年3月 松山大学薬学部医療薬学科卒業(薬学部初の卒業生教員)

略歴

2014年 松山大学薬学部医療薬学科卒業

2018年 松山大学大学院医療薬学研究科博士課程修了 博士(薬学)

2018年 松山大学薬学部医療薬学科 特任助教

2021年 松山大学薬学部医療薬学科 講師

2022年 松山大学薬学部医療薬学科 准教授(現在に至る)

脂肪細胞は善か悪か改めて着目する

松山大学薬学部医療薬学科の3期生として薬学を学び、大学院医療薬学研究科の1期生として博士号を取得しました。その後、母校で特任助教として採用され、現在は、准教授として教育研究に励んでいます。

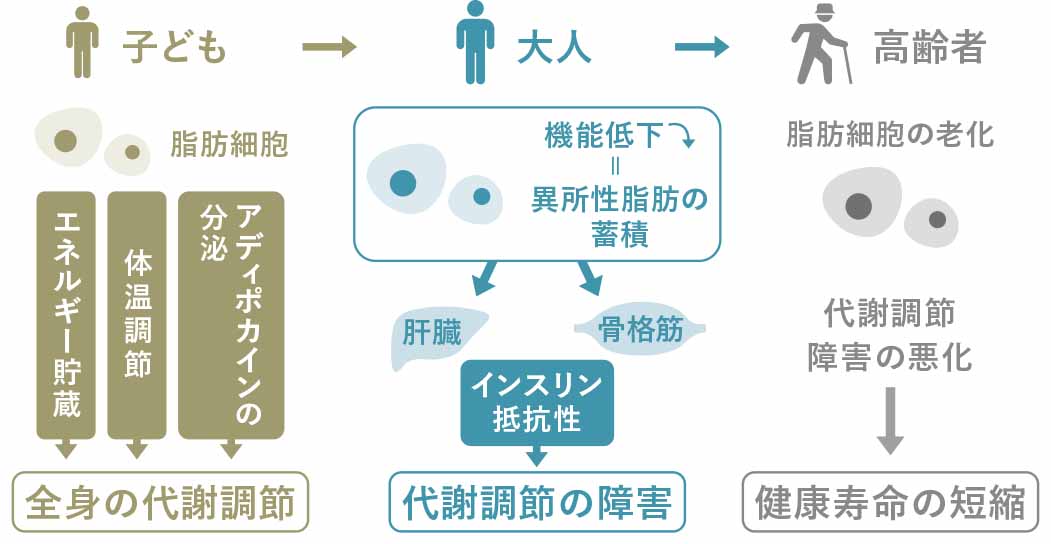

私の研究テーマは「脂肪細胞の機能維持による老化・寿命の制御」です。肥満は体重が重いことに加え、脂肪組織に脂肪が過剰蓄積された状態のことを指します。これは人類が〝飢えと寒さ〞を凌ぐために身に付けた適応能力のひとつですが、現代のような飽食の時代においては、この能力が逆効果になっていると言えます。現在では、肥満は2型糖尿病、脂肪肝、心血管疾患、脳血管疾患などの発症要因であり、健康寿命を短縮させる要因の一つとされています。

従来、脂肪細胞は生体にとって単に好ましくないものと見なされてきましたが、近年になって脂肪細胞がエネルギー貯蔵庫としての機能だけでなく、内分泌機能や代謝機能をもち、全身の代謝恒常性を維持する上で重要な役割を果たすことが分かってきました。実際、皮下脂肪や内臓脂肪が消失する脂肪萎縮症という難病の患者では、インスリン抵抗性などの全身の代謝調節障害が生じ、平均寿命は30〜40歳と短命であることが知られています。すなわち”太れない”ことは健康寿命の短縮を助長する要因の一つであることが示唆されています。実際に、BMI25程度のやや小太りの方のほうが長生きすることができるという研究報告もあります。