ひきこもり当事者の声を‟聴き”存在を受け止めることから「生きる」場がつくられる

‟分からない”の自覚が理解の出発点となる

「ひきこもり」の人たちが社会に復帰するとは、どういうことをいうのでしょうか。彼らに話を聴くなかで「社会復帰=回復なのか?」という疑問も浮かんできて、早々にそのような捉え方自体がそぐわないことに気づきました。‟ひきこもりは社会からの逸脱だから、元の道に戻りましょう”というのが一般的な回復の意味するところと思われがちですが、‟こうしていれば、こんな人生だったはず”は、その時点ですでに可能性にしか過ぎず、周囲からは元の道に戻ったように見えても、それは最初にあるはずだった道とは別の道です。つまり道を外れたのではなく、枝分かれした道を歩んでいるということなのですから、回復という枠組みそのものが使えません。

さらに一般的には‟働いてお金を稼いで生活するのが当然”という認識があり、その価値観からみると、ひきこもりは許しがたい悪事になってしまいます。そのためひきこもり支援というと就労支援ばかりが重視され、もっと広い意味で‟どう生きていけばいいのか?”という当事者からの問いには応えていませんでした。

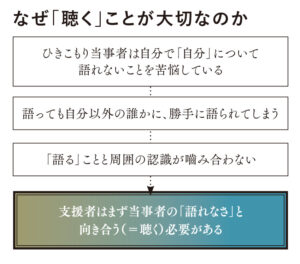

しかしながら支援者は当事者の悩みや考えを知りたい、少しでも助けになりたいと必死な思いでいるはずです。問題は当事者の声が‟正しく聴き届けられていない”‟自分の声が理解された”という実感を当事者たちが持てないでいることにあると整理できます。

研究を始めた当初の私は当事者に共感し、彼らを理解しようとする一方で、「こんなに元気なのに、なぜ働けないんだろう?」というモヤモヤやもどかしさを感じつつ、研究者としてはその感情は隠さなければならない矛盾を抱えていました。悩み、考え抜き、ネガティブな自分の感情を素直に認めることができたとき、そのような感情を抱いてしまうのは、彼らの理解し難さに結びついているということが初めて見えてきたのです。共感をいったん諦め、彼らの話をそのまま受け止めて‟分からないことが分かったとき”が出発点になるのだと思います。